许昌县豫剧团作为扎根中原沃土的地方戏曲院团,自成立以来始终以传承豫剧艺术、服务基层群众为己任,以其鲜明的地域特色、精湛的表演技艺和深厚的文化底蕴,成为许昌地区乃至河南省戏曲界的重要力量,剧团的发展历程既折射出豫剧这一国家级非物质文化遗产的传承脉络,也见证了新时代传统戏曲在创新中焕发的生机与活力。

历史沿革:从草台班子到专业院团的蜕变

许昌县豫剧团的起源可追溯至上世纪50年代初,当时许昌县境内活跃着多支民间戏班,演员多为农民出身,以“农闲搭台、农忙务农”的方式在周边乡村演出,1956年,在政府文化部门的推动下,这些分散的民间戏班整合为“许昌县豫剧团”,正式成为地方专业文艺团体,建团初期,剧团条件简陋,演员们自带铺盖、徒步下乡,用木板搭台、汽灯照明,却以质朴的表演和贴近生活的剧目赢得了百姓喜爱,改革开放后,剧团迎来发展黄金期,先后排演了《秦香莲》《穆桂英挂帅》等经典剧目,不仅活跃于本地城乡舞台,还多次赴郑州、洛阳等城市巡演,知名度显著提升,进入21世纪,面对现代娱乐方式的冲击,剧团一方面坚守传统,一方面积极探索创新,通过创作现代戏、引入年轻演员、融合现代表现手法等方式,在传承中求突破,逐步形成了“老戏新演、新戏有根”的艺术特色。

艺术特色:中原戏曲的“活态传承”

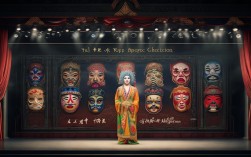

许昌县豫剧团的艺术风格深深植根于许昌地区的历史文化土壤,既保留了豫剧“慷慨激昂、质朴豪放”的共性特征,又融入了地方方言、民俗和民间艺术的元素,形成了独特的“许昌豫剧”流派,在唱腔上,剧团以豫东调为基础,融合豫西调的婉转,形成了“刚柔并济、字正腔圆”的演唱风格,尤其擅长表现历史题材中人物的悲欢离合;在表演上,注重“唱、念、做、打”的有机结合,武戏身段矫健有力,文戏情感细腻真挚,演员们通过眼神、手势、台步等细节塑造人物,让观众如临其境。

以下是许昌县豫剧团艺术特色的简要梳理:

| 艺术要素 | 特点 | 代表体现 |

|---|---|---|

| 唱腔音乐 | 以豫东调为主,融合豫西调,板式丰富(慢板、二八板、流水板等),伴奏以板胡、唢呐、梆子为主 | 传统戏《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段,高亢明亮,极具感染力 |

| 表演技艺 | 注重“手眼身法步”,文戏重情感表达,武戏重武打功底,身段贴近生活又高于生活 | 《七品芝麻官》中“唐成告状”的表演,通过诙谐幽默的动作和念白塑造清官形象 |

| 舞台呈现 | 道具简洁实用,布景写意与写实结合,灯光配合剧情营造氛围 | 下乡演出时因地制宜,利用幕布、桌椅等简单道具搭建舞台,突出“接地气”特色 |

代表剧目:从经典到创新的舞台实践

许昌县豫剧团的剧目库丰富多元,既有传承百年的传统经典,也有反映时代精神的新创剧目,传统戏方面,《秦香莲》《穆桂英挂帅》《诸葛亮招亲》《七品芝麻官》等堪称剧团的“看家戏”,秦香莲》通过秦香莲的悲情遭遇和包拯的公正断案,展现了中原百姓对正义与善良的追求,每场演出都能引发观众强烈共鸣;《七品芝麻官》则以其幽默诙谐的风格和“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的经典台词,成为脍炙人口的喜剧代表作。

现代戏创作是剧团近年来的重点方向,先后推出了《焦裕禄》《朝阳沟》(本地版)、《小村大事》等剧目。《焦裕禄》以兰考县为背景,通过“访贫问苦”“治理风沙”等真实场景,生动再现了县委书记焦裕禄的公仆情怀,该剧在许昌及周边地区巡演百余场,观众达数十万人次,成为“红色戏曲”的典范;《小村大事》则聚焦乡村振兴主题,讲述了村干部带领村民发展特色产业、建设美丽乡村的故事,唱词中融入了许昌地方方言和民间谚语,让群众倍感亲切,剧团还注重经典新编,如将《白蛇传》改编为许昌版,融入许昌“春秋故城”的历史背景,增加了“白素贞游许昌”的情节,既保留了传统故事精髓,又赋予其地域文化特色。

演员与团队:薪火相传的艺术梯队

许昌县豫剧团拥有一支老中青结合的演员队伍,其中不乏国家级和省级非物质文化遗产传承人,老一辈艺术家如“豫剧皇后”阎立品(曾长期与剧团合作)的弟子张桂珍,主攻闺门旦,其唱腔委婉细腻,表演端庄大方,被誉为“许昌豫剧第一旦”;武生演员李国强,以扎实的功底和英武的扮相著称,在《穆桂英挂帅》中扮演的杨宗保,曾获河南省戏曲大赛“表演一等奖”,中青年演员如梅花奖提名得主王丽娜,主攻青衣,既能演绎传统戏中的大家闺秀,也能塑造现代戏中的基层女性,是剧团的台柱子;小生演员赵刚,嗓音清亮,台风潇洒,在《诸葛亮招亲》中扮演的诸葛亮,形神兼备,深受年轻观众喜爱。

为培养后备力量,剧团与许昌文化艺术学校合作,开设“豫剧班”,实行“团校结合”的培养模式,学员们既学习戏曲理论,又跟随剧团参与实践演出,目前已有多名青年演员在省级比赛中获奖,剧团还建立了“师带徒”制度,老艺术家手把手传授技艺,确保豫剧表演技艺和艺术精神代代相传。

社会影响与当代发展:扎根乡土的文化使者

作为基层文艺团体,许昌县豫剧团始终把“服务群众”放在首位,每年坚持开展“送戏下乡”活动,足迹遍布许昌县及周边乡镇的村庄、社区、学校,年均演出超过200场,观众达30万人次,无论是春节庙会、中秋晚会,还是乡村文化节、校园戏曲进课堂,剧团演员们都以饱满的热情投入演出,用群众喜闻乐见的形式传播传统文化,在许昌县,许多老年人从小看着豫剧团长大,年轻人则通过剧团演出了解家乡文化,豫剧已成为连接几代人的情感纽带。

近年来,剧团积极拥抱时代变化,探索传统戏曲的现代化传播路径,创作了一批反映新时代风貌的剧目,如《抗疫英雄》《乡村振兴之歌》等,用戏曲形式讲述身边人的故事;利用短视频平台开设“许昌县豫剧团”官方账号,发布经典唱段、幕后花絮、演员访谈等内容,累计粉丝超10万,单条视频最高播放量达500万次,让豫剧通过互联网走向更广阔的舞台,2023年,剧团还应邀参加“中国戏曲节”,在北京、上海等城市进行专场演出,赢得了全国观众对“许昌豫剧”的认可。

许昌县豫剧团的“全场”演出,不仅是一场场戏曲盛宴,更是一部部活态的中原文化史,从田间地头的草台班子到专业的艺术院团,从传统经典到时代新声,剧团始终以传承文化、服务人民为己任,在坚守与创新中书写着豫剧艺术的当代传奇,随着国家对传统文化的重视和基层文化建设的推进,许昌县豫剧团必将继续扎根乡土,绽放光彩,让豫剧这一中原瑰宝在新时代焕发出更加夺目的光彩。

相关问答FAQs

Q1:许昌县豫剧团有哪些经典剧目必须一看?

A1:许昌县豫剧团的经典剧目可分为传统戏和现代戏两类,传统戏中,《秦香莲》是不可错过的悲情经典,讲述了秦香莲携子寻夫、包拯秉公断案的故事,唱腔悲怆动人,情感张力十足;《七品芝麻官》则以幽默诙谐的风格著称,“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的台词深入人心,是喜剧代表作;《穆桂英挂帅》展现了穆桂英的巾帼豪情,武打场面精彩,唱腔高亢激昂,现代戏方面,《焦裕禄》是“红色戏曲”的典范,通过真实感人的剧情再现焦裕禄的公仆精神,适合各年龄段观众;《小村大事》聚焦乡村振兴,融入地方方言和民间故事,贴近生活,接地气,建议观众可根据自己的喜好选择,传统戏感受豫剧的艺术魅力,现代戏体验时代与戏曲的融合。

Q2:如何观看许昌县豫剧团的演出?有哪些观演渠道?

A2:观看许昌县豫剧团的演出有多种渠道,线下方面,剧团全年有“送戏下乡”活动,可关注许昌县文化广电和旅游局官网或“许昌县豫剧团”微信公众号获取演出日程,通常会注明演出时间、地点(如乡镇文化广场、社区活动中心等),部分重要演出也会在许昌市大剧院、许昌县影剧院等专业剧场举办,可通过大剧院官网或现场购票观看,线上方面,剧团在抖音、快手等平台开设官方账号(搜索“许昌县豫剧团”),定期发布经典唱段、完整剧目片段、幕后花絮等内容,粉丝可免费观看;许昌市融媒体中心也会对剧团的重要演出(如春节戏曲晚会、戏曲节专场)进行直播或录播,可通过“许昌融媒”APP或电视频道收看,对于想深度了解的观众,还可关注剧团举办的“戏曲进校园”“戏曲培训班”等活动,近距离感受豫剧艺术的魅力。