豫剧作为中原文化的璀璨明珠,以高亢激越的唱腔、质朴生动的表演著称,其传播轨迹不仅覆盖河南全省,更随着人口流动与文化交融,在广西桂中地区扎下根脉,桂中多民族聚居,此地女性在豫剧舞台上被赋予独特的“闷悠悠”气质——这种“闷”非消极沉沦,而是对命运的隐忍、对情感的深藏,对生活的坚韧,成为豫剧地域化演进中一道动人的风景线。

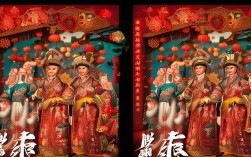

豫剧传入桂中,始于清末民初的河南移民潮,彼时,中原民众为避战乱、谋生计,沿水路南下进入广西,其中部分人落脚桂中柳州、来宾等地,他们带来了家乡的戏曲文化,早期的豫剧演出多在会馆、庙宇的临时舞台进行,剧目多为《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典,表演风格保留了中原的粗犷豪放,桂中地区聚居着壮、汉、苗等多个民族,当地女性的生活状态与中原既有差异又有共鸣:她们既要承受“男主外、女主内”的传统束缚,又需在山地农耕、家庭手劳中承担繁重劳动,情感表达更为内敛含蓄,这种地域文化基因,逐渐渗透到豫剧的表演中,“闷悠悠”的女性形象应运而生——她们不再是传统豫剧中刚烈直率的“大青衣”,而是多了几分桂中女性的温婉与隐忍。

“闷悠悠”的情感内核,首先体现在唱腔的细腻处理上,中原豫剧的唱腔以“大本嗓”为主,激越高亢,但在桂中,为贴合当地女性的声线特点,演员常融入“二本嗓”的假声,使音色更显柔婉,以传统剧目《秦雪梅吊孝》为例,桂中演员在演绎“雪梅路哭灵”一段时,不再完全遵循豫东调的“悲愤激越”,而是放慢节奏,拖腔中带着桂中方言特有的尾音,如“悠悠天宇旷,切切故乡情”一句,“悠悠”二字唱得如泣如诉,似桂中绵延的青山,又如柳江的细水,将秦雪梅丧夫之痛与思乡之愁融为一体,形成“闷中带悲,悲中含韧”的独特韵味,这种唱腔改良,既保留了豫剧的板式结构,又融入了桂中山歌的婉转,成为“闷悠悠”情感的外化表达。

表演上,“闷悠悠”的女性角色更注重“静中见动”的细节刻画,桂中女性常年劳作,手部动作尤为丰富,豫剧演员在塑造角色时,将日常生活中的“绣花”“纺线”“采茶”等动作提炼为程式化表演,例如在《柳河湾》这部反映桂中抗战生活的现代剧中,女主角“桂嫂”的丈夫奔赴前线,她独自在家抚养遗腹子、支援前线,剧中有一段“守灯”戏:桂嫂独坐灯下,手握未织完的布,眼神时而望向窗外,时而低头垂泪,却始终紧握布梭,手指因用力而微微发白,这里没有夸张的哭喊,只有通过眼神的游离、手部的颤抖、身体的微蜷,将“盼夫归”的焦虑、“育子难”的辛酸、“家国恨”的愤懑,都压缩在“闷”的表象下,待到“夫死讯”传来时,才爆发撕心裂肺的唱段,形成“积郁而后爆发”的情感张力,这正是桂中女性“外柔内刚”性格的写照。

桂中豫剧“闷悠悠”的女性形象,还与当地民俗文化深度绑定,桂中地区壮族女性有“歌圩传情”的习俗,情感表达常以山歌为媒,含蓄而绵长,这种文化心理反映在戏剧中,便形成了“以歌代言”的表演特色,在《刘三姐》的豫剧改编版中,刘三姐虽以机智勇敢著称,但在面对爱情时,其唱段“多谢了”并非直白的告白,而是通过“唱山歌,这边唱来那边和”的反复吟唱,将少女怀春的羞涩与期待藏在“闷悠悠”的旋律里,既有豫剧的叙事性,又有壮族山歌的抒情性,成为跨文化融合的典范。

从文化内涵看,“闷悠悠”的女性形象是桂中地域性格的艺术投射,桂中地处广西腹地,四周环山,历史上相对闭塞,民众性格中既有山民的坚韧,又有内陆人的内敛,女性作为家庭与社会的纽带,其“闷”实则是面对困境时的“韧”——她们默默承受生活的重压,用坚韧守护家庭,用隐忍等待希望,这种形象打破了传统豫剧女性“非刚即烈”的单一模式,丰富了豫剧的人物谱系,也让豫剧在桂中地区获得了更深厚的群众基础,成为当地女性情感共鸣的载体。

桂中豫剧女性“闷悠悠”情感表现对比表 | 时期 | 代表作品/角色 | 情感内核 | 表演特点 | 唱腔特点 | |------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------| | 传统传播期 | 《秦雪梅吊孝》秦雪梅 | 封建礼教下的悲苦 | 水袖功、慢步台步 | 豫西调悲腔,拖腔绵长 | | 本土化改编 | 《柳河湾》桂嫂 | 战争离乱的思夫之苦 | 融壮族织锦动作,眼神含蓄 | 加入桂中方言衬字,节奏舒缓 | | 现代创新 | 《刘三姐》刘三姐 | 少女怀春与反抗压迫 | 歌舞结合,步法轻盈 | 豫东调与壮族山歌旋律融合 |

FAQs

问:豫剧中的“闷悠悠”情感与桂中女性的现实生活有何关联?

答:“闷悠悠”是桂中女性现实生活的艺术化映照,桂中地区多山,历史上交通不便,男性多外出务工或经商,女性需独自承担家庭重担,既要耕田织布,又要抚养子女,情感表达长期处于“压抑—释放”的循环中,她们的情感并非“麻木”,而是将思念、委屈、坚韧藏在心底,形成“外闷内韧”的性格,豫剧通过“闷悠悠”的唱腔与表演,将这种“隐忍中的深情”“沉默中的力量”具象化,让女性观众在角色中看到自己的影子,实现情感共鸣。

问:桂中地区的豫剧表演在“闷悠悠”的情感表达上如何体现地域特色?

答:桂中豫剧的“闷悠悠”特色体现在多维度融合:一是语言上,融入桂中方言的语调与衬字,如“哎哟喂”“咧”等,使唱词更具地方韵味;二是音乐上,吸收壮族“尼吔歌”“欢调”的旋律元素,在豫剧的“慢板”“二八板”中加入滑音、颤音,让唱腔更柔婉绵长;三是表演上,借鉴壮族“绣球舞”“采茶舞”的动作,如手部绕腕、腰部微摆,将日常劳作升华为舞蹈化语言,使女性角色的“闷”中带有桂中特有的灵动与生命力,这些地域特色让“闷悠悠”成为桂中豫剧的“情感标识”。