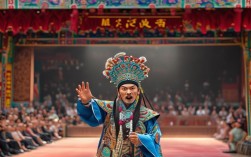

京剧《秦香莲》作为传统戏曲中的经典剧目,自诞生以来便以跌宕的剧情、鲜明的人物和深刻的道德内涵打动着一代又一代观众,当这门古老艺术与电影相遇,全剧电影版本不仅将舞台上的唱念做打转化为镜头语言,更通过技术手段让京剧的韵味突破剧场限制,成为连接传统与现代的艺术桥梁。

《秦香莲》的故事源自民间传说,讲述北宋年间,民女秦香莲在家奉老携幼,丈夫陈世美进京赴考杳无音信,家乡连年灾荒,秦香莲无奈携儿女进京寻夫,却得知陈世美已高中状元并被招为驸马,陈世美为保荣华富贵,不认妻儿,反将秦香莲母子赶出府邸,秦香莲悲愤交加,至开封府包拯处告状,包拯念其情真意切,不顾皇姑、国太的压力,最终将陈世美铡于铡刀之下,为秦香莲讨回了公道,全剧以“负心汉”与“贤德妻”的冲突为核心,通过“闯宫”“见皇姑”“铡美案”等经典场次,将人性的善恶、忠奸展现得淋漓尽致。

京剧电影《秦香莲》的改编并非简单记录舞台演出,而是通过镜头重构叙事节奏与视觉呈现,不同年代的版本各有特色:1955年由长影厂摄制的黑白版,以李炳淑饰演的秦香莲为代表,保留了传统京剧的“原汁原味”,镜头多采用舞台全景,让观众聚焦于演员的身段与唱腔,其“夫在东来妻在西”的反二黄唱段,通过电影特写将秦香莲的悲愤与无助刻画入微;1982年的彩色宽银幕版则强化了场景的写实感,如“琵琶词”一场中,秦香莲在风雪中踽踽独行的镜头,与舞台的虚拟布景形成对比,寒冷的环境与人物内心的凄凉相互映衬;2010年数字修复版则在保留经典表演的基础上,通过色彩校正和音效优化,让唱腔的清亮与锣鼓的铿锵更具穿透力,年轻观众得以更清晰地感受到京剧艺术的魅力。

以下是不同版本京剧电影《秦香莲》的对比:

| 版本年份 | 主演 | 导演 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 1955年 | 李炳淑(饰秦香莲)、邓沐玮(饰包拯) | 张辛实 | 黑白画面,忠实舞台呈现,唱腔为核心,突出传统韵味 |

| 1982年 | 李维康(饰秦香莲)、耿其昌(饰陈世良) | 陈怀皑 | 彩色宽银幕,增强场景写实感,镜头语言更丰富,注重人物情感刻画 |

| 2010年数字修复版 | 李胜素(饰秦香莲)、于魁智(饰陈世美) | 集体修复 | 数字技术提升画质与音效,保留经典表演,适应现代观影需求 |

京剧电影《秦香莲》的价值不仅在于艺术形式的转化,更在于其文化传承的意义,电影让京剧走出剧场,通过银幕走进千家万户,让不熟悉戏曲的观众也能通过剧情冲突和人物表演理解京剧的魅力,电影镜头对演员细节的捕捉——如秦香莲跪地哭诉时的颤抖双手、包拯抚髯沉吟时的眼神变化——让观众更直观地感受到“以形传神”的京剧美学,剧目中“善恶有报”的价值观、“清官为民”的情怀,至今仍具有现实意义,提醒人们在物欲面前坚守道德底线。

相关问答FAQs

Q:京剧《秦香莲》中秦香莲的形象有何象征意义?

A:秦香莲是古代劳动妇女的典型代表,她的象征意义体现在多个层面:一是“贤德”,她在家孝敬公婆、抚育子女,在丈夫背弃后仍坚守家庭责任;二是“坚韧”,面对权贵的欺压和生活的绝境,她不放弃伸张正义,最终依靠法律和清官讨回公道;三是“道德标杆”,她的遭遇引发观众对“负心汉”的谴责,对传统婚姻道德和社会公平的思考,这一形象既是对底层人民苦难的同情,也是对人性中善良与正义的赞颂。

Q:京剧电影《秦香莲》在音乐改编上有哪些创新?

A:京剧电影在保留传统京剧音乐的基础上,结合电影叙事进行了创新性改编,部分版本在唱腔伴奏中加入交响乐元素,如“铡美案”一场中,包拯的“西皮导板”与“西皮原板”唱段,通过交响乐队的烘托,增强了包拯威严果断的人物形象和戏剧冲突的紧张感;电影音效的运用让传统锣鼓更具表现力,如秦香莲“闯宫”时的急促锣鼓,配合镜头切换,强化了戏剧节奏;部分版本还对唱段时长进行调整,删减重复段落,使音乐更符合电影叙事的紧凑性,既保留了京剧“以声传情”的核心,又提升了音乐的感染力。