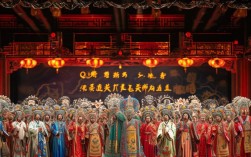

云南京剧团演绎的《锁麟囊》作为京剧程派艺术的经典传承之作,既保留了翁偶虹先生1936年为程砚秋量身定制的原作精髓,又融入了云南地域文化特色,成为西南地区京剧舞台上的代表性剧目,这部以“善有善报”为核心的传统戏,通过跌宕起伏的剧情、细腻入微的表演和悠扬婉转的程派唱腔,在当代观众中仍引发强烈共鸣,展现了传统艺术跨越时空的生命力。

《锁麟囊》的故事源于《聊斋志异·薛禄》,讲述了富家女薛湘灵与贫家女赵守贞在出嫁途中偶遇,湘灵因感念“人情冷暖”赠予装有金银珠宝的锁麟囊,后湘灵家道中落流落至赵家为仆,最终因锁麟囊得以相认团圆的故事,全剧以“赠囊—遇困—寻囊—团圆”为线索,通过身份地位的剧烈反转,深刻揭示了“世事无常,善恶有报”的哲理,同时以“春秋亭赠囊”的温情、“登州寻亲”的波折、“珠楼团圆”的圆满,构建了完整而富有戏剧张力的人物命运轨迹,翁偶虹先生在创作时,特意为程砚秋的“声、情、美、永”艺术风格设计唱腔,如“春秋亭雨歇”的【西皮导板】转【慢板】,通过高低起伏的旋律和顿挫有致的节奏,展现薛湘灵的娇纵与善良初显;“三让椅”的念白与身段,则通过细节刻画其从骄矜到谦逊的心理转变,成为程派表演艺术的典范。

云南省京剧院在演绎《锁麟囊》时,既严格遵循程派艺术的“唱念做打”规范,又结合云南地域文化特点进行创新,形成了独特的“滇派京剧”韵味,在演员阵容上,剧院以程派传人为核心,通过老中青三代演员的梯队建设,确保了艺术传承的完整性,饰演薛湘灵的演员需具备“脑后音”与“鬼音”的程派唱腔特质,尤其在“亭赠囊”一场中,“怕流水年华春去渺”的唱段,需以气带声,将湘灵对贫女的怜悯与对自身命运的隐忧交织,声音时而如泣如诉,时而清亮激越,展现程派“幽咽婉转、寓刚于柔”的声腔魅力,而饰演赵守贞的演员则需突出“青衣”的端庄与坚韧,在“登州寻亲”一场中,通过“见灵牌”的哭板与“见囊”时的震惊,将贫女的感恩与重逢的狂喜层层递进,情感表达细腻而不失力度。

在舞台呈现上,云南省京剧院巧妙融入云南元素,使传统剧目焕发新意,舞台设计借鉴了云南白族建筑的“三坊一照壁”格局,背景中滇池的水波、西山的轮廓若隐若现,既保留了京剧“虚实相生”的美学原则,又增添了地域辨识度,音乐伴奏方面,在传统京剧文场(京胡、月琴、三弦)的基础上,加入了云南民族乐器葫芦丝与巴乌,如在“珠楼团圆”一场中,葫芦丝的悠扬旋律与程派唱腔交织,既暗合了“善缘跨越地域”的主题,又让观众感受到云南多民族文化的和谐共生,演员的身段表演也融入了云南花灯舞的轻盈步伐,如薛湘灵在“困顿”一场中模仿“采茶女”的劳作动作,既符合人物身份转变,又带有浓郁的滇南风情,使传统京剧在保持本体特征的同时,更贴近西南观众的审美习惯。

《锁麟囊》的艺术价值不仅在于其精湛的表演技艺,更在于其对传统伦理观念的现代诠释,在物质丰富的当代社会,剧中“富莫骄、贫莫馁”的处世态度,“滴水之恩涌泉相报”的感恩情怀,以及“世事无常善自持”的人生智慧,仍具有重要的现实意义,云南省京剧院通过将经典剧目与地域文化结合,不仅推动了京剧在西南地区的普及,更让传统艺术成为连接古今、沟通地域的文化纽带,剧院曾深入云南少数民族地区开展“京剧进校园”活动,通过《锁麟囊》的故事讲解“善”的内涵,让年轻一代在欣赏艺术的同时,理解中华传统美德的核心价值。

相关问答FAQs

Q1:云南省京剧院版《锁麟囊》与其他院团版本相比,有哪些独特之处?

A1:云南省京剧院版《锁麟囊》的独特性主要体现在“程派本体与滇风元素融合”上,严格遵循程派艺术的“唱念做打”规范,如程派特有的“脑后音”“擞音”等技法,确保艺术传承的纯正性;在舞台设计、音乐伴奏和身段表演中融入云南文化符号,如背景采用滇池、西山等地域景观,加入葫芦丝、巴乌等民族乐器,演员身段借鉴花灯舞步,使剧目既有程派的“幽咽婉转”,又有滇剧的“明快活泼”,形成“南派京剧”的独特韵味,演员念白中适当融入云南方言语调,如市井角色的台词更贴近当地口语,增强了亲切感。

Q2:《锁麟囊》中“锁麟囊”这一道具在剧情中起到了怎样的作用?

A2:“锁麟囊”是全剧的核心道具,具有多重象征意义,从情节层面看,它是薛湘灵与赵守贞缘分的见证——湘灵在出嫁途中赠囊,赵守贞在落难时得囊,最终凭囊寻回恩人,推动剧情从“赠囊”到“寻囊”再到“团圆”的转折,从主题层面看,锁麟囊内装的金银珠宝象征“物质财富”,而湘灵赠囊时的善举则象征“精神财富”,暗合“厚德载物”的传统观念,揭示“物质易逝,善念永恒”的哲理,从艺术层面看,锁麟囊作为贯穿全剧的“戏胆”,通过“赠囊”“藏囊”“见囊”等场景,成为演员展现内心戏的载体,如薛湘灵落难后见囊时的震惊与悔悟,通过捧囊、抖囊等身段,将人物复杂的情感外化,增强了戏剧感染力。