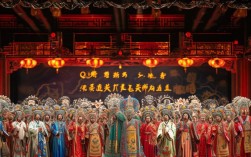

《刘云打母》是河南豫剧中颇具代表性的传统伦理剧,以家庭悲剧为核心,深刻揭示了旧社会底层百姓的生存困境与伦理困境,该剧自诞生以来便以其强烈的戏剧冲突、鲜明的人物形象和浓郁的豫剧韵味,在民间广为流传,成为豫剧舞台上的经典剧目之一,故事围绕主人公刘云的悲剧人生展开,通过他与母亲之间因贫困、误解与压迫而激化的矛盾,展现了封建礼教与人性挣扎的激烈碰撞,引人深思。

剧情梗概:贫困深渊中的伦理崩塌

《刘云打母》的故事背景设定在清末民初的河南农村,彼时天灾人祸不断,底层百姓在饥饿与压迫中苦苦挣扎,主人公刘云出身贫寒,自幼丧父,与母亲王氏相依为命,家境贫寒如洗,常年食不果腹,母子二人常靠乞讨、帮工勉强度日,刘云成年后,娶妻李氏,李氏勤劳贤惠,却同样受困于贫困,一家三口的生计重担几乎全压在刘云肩上。

剧情的转折点源于一场突发的饥荒,村里粮荒严重,地主周扒皮趁机囤积居奇,百姓饿殍遍野,刘云无奈之下,向周扒皮借高利贷购粮,利滚利之下债务如山,周扒皮更以债务相逼,逼迫刘云以妻子抵债,李氏宁死不从,刘云在绝望与愤怒中失手将周扒皮推倒,致其重伤,此事激化了家庭矛盾:王氏因恐惧牵连,竟指责儿子“惹是生非”,甚至咒骂李氏“克夫败家”,并逼迫刘云休妻以换取周家的“宽恕”。

刘云夹在母亲的逼迫与妻子的委屈之间,痛苦不堪,更让他绝望的是,王氏为还债,竟偷偷将年仅十岁的妹妹卖给了地主家做童养媳,刘云得知后,怒不可遏,与母亲发生激烈争执,在混乱中失手推倒母亲,导致母亲重伤,事后,刘云悔恨交加,深夜跪在母亲床前痛哭忏悔,王氏最终原谅了儿子,但刘云因失手伤母、涉嫌卖妹,在良心谴责与法律制裁的双重压力下,最终选择了自尽,留下一个破碎的家庭。

人物分析:悲剧命运的塑造与反思

剧中人物形象鲜明,各具代表性,他们的悲剧命运既是个人性格的必然,也是时代环境的产物。

刘云:作为主人公,刘云的性格复杂而矛盾,他本性善良,孝顺母亲,疼爱妻子妹妹,却在贫困与压迫中被逼入绝境,他的“打母”并非蓄意为之,而是长期压抑的爆发——母亲的冷漠、地主的欺压、生活的绝望,最终让他情绪失控,刘云的悲剧在于,他既是封建礼教的受害者(被“孝道”束缚,无法反抗母亲的错误),又是封建压迫的反抗者(反抗地主,反抗不公),却因缺乏正确的反抗方式,最终走向毁灭。

王氏:刘云的母亲,是封建礼教的忠实维护者,也是传统底层妇女的典型代表,她饱受贫困折磨,性格变得偏执、懦弱,将生存的希望寄托在“逆来顺受”上,她认为“忍”是唯一的生存法则,因此对地主周扒皮的压迫选择妥协,甚至牺牲儿子的婚姻、妹妹的童年,她对刘云的“打母”行为,既是肉体上的痛苦,更是精神上对“孝道”崩塌的绝望,最终的原谅,体现了底层人民在悲剧面前的无奈与宽恕。

李氏:刘云的妻子,是剧中传统贤妻良妇的化身,她勤劳、坚韧,在贫困中始终支持丈夫,却因女性的弱势地位,成为家庭矛盾的牺牲品,她的“宁死不从”是对压迫的反抗,却无力改变家庭的悲剧,最终成为封建伦理下的又一受害者。

艺术特色:豫剧韵味与戏剧张力

《刘云打母》作为河南豫剧的经典剧目,充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的艺术特色,其戏剧张力与地域文化魅力深入人心。

唱腔设计:豫剧以高亢激越、朴实豪放著称,剧中刘云的唱段多采用【二八板】【慢板】等板式,表现他的痛苦与挣扎,在得知母亲卖妹后,刘云的唱腔由压抑到激愤,通过节奏的加快与音调的攀升,将内心的愤怒与绝望推向高潮;而母亲王氏的唱腔则多采用【哭腔】,凄凉婉转,表现她的无奈与痛苦,如她跪求儿子“休妻”时的唱段,字字泣血,令人动容。

表演程式:豫剧的表演注重程式化与生活化的结合,剧中“打母”一场是全剧的高潮,演员通过“甩发”“跪步”“抢背”等技巧,将刘云的冲动与悔恨、母亲的震惊与痛苦表现得淋漓尽致,刘云失手打母后,演员一个“抢背”倒地,配合撕心裂肺的哭喊,将瞬间的悔恨与绝望具象化,极具感染力。

语言与道具:剧中语言采用河南方言,朴实生动,充满生活气息,如刘云与母亲争执时的“娘啊,这日子没法过了!”等台词,贴近人物身份,引发观众共鸣,道具上,简单的布景(如破旧的茅屋、漏风的木门)与真实的劳动工具(如锄头、麻绳),营造出浓郁的农村生活氛围,增强了剧情的真实感。

社会影响:伦理困境的永恒叩问

《刘云打母》自上演以来,便因其深刻的现实意义与强烈的戏剧冲突,成为豫剧舞台上的常演剧目,它不仅展现了旧社会底层人民的苦难生活,更通过家庭悲剧叩问伦理与人性的边界:在贫困与压迫面前,“孝道”是否成为压迫的工具?个人反抗是否必然走向毁灭?

剧中刘云的悲剧,是对封建礼教的血泪控诉,母亲王氏以“孝道”之名逼迫儿子,最终导致家庭破碎,揭示了封建伦理对人性的扭曲,刘云的反抗虽然激烈却盲目,缺乏正确的引导,也反映了底层人民在反抗压迫时的局限性,这些主题在今日看来,仍具有深刻的现实意义,引发观众对家庭伦理、社会责任的思考。

剧情发展阶段表

| 阶段 | 主要情节 | 人物冲突 | 情感基调 |

|---|---|---|---|

| 开端 | 刘云家境贫寒,与母亲、妻子相依为命,饥荒中借高利贷 | 刘云 vs 贫困、地主周扒皮 | 绝望、压抑 |

| 发展 | 周扒皮逼债,欲抢走李氏;刘云失手伤周扒皮,母亲逼迫休妻 | 刘云 vs 母亲、周扒皮 | 愤怒、痛苦 |

| 高潮 | 母亲偷偷卖掉妹妹,刘云与母亲争执,失手将母亲推倒重伤 | 刘云 vs 母亲(伦理与情感) | 激烈、崩溃 |

| 结局 | 刘云跪地忏悔,母亲原谅;刘云因自尽身亡,家庭破碎 | 刘云 vs 自我(良心与命运) | 悔恨、悲剧 |

相关问答FAQs

问题1:《刘云打母》的故事是否有真实的历史背景?

解答:《刘云打母》并非直接取材于某一具体历史事件,而是基于清末民初河南农村的社会现实创作,当时天灾频繁、地主剥削严重,底层百姓在饥饿与压迫中挣扎,家庭伦理因生存压力而扭曲,编剧通过虚构刘云一家的悲剧,集中反映了当时社会的普遍矛盾,具有强烈的社会批判意义。

问题2:豫剧中表现“打母”这样的激烈冲突,在表演上有哪些独特的技巧?

解答:豫剧表现“打母”这类激烈冲突时,注重“情”与“技”的结合,演员通过“甩发”(表现情绪激动)、“跪步”(表现悔恨与痛苦)、“抢背”(表现瞬间的冲击与倒地)等程式化动作,配合高亢的唱腔与急促的锣鼓点,将冲突的紧张感推向高潮,演员的眼神、表情(如刘云的愤怒与悔恨、母亲的震惊与失望)也极为细腻,通过细节传递人物内心,让观众在视觉与听觉的双重冲击中感受悲剧力量。