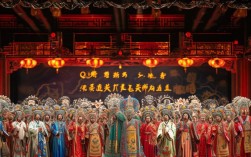

《三哭殿》是豫剧传统经典剧目,又名《哭殿》,以唐太宗李世民处理太子李治误杀国丈张士贵的家庭伦理案件为主线,通过“哭殿”这一核心情节,展现帝王威严与父爱亲情的矛盾冲突,深刻反映古代社会“法理”与“人情”的复杂纠葛,该剧自清代以来流传甚广,历经数代艺人打磨,成为豫剧“生旦净丑”行当齐全、唱做并重的代表性作品,深受观众喜爱。

剧情始于太子李治随父王狩猎时,误射国丈张士贵(西宫张美蓉之父),张美蓉闻讯哭闹宫中,要求严惩太子,唐太宗李世民陷入两难:既要维护皇家法度,又要顾及夫妻情分与太子性命,在丞相褚遂良等大臣的劝谏下,太宗决定升殿审案,金殿之上,张美蓉悲愤交加,哭诉冤情;太子李治跪地求饶,痛哭认罪;太宗则时而威严斥责,时而暗自心酸,最终以“王子犯法与庶民同罪”为准则,却又念及亲情对太子从轻发落,并安抚张美蓉,全剧通过“三哭”——张美蓉的“悲哭”、李治的“哀哭”、太宗的“隐哭”,层层递进推动剧情,将宫廷家庭的情感张力展现得淋漓尽致。

该剧的艺术特色主要体现在唱腔设计与人物塑造上,豫剧唱腔高亢激昂,剧中各主要角色的唱段充分运用了慢板、二八板、流水板等板式,以不同声腔特点区分人物性格,张美蓉的唱腔以悲愤的“哭腔”为主,字字泣血,展现失父之痛;太宗的唱腔则融合帝王威严与父爱柔情,用苍劲的“老生腔”传递内心的矛盾;李治的唱腔多为悔恨的“小生腔”,声调颤抖,凸显鲁莽后的惶恐,表演上,“哭戏”是核心看点,演员通过眼神、身段、台步的配合,将“哭”的情感具象化,如张美蓉的“跪爬哭”、太宗的“背身拭泪”等,极具感染力。

作为豫剧传统戏,《三哭殿》的传承价值不仅在于其精彩的剧情和艺术表现,更在于其承载的文化内涵,剧中通过“太子犯法”的情节,传递了“法律面前人人平等”的朴素法治观念;通过太宗在“法理”与“人情”间的权衡,折射出古代统治者的治国智慧,该剧生、旦、净、丑行当齐全,为不同行当的演员提供了展示技艺的平台,如老生的帝王气度、青衣的悲情演绎、小生的文武兼备等,成为培养豫剧人才的重要教材。

以下为《三哭殿》主要经典唱段概览:

| 唱段名称 | 人物 | 核心情感 | 板式特点 |

|---|---|---|---|

| 一见皇儿泪满腮 | 张美蓉 | 悲愤、失父之痛 | 慢板,哭腔为主,节奏顿挫 |

| 御妹打坐在宫院 | 唐太宗 | 威严中带无奈 | 二八板,苍劲有力,拖腔悠长 |

| 父王教训儿谨记 | 李治 | 悔恨、惶恐 | 流水板,节奏紧凑,声调颤抖 |

相关问答FAQs:

Q:《三哭殿》中的“三哭”分别指哪三次哭泣?

A:“三哭”并非指三次具体的哭泣场景,而是剧中三位核心人物在不同情境下的“哭戏”情感高潮:一是张美蓉得知父亲被杀后,在宫中哭诉冤情的“悲哭”,突出失父之痛与对太子的怨恨;二是太子李治金殿上认罪时的“哀哭”,表现其鲁莽后的悔恨与对父王惩罚的恐惧;三是唐太宗在处理案件时的“隐哭”,通过背身拭泪、声音哽咽等细节,展现帝王威严与父爱亲情的内心矛盾,三人“哭”的情感交织推动剧情达到高潮。

Q:《三哭殿》为何能成为豫剧经典剧目?

A:其一,剧情冲突鲜明,将“家庭伦理”与“法治观念”结合,既有宫廷权谋的宏大叙事,又有父子、夫妻情感的细腻刻画,贴近观众心理;其二,艺术特色突出,唱腔设计充分体现豫剧高亢激昂的特点,各行当表演技艺精湛,尤其是“哭戏”成为豫剧情感表达的典范;其三,文化内涵深刻,通过“太子犯法”的情节传递朴素法治精神,通过帝王在“法理”与“人情”间的平衡展现传统治国智慧,具有超越时代的教育意义;其四,传承久远,历经数代艺人打磨,常演不衰,成为豫剧流派发展的重要载体,如常香玉、陈素真等豫剧名家均有演绎,使其艺术魅力得以延续。