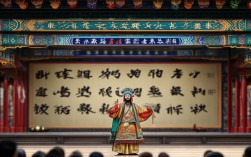

戏曲舞台上的丑角,是一抹跳脱的色彩,一缕市井的烟火,更是戏曲艺术中不可或缺的“灵魂调味剂”,不同于生旦的庄重、净角的豪迈,丑角以插科打诨、嬉笑怒骂的方式,在方寸舞台上演绎着世间百态,其剧照更是浓缩了这一行当的艺术精髓——一张张夸张的脸谱、一个个鲜活的身段、一句句诙谐的念白,共同构成了丑角独特的审美世界,让观众在捧腹之余,品味出生活的苦辣酸甜。

丑角的分类与扮相:从“形”到“神”的刻画

丑角并非简单的“搞笑角色”,而是根据年龄、身份、性格的差异,细分为文丑、武丑、彩旦(又称“丑旦”,属丑行范畴)三大类,每类角色的扮相都极具辨识度,剧照中的人物形象也因此千姿百态。

文丑以念白、动作为主,多扮演市井小民、腐儒或反派,扮相讲究“丑中见美”,方巾丑是文丑的典型,头戴方巾、身着褶子,脸上用白粉勾画“豆腐块”鼻梁,眉眼间常带一丝狡黠或迂腐,如京剧《连升店》中的店家,剧照中他头戴黑方巾,身穿蓝布褶子,脸上白块歪斜,嘴角上挑,眼神里满是市侩的精明与谄媚,寥寥几笔便勾勒出势利小人的形象,茶衣丑则多为下层劳动者,如《女起解》中的崇公道,身穿黑布短衣(茶衣),腰系白裙,手持水火棍,脸上白块圆润,步履蹒跚,念白时带着沙哑的京腔,剧照中他歪头斜眼,左手叉腰、右手比划,将老狱卒的世故与一丝善良演绎得活灵活现,而老丑多扮演年迈的诙谐角色,如《秋江》中的老艄公,白发苍苍,脸上皱纹与白块交织,动作夸张却充满活力,剧照中他撑篙而立,身体前倾,眼神炯炯,尽显渔夫的豪爽与风趣。

武丑以武打、翻跌见长,扮相更显干练利落,其“豆腐块”通常较小,眼窝、嘴角勾黑色,显得精明强干,如《三岔口》中的刘利华,身着紧身黑衣,脸上白块细窄,眉梢上挑,剧照中他单腿立于桌上,手持利刃,眼神凌厉,身形如猿猴般矫健,将绿林好汉的敏捷与诙谐融为一体,武丑的剧照常定格在高难度动作瞬间——倒立、旋子、抢背,观众不仅能看到其“武”的惊险,更能感受到“丑”的灵动。

彩旦是女性丑角,扮相夸张大胆,多扮演泼辣妇女或媒婆,如《拾玉镯》中的刘媒婆,剧照中她梳着歪髻,身穿大红碎花袄,脸上白块硕大,嘴唇涂得鲜红,步态摇曳,说话时挤眉弄眼,将媒婆的油滑与多事刻画得入木三分,彩旦的“丑”不在外貌,而在其夸张的肢体语言与泼辣的性格,剧照中她常作叉腰、跺脚状,鲜活如邻家“恶婆娘”。

不同剧种丑角的扮相差异:地域文化的镜像

丑角的扮相并非一成不变,不同剧种因地域文化、审美传统的差异,形成了各具特色的“丑角脸谱”,通过对比剧照,能清晰看到戏曲艺术的多样性。

京剧丑角的“豆腐块”最为规范,大小、位置皆有讲究:方巾丑的白块略大,显迂腐;茶衣丑的白块圆润,带憨厚;武丑的白块细窄,显精干,如京剧《乌龙院》中的张文远,剧照中他头戴硬翅纱帽,身穿红官衣,脸上白块方正,眉梢下垂,一副轻薄公子的模样,色彩对比强烈,人物性格一目了然。

川剧丑角则更具“戏谑”色彩,其“变脸”绝技常与丑角表演结合,如川剧《秋江》剧照,老艄公的脸谱会随情绪变化而变——从最初的憨厚,到船行时的狡黠,再到陈妙常着急时的戏谑,白块与色彩的转换,让人物心理外化得淋漓尽致,川剧丑角的“丑角衣”也更花哨,常缀以亮片、流苏,动作幅度大,如《评书》中的丑角,剧照中他手持折扇,扭腰摆胯,脸上白块随表情变形,将川剧“麻辣烫”式的喜剧风格展现得淋漓尽致。

昆丑则讲究“文雅中的诙谐”,扮相相对素雅,如《十五贯》中的娄阿鼠,剧照中他身着青布衫,脸上白块较小,眼角下垂,鼠相毕现,念白时带着吴侬软语的拖腔,动作轻柔却透着贼眉鼠眼,将小偷的猥琐与机警表现得细腻传神,昆丑的“丑”不在妆容的夸张,而在“眼神”与“水袖”的运用——一个眼神流转,一个水袖轻拂,便尽显人物的内心戏。

丑角剧照的表演艺术:“形神兼备”的瞬间凝固

丑角剧照不仅是静态的图像,更是表演艺术的“定格瞬间”,通过眼神、身段、道具的捕捉,让观众感受到动态的表演张力。

眼神是丑角剧照的灵魂,文丑的眼神常带“狡黠”,如《连升店》店家剧照,他眼珠滴溜一转,嘴角上扬,一个“挤眉弄眼”便将见风使舵的性格刻画得入木三分;武丑的眼神则需“凌厉”,如《三岔口》刘利华剧照,他怒目圆睁,目光如电,配合倒立的动作,尽显武者的机敏与狠辣;老丑的眼神多为“浑浊却透着光”,如《秋江》老艄公剧照,他眯着眼望向远方,眼角的皱纹里藏着岁月的智慧,嘴角微扬,既有渔夫的朴实,又有老顽童的童真。

身段的夸张是丑角剧照的鲜明特征,武丑的“矮子步”在剧照中极具冲击力——如《时迁偷鸡》剧照,时迁缩颈耸肩,身体如弹簧般起伏,双腿快速交替,脸上白块随动作颤动,将偷鸡贼的敏捷与滑稽表现得淋漓尽致;文丑的“折腰”“甩袖”则更显诙谐,如《女起解》崇公道剧照,他单手叉腰,身体后仰,另一手甩出水袖,头歪向一侧,口中念念有词,将老狱卒的痞气与无奈演绎得活灵活现。

道具是丑角形象的“点睛之笔”,丑角常用的道具——蒲扇、算盘、烟袋、水火棍,在剧照中不仅是道具,更是性格的延伸,如《打瓜园》陶洪剧照,他手持大蒲扇,敞胸露怀,脸上白块圆润,蒲扇一摇一摆,尽显老英雄的豪爽与风趣;《乌龙院》张文远剧照,他手执折扇,轻摇慢晃,眼神斜睨,折扇的开合间尽显公子的轻薄与轻浮,这些道具与人物动作的结合,让剧照中的丑角“动”了起来,仿佛下一秒就要从画中走出,念上一段令人捧腹的台词。

丑角的美学价值:“丑中见美”的哲学意蕴

丑角的“丑”,并非真正的丑陋,而是“以丑为美”的艺术升华,剧照中,夸张的妆容、诙谐的动作,背后藏着对生活的深刻洞察与人性关怀。

丑角通过“讽刺”揭示社会现实,如《连升店》店家剧照,他对权贵的谄媚对穷人的刻薄,通过夸张的表情与动作放大,让观众在笑声中看到封建社会的世态炎凉;《十五贯》娄阿鼠剧照,他的鼠目寸光与偷盗成性,是对人性贪婪的辛辣讽刺,这种“笑中带刺”的表演,让丑角成为戏曲中的“社会评论员”。

丑角通过“自嘲”传递悲悯情怀,如《女起解》崇公道剧照,他虽是老狱卒,却对苏三抱有一丝同情,剧照中他递水给苏三时,眼神中的无奈与温和,让“丑角”的形象不再扁平,反而多了几分人性的温度,这种“悲喜交融”的表演,让观众在欢笑中品味到生活的苦涩,体会到“丑中见美”的哲学意蕴——人生的苦难,或许正是通过丑角的戏谑,变得可以承受。

丑角艺术的当代传承:从剧照到舞台的延续

随着时代发展,丑角艺术也在不断创新,新编戏曲中的丑角剧照,既保留了传统扮相的精髓,又融入了现代审美,如现代京剧《红灯记》中的王连举,虽是反派丑角,但剧照中他不再使用传统“豆腐块”,而是用阴影勾勒面部轮廓,眼神阴鸷,更显人物的狡诈与危险;有些戏曲将丑角表演与小品、相声结合,如新编昆剧《临川四梦》剧照,丑角的动作更贴近生活,念白中加入现代词汇,让年轻观众更容易产生共鸣。

无论形式如何创新,丑角的核心——“接地气、有温度、见人性”——从未改变,剧照中的丑角,或狡黠、或憨厚、或泼辣,都是对生活的真实写照,是戏曲艺术留给世人的珍贵财富。

相关问答FAQs

Q1:丑角脸上的“豆腐块”妆容有什么讲究?为什么是白色的?

A:丑角的“豆腐块”是戏曲脸谱中独特的符号,其大小、形状、颜色均对应人物性格,白色象征“奸诈”“诙谐”或“卑微”:方巾丑的豆腐块较大且方正,显迂腐;茶衣丑的豆腐块圆润,带憨厚;武丑的豆腐块细窄,显精干,白色在舞台上对比强烈,能突出面部表情,让观众清晰捕捉角色的眼神、口型等细节,丑”的妆容反衬出“美”的表演——通过夸张的“形”,传递内在的“神”,形成“丑中见美”的审美效果。

Q2:为什么说丑角是戏曲中的“灵魂角色”?

A:丑角是戏曲舞台的“润滑剂”与“镜子”,他们通过插科打诨调节舞台节奏,生旦的庄重、净角的豪迈因丑角的加入而更鲜活,让观众在轻松中感受戏曲的魅力;丑角多扮演市井小民,其台词、动作贴近生活,常以“小人物”的视角折射社会现实,如《连升店》讽刺势利眼,《十五贯》批判人性贪婪,让观众在笑声中思考,丑角的“接地气”与“人性化”,让戏曲艺术不再高高在上,而是成为连接舞台与生活的桥梁,因此被称为“灵魂角色”。