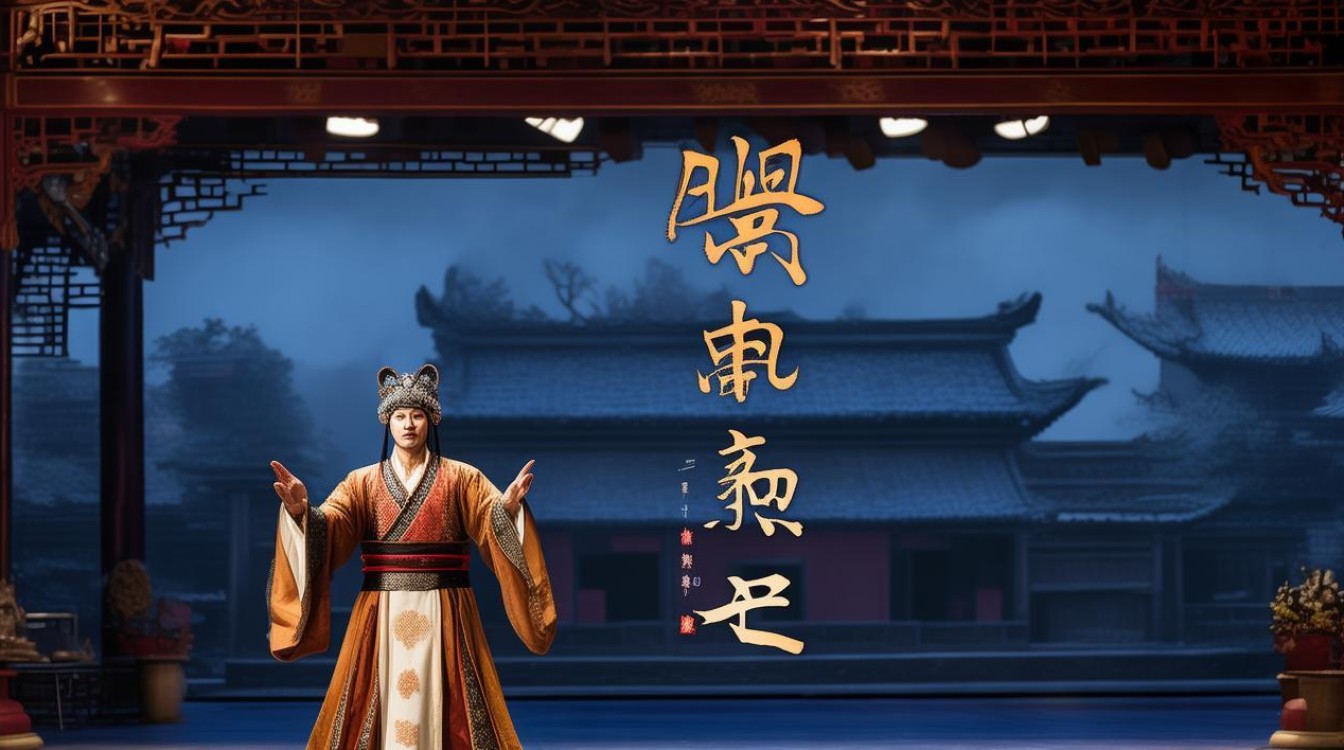

河南豫剧《刘墉下南京》是传统公案戏中的经典剧目,以清代名臣刘墉(民间称“刘罗锅”)为主角,讲述其奉旨南下查办南京积案、惩治贪官、为民伸冤的故事,该剧不仅情节跌宕起伏,更通过河南豫剧独特的“数板”“数唱”等表演形式,将人物性格与故事张力展现得淋漓尽致,成为中原地区家喻户晓的舞台佳作。

刘墉在民间传说中以机智、刚正、幽默的形象深入人心,豫剧《刘墉下南京》正是基于这一原型,将历史人物与民间艺术巧妙融合,剧情大致围绕刘墉受命前往南京,查办当地官员与豪绅勾结、欺压百姓的积案展开,从“初到南京暗访民情”到“公堂智审贪官”,再到“最终惩恶扬善”,全剧通过“审案”“斗法”“解冤”等核心冲突,塑造了刘墉不畏权贵、智勇双全的清官形象,同时也揭露了封建官场的黑暗腐败,传递了“善恶有报”的朴素价值观。

作为河南豫剧的代表性剧目,“数”的表现手法是其一大特色。“数板”与“数唱”是豫剧中的念白与演唱结合形式,节奏明快、韵律感强,擅长叙事与抒情,在《刘墉下南京》中,“数”的运用贯穿始终,成为推动情节、塑造人物的关键,刘墉在暗访时,常用数板描述南京城的表象繁华与底层疾苦,语言通俗生动,如“南京城,真热闹,朱雀大街人如潮,茶楼酒肆笙歌起,不知百姓受煎熬”,既交代了背景,又暗示了社会矛盾;在公堂审案时,则以数唱列举贪官罪状,句式对仗、铿锵有力,如“贪白银,三千两,冤屈案,压三层,逼死良民多少命,天理国法岂容饶”,通过层层递进的“数”,将贪官的罪行揭露得淋漓尽致,增强戏剧冲突,剧中百姓角色的数板也充满生活气息,用方言俚语表达对刘墉的期盼与感激,如“刘青天,下南京,为我们老百姓把冤伸”,拉近了与观众的距离,体现豫剧“接地气”的艺术特质。

从艺术风格来看,《刘墉下南京》融合了豫剧梆子腔的高亢激越与文戏的细腻婉转,刘墉的唱腔以“豫东调”为主,嗓音洪亮,吐字清晰,尤其在数唱时,通过节奏的快慢变化展现人物内心的沉稳与睿智;反面角色则多用“豫西调”的滑音与拖腔,刻画其奸诈狡猾,表演上,演员的身段、眼神与念白紧密结合,如刘墉手持折扇,在公堂上踱步数案,眼神时而凝重、时而犀利,将清官的威严与智慧具象化,舞台布景虽简洁,但通过道具(如惊堂木、官服)与虚拟化表演(如“趟马”“行船”),营造出真实的历史场景,让观众沉浸于剧情之中。

该剧之所以能历久弥新,不仅因其精彩的剧情与鲜明的人物,更因它承载了中原文化的精神内核——对正义的向往、对智慧的推崇以及对民生的关怀,刘墉“清正廉明、智斗权奸”的故事,既是百姓对理想官员的寄托,也是豫剧艺术“高台教化”功能的体现,通过“数”这种独特的表演形式,河南豫剧将严肃的历史题材转化为通俗易懂、生动有趣的舞台呈现,让观众在欣赏艺术的同时,感受到传统文化的魅力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《刘墉下南京》中的“数板”与其他剧种的“数唱”有何不同?

A1:豫剧的“数板”以河南方言为基础,节奏上多用“紧打慢唱”或“慢板流水”,句式灵活多变,既有七言、五言的规整,也有长短句的自由,语言通俗直白,充满生活气息,京剧的“数板”更注重字正腔圆,节奏相对平稳;而豫剧“数板”则强调“口语化”与“韵律感”的结合,常加入方言俚语和衬词(如“哎”“呀”),演唱时演员可通过语速、力度的变化增强表现力,更贴近中原百姓的审美习惯。

Q2:《刘墉下南京》为何能在河南豫剧中经久不衰?

A2:人物形象深入人心,刘墉“清官+智者”的双重身份满足了观众对正义与智慧的期待;剧情紧凑,既有公案戏的紧张刺激,又有文戏的情感共鸣,老少皆宜;“数板”“数唱”等独特表演形式展现了豫剧的艺术特色,使剧目兼具观赏性与地域文化特色;剧目传递的“惩恶扬善”“民为邦本”等价值观契合传统文化精神,引发观众情感共鸣,因而成为不同时代的舞台经典。