京剧连续剧《铡判官》作为传统经典剧目《狸猫换太子》系列中的重要一折,经由现代连续剧形式的改编与创新,既保留了京剧艺术的精髓,又通过叙事扩展与视觉升级,让这一“包公断案”的经典故事焕发新生,该剧以北宋年间包拯陈州放粮为背景,围绕民女柳金蝉被恶判官郭淮陷害的冤案展开,通过“告状”“查案”“铡恶”三大核心情节,塑造了包拯铁面无私、柳金蝉悲情抗争、郭淮奸险狠毒的经典形象,成为连接传统戏曲与当代观众的重要载体。

传统根基与故事内核

《铡判官》的传统版本以“折子戏”形式流传,聚焦“柳金蝉告状”与“包拯铡郭淮”的高光时刻,情节紧凑而富有戏剧张力,在连续剧改编中,故事在保留核心冲突的基础上,向前延伸了柳金蝉家遭迫害的背景——其父柳子明因拒绝协助郭淮伪造账目,被诬陷谋反满门抄斩,柳金蝉幸得老仆救出,历尽艰辛赴陈州向包拯告状,这一补充不仅丰富了人物前史,更将个人冤屈与官场腐败、民生疾苦的社会议题相勾连,使“铡判官”不再仅是“清官斩恶”的个案,而是对“法理与情理”“权力与良知”的深刻叩问。

剧中,包拯的形象塑造尤为立体,他不仅是“日断阳、夜断阴”的“包青天”,更有着凡人的温度:面对柳金蝉的血泪控诉,他先是痛心于官场黑暗,继而以“人在做,天在看”的信念坚定查案;在郭淮狡辩时,他以“铡刀在此,何须巧言”的威严震慑邪恶,又以“给民女一个公道”的悲悯赢得民心,这种“刚正中见柔情”的刻画,让传统“清官符号”更具人性光辉。

艺术特色与叙事创新

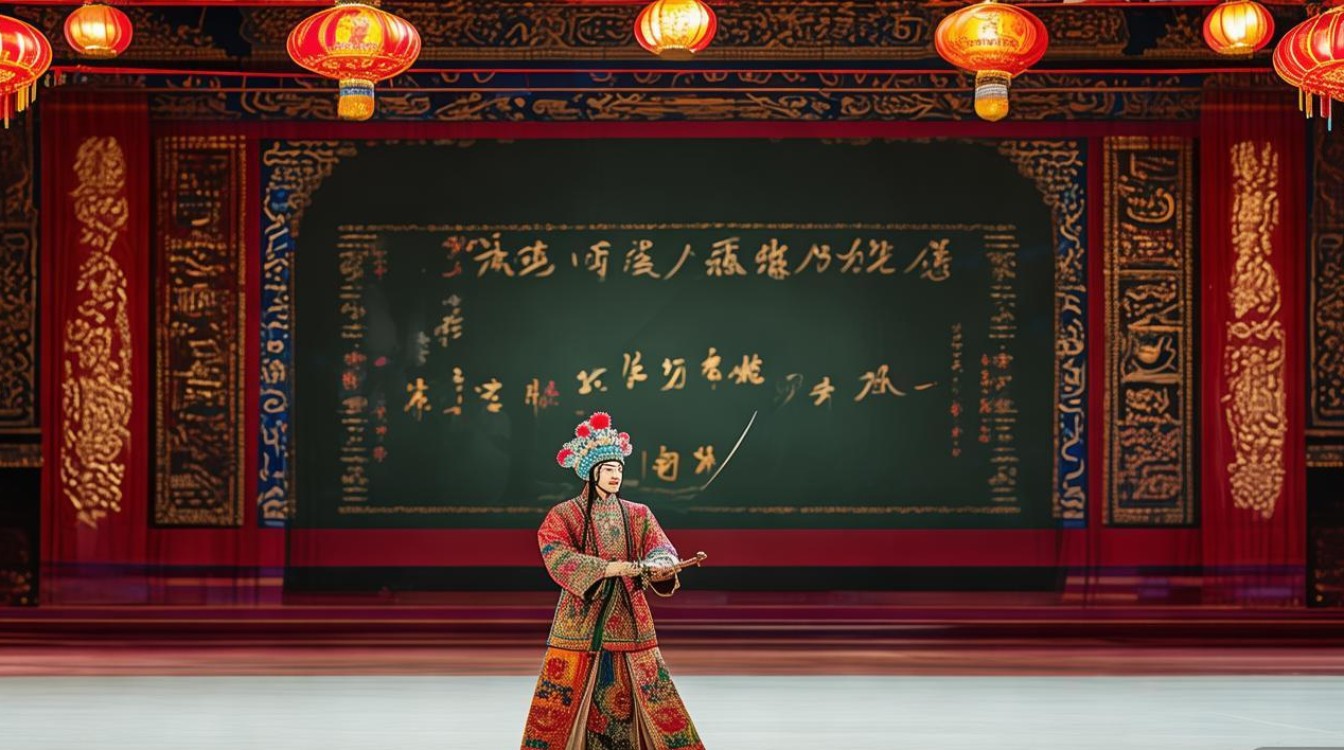

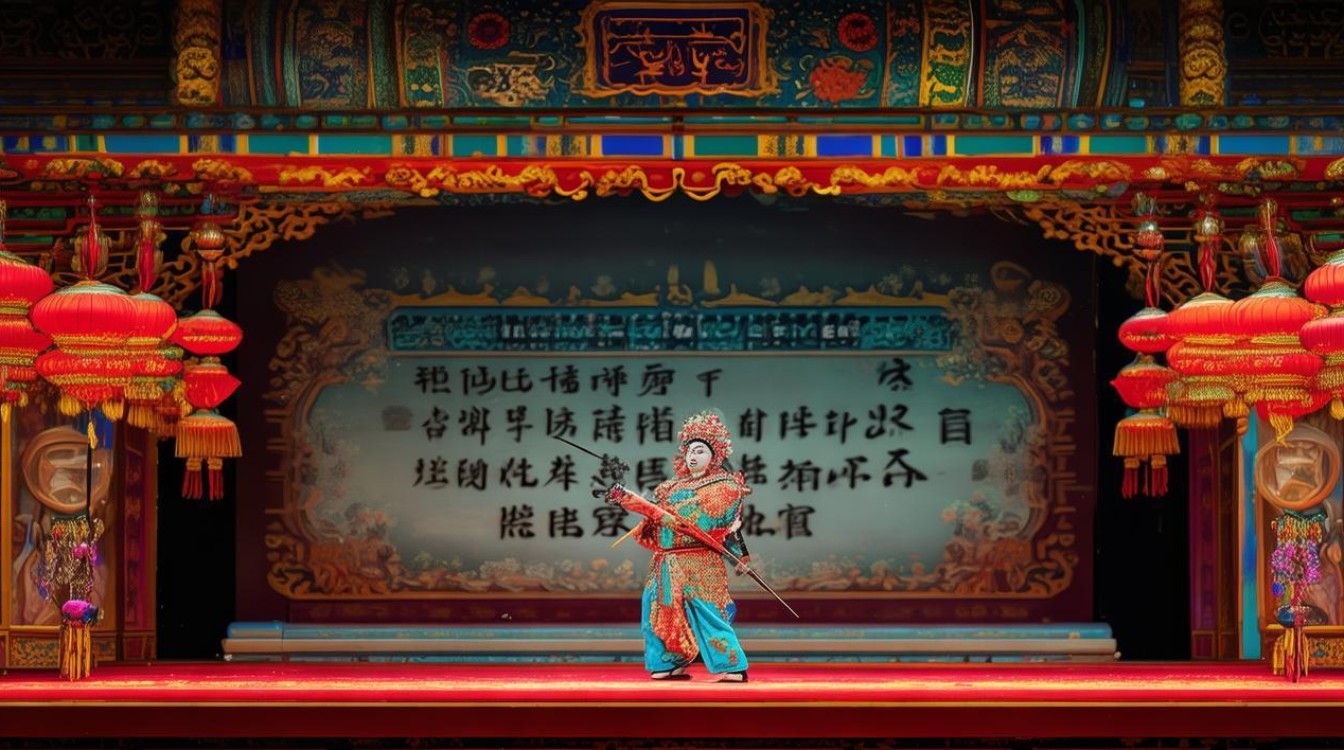

京剧连续剧《铡判官》在艺术呈现上实现了“传统程式”与“现代叙事”的融合,保留了京剧的核心艺术元素:包拯的黑脸象征刚直不阿,唱腔以苍劲的“铜锤花脸”为主,如“包龙图打坐在开封府”等经典唱段,通过高亢的拖腔与节奏变化,凸显人物气势;柳金蝉则以“青衣”应工,唱腔婉转悲怆,水袖功与身段设计细腻表现其悲愤与无助;郭淮的“小花脸”扮相与奸诈念白,则强化了反派角色的阴险特质。

连续剧形式突破了舞台的时空限制,通过分集叙事,案件调查过程被拆解为“走访证人”“勘察现场”“智斗郭淮”等细致情节,增强了故事的层次感;影视镜头语言的应用(如特写表现人物微表情,蒙太奇切换柳家惨案与包拯查案的平行时空)让戏剧冲突更具代入感;场景设计上,从陈州府的衙堂到柳家的破败院落,再到开封府的威严正堂,通过实景搭建与灯光配合,营造出“历史真实感”,让观众仿佛置身北宋市井。

剧中对“铡刀”符号的运用颇具深意,作为贯穿全剧的核心道具,铡刀不仅是“执行正义的工具”,更是“法典的化身”:从柳金蝉跪求包拯“以铡刀为民申冤”,到包拯手持铡刀说出“铡刀虽冷,民心尚温”,再到最终郭淮伏法时铡刀落下的震撼画面,这一道具承载了“法律面前人人平等”的朴素价值观,也成为观众心中“正义必胜”的情感寄托。

传统与现代的对话

京剧连续剧《铡判官》的成功,在于它没有将传统戏曲“博物馆化”,而是以当代观众熟悉的叙事逻辑,激活了经典IP的生命力,年轻观众通过连续剧的紧凑节奏与视觉冲击,走进京剧的世界;老戏迷则在熟悉的唱腔与程式中,感受到故事表达的深化,这种“守正创新”的实践,为传统戏曲的现代化传播提供了有益借鉴——唯有扎根文化根脉,回应时代关切,经典才能真正“活”在当下。

| 对比维度 | 传统折子戏 | 连续剧改编 |

|---|---|---|

| 叙事时长 | 单折约1.5小时,聚焦核心冲突 | 多集连播,扩展前因后果与社会背景 |

| 人物塑造 | 典型化、符号化(如包拯的“清官”) | 立体化、人性化(增加内心戏与成长弧光) |

| 技术呈现 | 舞台程式为主,虚拟布景 | 影视镜头+实景,增强视觉真实感 |

| 受众定位 | 传统戏迷,熟悉京剧语汇 | 大众观众,兼顾戏曲普及与娱乐性 |

相关问答FAQs

Q1:《铡判官》作为京剧连续剧,如何平衡传统京剧的程式化表达与现代观众的审美需求?

A1:在程式化表达上,保留京剧的核心唱腔、身段与脸谱艺术,如包拯的“趟马”表现赶路威严,柳金蝉的“水袖功”传递悲愤情绪;在现代审美需求上,通过影视叙事节奏(如分集悬念、平行叙事)增强故事吸引力,用镜头语言(特写、慢镜头)放大戏剧张力,同时增加人物前史与社会背景的铺垫,让传统程式承载的情感更易被当代观众共情。

Q2:《铡判官》中“铡刀”的象征意义是什么?

A2:“铡刀”在剧中不仅是执行刑罚的工具,更是“法律公正”与“民心所向”的象征,它代表包拯“不畏权贵、只认公理”的执法理念,也寄托了百姓对“正义必胜”的朴素信仰,从柳金蝉跪求“以铡刀申冤”到郭淮伏法时铡刀落下的震撼,铡刀的每一次出现都在强化“法理不容私情,邪恶终将伏法”的主题,成为全剧的精神图腾。