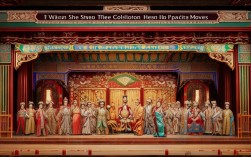

《姐妹易嫁》作为豫剧传统经典剧目,自诞生以来便以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物和深刻的主题思想深受观众喜爱,后被改编为电影,成为豫剧电影史上的代表作之一,电影版保留了原剧的核心情节与艺术精髓,通过镜头语言与舞台表演的结合,将这段发生在古代山东民间的故事呈现得淋漓尽致,既有豫剧特有的唱腔魅力,又有电影赋予的细腻情感张力,成为几代观众心中的难忘记忆。

电影的故事背景设定在明代山东的一个普通村庄,围绕张家姐妹素梅与素花的婚姻抉择展开,姐姐素梅自幼与穷书生毛纪订下婚约,然而当毛纪家道中落、进京赶考途中又遭遇意外(落水被救,暂居破庙)时,素梅及其父亲张推官便心生悔意,认为毛纪“前程无望”,意图悔婚,妹妹素花性情善良、重情重义,见姐姐对毛纪始乱终弃,既为毛纪不平,也不愿父亲失信于人,更不愿让毛纪的家人(年迈的母亲)受苦,最终毅然决定代姐姐出嫁,嫁给了这个“落魄”的未婚夫,影片的高潮部分集中在“洞房”一场:素花在洞房中等待的并非想象中的“穷酸书生”,而是高中状元、衣锦还乡的毛纪,面对毛纪的试探与调侃,素花既委屈又坚定,最终以真情和坦诚打动了毛纪,而姐姐素梅在得知毛纪身份后,则陷入了深深的悔恨与羞愧之中。

电影在人物塑造上极具层次感,尤其是两位女主角的性格对比鲜明,成为推动剧情发展的核心动力,姐姐素梅的形象并非脸谱化的“反派”,而是封建社会中虚荣心与门第观念的牺牲品,她对毛纪的态度转变,从最初的“认命”到得知家道中落后急于悔婚,再到毛纪高中后的懊悔,每一个心理变化都通过演员的表演细腻呈现——或娇嗔、或哭闹、或羞愧,让观众既对其“嫌贫爱富”的行为不齿,又隐约能感受到封建礼教对女性“依附婚姻”的扭曲塑造,相比之下,妹妹素花则集中体现了传统美德中的善良、诚信与担当,她代嫁的决定并非一时冲动,而是对“婚约”二字的尊重,对弱势者的同情,以及对姐姐“逃避”行为的弥补,电影中,素花的唱腔朴实无华却字字含情,尤其在“洞房”一场,面对毛纪的“身份质疑”,她既委屈于姐姐的“背信弃义”,又坚定于自己的“无悔选择”,一句“我本住在蓬莱村,哥哥名叫张守信”的唱段,将她的坦荡与赤诚展现得淋漓尽致,成为豫剧舞台上的经典片段。

毛纪的形象同样丰满,他并非传统“落难公子”的单薄设定,而是兼具书生的傲骨与对真情的珍视,落魄时不怨天尤人,发奋苦读终获功名;高中后不记恨素梅的悔婚,反而以“试探”的方式考验素花,最终被素花的真情打动,这种“以德报怨”的胸怀,既体现了人物的人格魅力,也深化了影片“重情轻利”的主题,影片中的配角也各具特色:张推官的“官本位”思想、毛母的善良无助、媒婆的圆滑世故,都为故事增添了浓厚的民间生活气息,让整个叙事更加真实可信。

从艺术表现来看,电影版《姐妹易嫁》巧妙地将豫剧的舞台化表演与电影的写实风格相结合,保留了豫剧原汁原味的唱腔与身段——如素花的“慢板”抒情、毛纪的“流水板”激昂,以及传统戏曲中的“开门”“梳妆”等程式化动作,让观众感受到豫剧艺术的独特韵味;通过电影的镜头语言,强化了人物的情感张力与环境氛围,素梅悔婚时的“摔镜”场景,特写镜头捕捉到她破碎的妆容与决绝的眼神,将内心的挣扎外化;素花代嫁路上的“风雪”镜头,以环境烘托她内心的坚定与不易;而毛纪高中归乡时的“仪仗队”全景,则通过视觉对比凸显了身份的巨变,为后续的“洞房试探”埋下伏笔,这种“舞台为体,电影为用”的创作思路,既尊重了传统戏曲的表演规律,又突破了舞台的时空限制,让故事更具感染力。

影片的主题思想深刻而朴素,核心围绕“诚信”“真情”与“门第观念”展开,通过素梅与素花的不同选择,批判了封建社会中以财富、地位衡量婚姻价值的功利思想,歌颂了平凡人身上坚守道义、珍视真情的美好品德,尤其是素花的形象,她没有姐姐的“聪明”,却用最朴素的行动诠释了“言必信,行必果”的人生信条,这种“小人物”的伟大,让观众在感动之余,也引发对婚姻观、价值观的思考——真正的感情与承诺,从来不应因外在的贫富、地位而改变。

相关问答FAQs

Q1:《姐妹易嫁》中姐姐素梅的人物形象有何复杂性?为什么说她既可恨又可怜?

A1:素梅的可恨之处在于她“嫌贫爱富”的势利与“背信弃义”的懦弱——当毛纪落魄时,她不仅不愿嫁,甚至以“死”相逼父亲悔婚,完全无视婚约的神圣性与毛纪的尊严;她的可怜则源于封建礼教对女性的束缚:在“父母之命,媒妁之言”的婚姻制度下,女性被剥夺了自主选择的权利,其“价值”完全依附于丈夫的地位与财富,素梅的虚荣与悔恨,本质上是这种扭曲价值观的受害者,她的形象既是对封建社会的批判,也引发观众对“人性弱点”的反思。

Q2:豫剧电影《姐妹易嫁》为何能成为经典?其艺术价值体现在哪些方面?

A2:其经典性源于多方面:剧情紧凑且富有戏剧性,“悔婚—代嫁—试探—团圆”的结构环环相扣,既有民间故事的通俗性,又有深刻的思想内涵;人物塑造成功,素梅、素花、毛纪等角色性格鲜明、立体,让观众产生强烈的情感共鸣;豫剧艺术的完美呈现,经典唱段(如素花的“洞房”唱段)传唱至今,展现了豫剧梆子腔的高亢与细腻;电影对舞台艺术的创新改编,突破了传统戏曲的“第四堵墙”,通过镜头、场景、音效的配合,让豫剧艺术更贴近现代观众的审美需求,实现了传统文化的创造性转化。