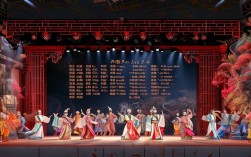

在戏曲艺术的百花园中,河南豫剧以其高亢激越、质朴豪放的风格,成为中原文化的重要符号,而当“河南豫剧”与“下南京”这一关键词相遇,既指向传统剧目中具体的故事情节,也折射出豫剧艺术跨越地域的传播轨迹,无论是戏曲文本里“下南京”的悲欢离合,还是豫剧在南京落地生根的文化交融,都共同编织出一幅传统戏曲流动发展的生动图景。

戏曲词中的“下南京”:剧情与唱词的双重叙事

在豫剧传统剧目中,“下南京”常作为核心情节线索,串联起人物命运的起伏与时代背景的映照,以经典剧目《秦香莲》的某些改编版本为例,“下南京”不仅是空间上的位移,更是矛盾冲突的起点——秦香莲为寻负心的丈夫陈世美,携子女千里跋涉至南京(剧情中常以“汴京”“东京”代指,或因南京作为明代留都的象征意义,被赋予“繁华都市”的叙事功能),在历经艰辛后,最终在包拯的主持下伸张正义,这类剧目中的“下南京”,往往承载着“寻夫”“告状”“伸冤”的民间叙事逻辑,唱词则通过直白有力的语言,将人物的悲愤、坚韧与对正义的渴望展现得淋漓尽致。

豫剧的唱词素有“土香土色”的特点,“下南京”情节中的唱词更是充满生活气息与地域特色,秦香莲在途中的唱段:“离了那河南地,下了南京城,背着儿女走不动,一步一个血印痕。”短短几句,“河南地”与“南京城”的空间对比,“背着儿女”的细节描写,“一步一个血印痕”的夸张表达,既交代了行路的艰难,又凸显了母亲的坚韧,再如,陈世美在南京为官后面对妻儿时的矛盾唱词:“南京城繁华地,官袍加身显威仪,若认妻儿失体面,不认又怕天理击。”唱词中“南京城”的繁华与内心的煎熬形成反差,“天理”与“体面”的冲突,深刻揭示了封建官场中人性的扭曲,这类唱词多用河南方言的词汇与韵律,如“中”“得劲”“恁”等,既保留了中原文化的根脉,又通过“下南京”这一跨地域情节,将民间朴素的道德观与价值观传递给观众。

除《秦香莲》外,《花木兰》《穆桂英挂帅》等剧目中虽无直接“下南京”情节,但“替父从军”“挂帅出征”等叙事中,常隐含着从中原向江南(南京为江南代表)的空间想象,唱词中“辞别爹娘离家园”“跨黄河渡长江”等表述,同样体现了豫剧对广阔地域的观照,可以说,“下南京”在戏曲词中不仅是故事场景的转换,更是豫剧展现家国情怀、伦理道德的重要载体。

豫剧在南京的传播:从“流动演出”到“落地生根”

豫剧自诞生于河南开封以来,便随着商旅、移民、戏曲艺人的流动走向全国,南京作为六朝古都、江南文化重镇,其开放包容的城市性格,为豫剧的传播提供了土壤,豫剧在南京的发展,大致可分为三个阶段,每个阶段都呈现出不同的传播特点。

(一)早期流动演出:商旅与移民的“文化纽带”(明清至民国)

明清时期,河南与南京的经济文化交流日益频繁,大量河南商人沿运河、长江南下至南京经商,形成“河南会馆”等商帮组织,为豫剧的传播提供了观众基础,当时的豫剧(时称“河南梆子”)多通过“草台班子”形式在南京的码头、集市、会馆演出,剧目多为《卷席筒》《三哭殿》等民间生活小戏,唱词通俗易懂,表演贴近生活,深受河南籍移民的喜爱,据《南京戏曲志》记载,清末民初,南京城南的评事街、三山街一带常有河南梆子艺人演出,观众多为“河南同乡”,演出时“台下乡音满座,台上哭笑共鸣”,成为异乡人慰藉乡愁的重要方式。

(二)专业化发展与“南北交融”(新中国成立后至20世纪末)

新中国成立后,戏曲艺术迎来“改人、改戏、改制”的高潮,1950年代,河南豫剧院团(如河南豫剧院一团、二团)多次赴南京巡演,带来了《朝阳沟》《刘胡兰》等现代戏与传统戏,唱腔上吸收了南京评弹、越剧的细腻婉约,表演中融入江南舞蹈的柔美元素,形成“南派豫剧”的雏形,1964年,南京市豫剧团成立,成为全国首个省级专业豫剧团体,剧团既演出《穆桂英挂帅》《花木兰》等经典剧目,也创排《南京谈判》等反映南京本地题材的作品,唱词中开始出现“秦淮河”“紫金山”等地域符号,实现了豫剧与南京文化的深度融合。

(三)多元传播与当代传承(21世纪以来)

进入21世纪,豫剧在南京的传播呈现出“多元化”“年轻化”趋势,南京高校成立豫剧社团(如南京大学“豫风剧社”、东南大学“豫剧研习社”),通过“戏曲进校园”活动,吸引年轻观众学习豫剧唱腔、表演;新媒体平台成为传播新渠道,豫剧演员通过抖音、B站等平台发布“下南京”相关唱段(如改编版《秦香莲·寻夫南京城》),用普通话与河南方言结合的唱词,搭配南京地标(如夫子庙、玄武湖)的背景,让传统剧目焕发新活力,南京每年举办的“中原文化周”“豫剧艺术节”等活动,更成为豫剧与南京本地艺术(如南京白局、越剧)交流的平台,推动了“豫剧南京化”的进程。

豫剧在南京的传播阶段简表

| 阶段 | 时间 | 主要特点 | 代表事件/剧目 |

|---|---|---|---|

| 流动演出期 | 明清至民国 | 商帮组织推动,草台班子演出,服务河南同乡 | 评事街、三山街河南梆子演出,《卷席筒》等生活小戏 |

| 专业发展期 | 1950-1990年代 | 专业剧团成立,南北艺术交融,创排南京题材剧目 | 南京市豫剧团成立,《南京谈判》等新编剧目 |

| 多元传播期 | 21世纪以来 | 高校社团参与,新媒体传播,跨艺术形式交流 | 高校豫剧社成立,“豫剧南京化”改编作品 |

“河南豫剧下南京”的文化意义

从戏曲词中的“下南京”情节,到豫剧在南京的传播实践,这一关键词背后蕴含着丰富的文化意义,它体现了中华文化的“流动性与包容性”——豫剧作为中原文化的代表,通过“下南京”等跨地域叙事,将中原的伦理观念、生活智慧传递到江南,同时吸收江南文化的细腻柔美,实现艺术的自我更新,它彰显了传统戏曲的“当代生命力”——在南京这座现代化都市中,豫剧通过年轻化、多元化的传播方式,打破地域与年龄的界限,成为连接传统与当代的文化纽带,它见证了“文化认同”的构建——无论是河南籍移民通过豫剧慰藉乡愁,还是南京本地观众通过豫剧了解中原文化,“下南京”都成为不同地域民众情感共鸣的载体,促进了文化的互鉴与融合。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《下南京》中的南京与历史上的南京有何关联?

A1:豫剧传统剧目中的“南京”多为“文学南京”,而非严格的历史地理概念,创作者常以南京作为“繁华都市”“权力中心”的符号,通过“下南京”情节展开“民间 vs 权力”“正义 vs 奸佞”的叙事冲突,秦香莲》中的“南京城”实为戏剧化的“汴京”(今河南开封),因南京在明清时期为留都,民间常将其视为“政治中心”的象征,这种文学化的处理,既强化了戏剧的矛盾张力,也反映了民众对“清官政治”的向往。

Q2:当代南京年轻人如何通过豫剧“下南京”了解中原文化?

A2:当代南京年轻人主要通过三种途径接触豫剧“下南京”文化:一是“戏曲进校园”活动,高校豫剧社通过排演《秦香莲》《花木兰》等剧目,让学生在表演中感受唱词的中原方言韵味与剧情的伦理内涵;二是新媒体平台,豫剧演员与爱好者发布的“下南京”改编唱段(如融合南京方言的《秦香莲寻夫》),用年轻化的语言与形式拉近与传统戏曲的距离;三是文化体验活动,如南京“中原文化周”中的豫剧工作坊、豫剧服饰展等,让年轻人通过互动体验,直观了解豫剧的历史渊源与艺术特色,进而理解中原文化的“厚重”与“鲜活”。