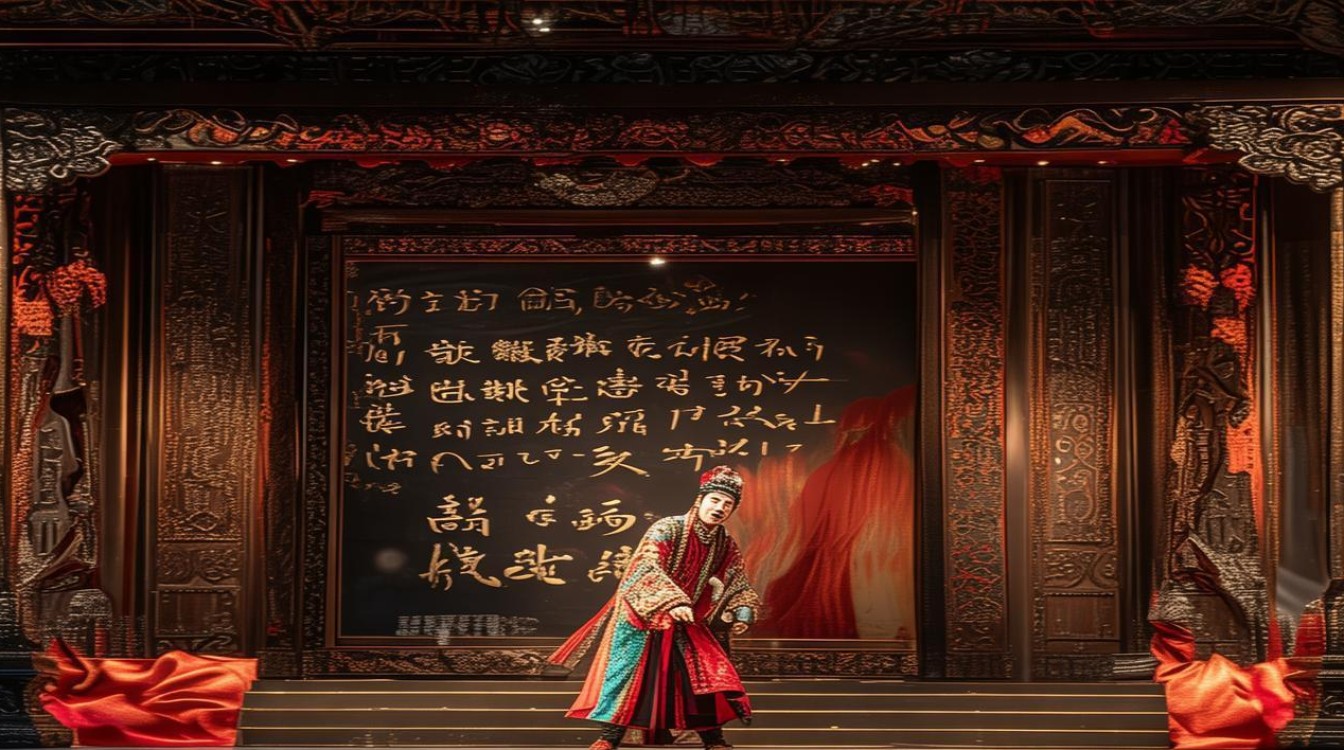

赵氏孤儿作为中国古典悲剧的经典题材,其戏曲唱段是情感与艺术的集中体现,承载着忠义精神与人性光辉,元杂剧纪君祥的《赵氏孤儿大报仇》是这一题材的奠基之作,后世京剧、昆曲、川剧等剧种多有改编,唱段在不同时代与剧种中不断丰富,成为戏曲宝库中的璀璨明珠。

赵氏孤儿的故事源于《左传》《史记》,经文学加工与戏剧演绎,核心围绕“存赵孤”展开,程婴、公主、公孙杵臼等人物的唱段,既是情节推进的纽带,也是人物灵魂的独白,这些唱段通过文学语言与音乐旋律的融合,将忠义、牺牲、悲愤等复杂情感具象化,让观众在声腔韵律中感受历史的厚重与人性的温度。

经典唱段赏析中,程婴的唱段最具代表性,在“舍子救孤”一折中,他的【滚绣球】唱段:“我是个穷儒汉,空愁遍,谁人救?你把亲子暗藏,却将别人儿子偷,可知道权势倾,天道远,人心厚,我救的这孤儿,似珍宝,如星斗,只恐怕天从人愿,不遂我愿,枉费了心机,空添了愁。”语言本色当行,既有“穷儒汉”的自嘲,又有“似珍宝,如星斗”的坚定,通过口语化的表达与内心独白,展现了他舍生取义的矛盾与决绝,公主的托孤唱段则充满母性悲怆,【醉春风】中“我这里泪珠儿似檐溜,点点都洒透,我这里心肠儿似铁石,烈烈无保留,我情愿将亲生子,送与他人救,我情愿将亲骨肉,替了他人忧”,以“泪珠儿似檐溜”的比喻与“心肠儿似铁石”的对比,将母爱与牺牲的冲突推向极致,公孙杵臼的唱段则彰显义士风骨,【倘秀才】“我年迈苍苍,无儿无后,情愿替了赵氏孤儿,死而无休,我自刎,你逃生,休为我忧”,寥寥数语,慷慨激昂,凸显其“为知己者死”的豪情。

以下是经典唱段的人物、情感与艺术特色对比:

| 人物 | 唱段选段(节选) | 情感内涵 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 程婴 | “我是个穷儒汉,空愁遍,谁人救?” | 舍子救孤的痛苦与忠义 | 口语化叙事,顿挫节奏,内心独白 |

| 公主 | “我情愿将亲生子,送与他人救。” | 母爱本能与牺牲大义的冲突 | 凄婉唱腔,拖腔运用,情感递进 |

| 公孙杵臼 | “我情愿替了赵氏孤儿,死而无休。” | 义士决绝,视死如归 | 慷慨激昂的北曲曲牌,高亢声腔 |

赵氏孤儿戏曲唱段的艺术特色,首先体现在文学语言的“本色当行”与“诗化表达”的结合,元杂剧语言以“当行”为本,如程婴唱段中的“穷儒汉”“空愁遍”等词,贴近人物身份;似珍宝,如星斗”等比喻又赋予语言诗意,增强感染力,音乐旋律与人物情感的深度契合,北曲的遒劲劲切适合表现程婴的悲愤,昆曲的水磨腔则能细腻呈现公主的哀婉,京剧的西皮流水、二黄慢板等板式变化,通过节奏快慢、旋律起伏,精准传递人物情绪,表演程中的“唱做结合”,如程婴抚胸顿足、公主掩面痛哭、公孙杵臼昂首挺胸等身段,与唱段相互呼应,形成立体化的舞台呈现。

这些唱段之所以跨越时空流传至今,不仅在于其艺术魅力,更在于其中蕴含的忠义精神与人性力量,程婴的“忍辱负重”、公主的“舍母保孤”、公孙杵臼的“舍生取义”,共同构成了中华民族精神谱系中的重要符号,而戏曲唱段正是这些精神情感最直接的艺术载体。

FAQs

-

赵氏孤儿的戏曲唱段在不同剧种中有哪些差异?

元杂剧版以北曲为主,声腔高亢激越,语言本色质朴;京剧融合西皮、二黄等板式,程婴唱段常用西皮流水表现急切,二黄慢板抒发悲愤,唱腔更规范;昆曲则用水磨腔,婉转细腻,抒情性强;川剧等地方戏加入高腔,更具乡土气息,如程婴的“帮打唱”结合,强化戏剧冲突,语言上,元杂剧保留更多口语,京剧更注重韵律,地方戏则融入方言词汇,各具特色。 -

程婴的“舍子救孤”唱段为何能成为经典?

该唱段成功刻画了程婴的内心矛盾与精神境界:既有“穷儒汉”的卑微感,又有“救孤儿似珍宝”的坚定;语言上以口语化表达贴近人物,如“空愁遍”“枉费心机”等词,真实可感;节奏上顿挫有致,通过“愁”“救”“斗”“忧”等字的押韵与拖腔,强化情感冲击;演员通过唱腔的抑扬顿挫与身段的配合,将忠义与悲情具象化,引发观众共鸣,成为展现小人物大义的经典范例。