河南地方豫剧作为中国五大戏曲剧种之一,深深植根于中原大地的文化土壤,承载着河南人民的情感记忆与生活智慧,它以高亢激越的唱腔、质朴生动的表演、浓郁的地方特色,成为中原文化的重要符号,而“河南地方豫剧全集全场戏”的整理与传播,不仅是对这一传统艺术的系统梳理,更是对民族文化基因的抢救性保护与传承。

豫剧的历史可追溯至明末清初,在河南民间庙会、说唱艺术的基础上,吸收梆子腔、昆曲等剧种元素,逐渐形成独特的艺术风格,清代中后期,豫剧已在豫东、豫西、豫南、豫北等地形成不同流派,如豫东调以开封为中心,唱腔高亢明快,善表现激昂情感;豫西调以洛阳为中心,唱腔深沉浑厚,长于抒发悲怆之情;祥符调(开封)细腻婉约,豫南调则兼具楚风与豫韵,新中国成立后,豫剧迎来发展高峰,常香玉、陈素真、崔兰田、阎立品、桑振君“五大名旦”各具流派,推动豫剧从地方小戏走向全国,甚至走出国门,1951年,常香玉带领“香玉剧社”为抗美援朝捐赠飞机,义演《花木兰》《穆桂英挂帅》等剧目,更让“谁说女子不如男”的唱响彻大江南北。

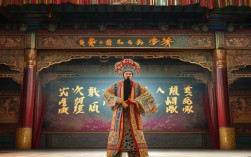

豫剧的艺术魅力在于其“唱、念、做、打”的完整呈现与高度融合,唱腔上,以“大本腔”(真声)为主,辅以“二本腔”(假声),形成“吐字清晰、行腔酣畅、节奏明快”的特点,如《朝阳沟》中银环的“上山”唱段,用生活化的语言与旋律,将知识青年的青春迷茫与乡土情感展现得淋漓尽致;而《秦香莲》中“杀庙”一折,则以悲愤的“哭腔”将秦香莲的绝望与刚烈刻画入木三分,表演上,豫剧注重“以情带戏,以形传神”,既有“甩发”“翎子功”“水袖功”等技巧性动作,也有贴近生活的细节刻画,如《七品芝麻官》中唐成“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的念白,既诙谐幽默又充满正义感,成为经典,豫剧的伴奏以板胡为主奏乐器,配以梆子、锣鼓、唢呐等,营造出热烈奔放或凄婉动人的氛围,极具感染力。

“河南地方豫剧全集全场戏”的整理,是对豫剧艺术遗产的系统化保存,所谓“全场戏”,即区别于单折选段,具有完整故事情节、完整人物塑造、完整起承转合的传统大戏,这些剧目多取材于历史故事、民间传说、古典小说,如《穆桂英挂帅》(杨家将系列)、《秦香莲》(包公系列)、《三哭殿》(唐代宫廷戏)、《对花枪》(罗成招亲)等,既承载着忠孝节义、家国情怀等传统价值观,也反映了市井生活、民俗风情,全集的收录不仅包括常香玉、唐喜成、牛淑贤等名家的代表剧目,还涵盖了一些濒临失传的稀有剧种,如怀梆、大平调、越调(曾属豫剧体系)等,通过音像记录、剧本整理、曲谱收录等方式,为后人提供了研究豫剧艺术演变、社会历史变迁的一手资料。

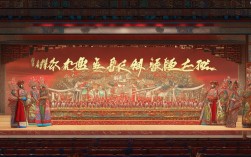

近年来,随着国家对非物质文化遗产保护的重视,“河南地方豫剧全集全场戏”的数字化工程逐步推进,通过建立豫剧数字资源库,将经典剧目高清录像、老艺人访谈、历史文献资料等分类归档,实现了线上线下同步传播,豫剧艺术也在创新中寻求突破:复排传统全场戏,如青春版《秦雪梅》《程婴救孤》,用年轻化的演绎吸引观众;创排现代戏,如《焦裕禄》《红旗渠》,将时代精神融入戏曲形式,让豫剧在当代焕发新生,豫剧传承仍面临挑战:传统剧目的青年观众减少,老艺人年事已高,部分表演技艺濒临失传,需要更多政策支持与社会关注,才能让这朵“中原奇葩”永续绽放。

| 豫剧主要流派及代表人物与剧目 |

|---|

| 流派名称 |

| 豫东调 |

| 豫西调 |

| 祥符调 |

| 豫南调 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧与其他地方戏曲(如京剧、越剧)在唱腔和表演上有哪些主要区别?

A1:唱腔上,豫剧以真声为主,高亢激越,方言为河南话,具有浓郁的地方口语化特点;京剧唱腔以西皮、二黄为主,真假声结合,更显程式化;越剧唱腔柔美婉转,多采用浙江嵊州方言,女性化特征明显,表演上,豫剧更贴近生活,动作质朴自然,如“甩袖”“跺脚”等生活化动作较多;京剧表演程式化程度高,讲究“手眼身法步”的规范;越剧则以“才子佳人”题材为主,表演细腻、柔美,舞蹈性强,豫剧伴奏以板胡、梆子为主,节奏明快;京剧以京胡为主,伴奏更丰富;越剧则以二胡、琵琶为主,伴奏清丽。

Q2:如何更好地欣赏豫剧“全场戏”的艺术魅力?

A2:欣赏豫剧全场戏可从“三境”入手:一是“入戏境”,先了解剧目背景故事(如《秦香莲》中的包公断案、《花木兰》中的替父从军),理解人物情感与矛盾冲突;二是“品唱腔”,关注演员的“吐字”“行腔”“气口”,如豫东调的“炸音”表现激愤,豫西调的“寒韵”抒发悲凉,体会不同流派的音乐特色;三是“观表演”,留意演员的“做功”(如水袖、翎子功)与“念白”(如方言韵白),感受人物性格的塑造,可结合舞台美术(服装、道具、布景)与伴奏音乐,全方位体会豫剧“以歌舞演故事”的综合艺术魅力,理解其背后蕴含的中原文化与民俗精神。