陕西,这片承载着周秦汉唐文明的土地,不仅是中华文明的重要发祥地,更是戏曲文化的一方沃土,从高亢激越的秦腔到婉转抒情的眉户,从细腻典雅的碗碗腔到明快活泼的道情,陕西传统戏曲历经数百年传承,形成了独特的艺术风格,进入新时代,陕西现代戏曲在坚守传统根脉的基础上,不断探索创新,既保留了浓郁的“秦风秦韵”,又融入了时代精神,成为传统文化创造性转化、创新性发展的生动实践。

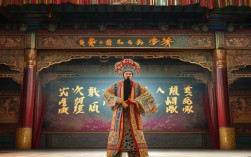

在陕西现代戏曲的版图中,各传统剧种焕发出新的生机,秦腔作为“百戏之祖”,现代创作中既保留了其慷慨悲凉的声腔特点,又尝试融入现代音乐元素与舞台技术,新编历史剧《双锦衣》在传统“生旦戏”框架下,强化了人物心理刻画,舞美运用多媒体手段还原宋代市井风貌,让古老剧种与当代审美对话,眉户戏则以现代生活题材见长,改编自红色经典的《十二把镰刀》,通过质朴的表演与接地气的台词,再现了边区人民的奋斗故事,成为“红色戏曲”的代表,碗碗腔则凭借其细腻的唱腔,在新编剧目《桃园借头》中,将传统神话传说与现代价值观结合,在音乐上加入西洋乐器伴奏,拓展了艺术表现力,这些剧种的发展轨迹,展现了陕西现代戏曲“守正创新”的清晰路径:

| 剧种 | 传统特色 | 现代创新 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 秦腔 | 高亢激越,板式丰富 | 融合现代舞美,强化人物塑造 | 《双锦衣》《关西夫子》 |

| 眉户 | 通俗流畅,贴近生活 | 聚焦现实题材,融入时代精神 | 《十二把镰刀》《迟开的玫瑰》 |

| 碗碗腔 | 细腻婉转,以“碗”定音 | 音乐跨界融合,题材多元化 | 《桃园借头》《杨贵妃》 |

经典剧目的涌现是陕西现代戏曲成就的重要体现,由著名剧作家陈彦创作的现代戏《迟开的玫瑰》,以一位普通女性五十年的生命历程为主线,展现了时代变迁中的人性光辉与家国情怀,该剧凭借深刻的思想内涵与精湛的艺术水准,先后荣获“国家舞台艺术精品工程十大精品剧目”等多项大奖,成为陕西现代戏曲的“里程碑”之作。《大树西迁》则以交通大学西迁历史为背景,通过知识分子的群像塑造,将个人命运与国家发展紧密结合,唱腔设计中既保留了秦腔的激越,又融入了抒情的旋律,实现了历史题材的当代表达,新编历史剧《司马迁》通过现代视角解读史学家的人生抉择,在表演上突破传统程式,融入话剧式的内心独白,让历史人物更具温度与深度。

在传承与传播层面,陕西现代戏曲积极拥抱新时代,通过“戏曲进校园”“非遗进社区”等活动,培养年轻观众群体,陕西戏曲研究院定期开展戏曲体验课,让学生通过学唱、身段体验感受传统艺术的魅力;借助数字化手段拓展传播边界,线上演出平台“陕西戏曲云”累计播放量超亿次,短视频平台上“秦腔小戏”话题播放量突破5亿,让古老戏曲走进更多年轻人的生活,跨界合作也成为新趋势,如与动漫公司合作推出戏曲动画《秦腔少年》,与流行音乐人合作创作“戏曲新唱”,不断拓宽艺术边界。

陕西现代戏曲的发展,既是传统艺术的时代新生,也是文化自信的生动注脚,从田间地头的社火戏到国家级舞台的艺术精品,从口传心授的师徒传承到数字化的广泛传播,陕西戏曲人始终在“守”与“创”中寻找平衡,让这门古老艺术在新时代焕发出更加璀璨的光彩。

FAQs:

问:陕西现代戏曲如何有效吸引年轻观众?

答:陕西现代戏曲通过多维度创新吸引年轻观众:一是内容贴近现实,如《迟开的玫瑰》聚焦普通人的成长故事,引发年轻群体共鸣;二是形式年轻化,在保留传统声腔基础上,融入流行音乐元素、现代舞美设计,甚至结合街舞、rap等跨界形式;三是传播渠道多样化,利用短视频平台、社交媒体推出“戏曲微短剧”“唱段翻唱”,降低观看门槛;四是增强互动体验,通过沉浸式演出、戏曲工作坊、线上直播互动等方式,让年轻人从“旁观者”变为“参与者”,逐步培养对传统戏曲的兴趣。

问:现代戏曲创作中,如何平衡传统与创新的“度”?

答:平衡传统与创新的关键在于“守根铸魂,与时俱进”,传统是根基,需坚守戏曲的核心美学特质,如秦腔的“唱念做打”程式、眉户的方言韵味、碗碗腔的声腔特点,以及戏曲所承载的中华优秀传统文化内涵;创新是活力,则要在题材、表现手法、传播技术上大胆突破,如选取当代生活题材、运用多媒体舞台技术、融合其他艺术门类元素,但创新需以“不丢魂”为前提,避免过度娱乐化或脱离戏曲本质,例如新编秦腔《关西夫子》,在舞美上采用现代投影技术展现历史场景,但关羽的唱腔、身段仍严格遵循传统程式,既让年轻观众感到新鲜,又保留了秦腔的“秦风秦韵”,实现了传统与创新的有机统一。