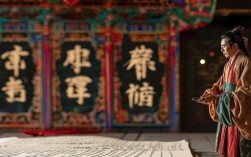

魏云是河南戏曲界,尤其是豫剧领域的重要代表人物之一,作为豫剧常派艺术的杰出传人,她的一生都在为豫剧的传承与发展不懈努力,从青年时期的舞台新星到晚年的艺术导师,魏云的艺术生涯不仅见证了豫剧在当代的兴衰变迁,更以其精湛的技艺和无私的奉献,为这门传统艺术注入了持久的生命力,魏云虽已年逾八旬,但依然保持着对戏曲的赤诚之心,活跃在传承一线,其状况可从艺术生涯、当前动态及社会贡献三个维度展开。

艺术生涯:从舞台到讲台的坚守

魏云出生于1938年,河南郑州人,自幼受豫剧艺术熏陶,12岁考入河南省戏曲学校(现河南艺术职业学院),师从豫剧大师常香玉先生,系统学习常派艺术的精髓,在校期间,她便以勤奋刻苦和悟性过人著称,主攻闺门旦、青衣,唱腔刚柔并济,表演细腻传神,1960年毕业后,她加入河南豫剧院一团,正式开启职业戏曲生涯,凭借在《花木兰》《穆桂英挂帅》《大祭桩》等经典剧目中的出色表现,逐渐成为河南豫剧的领军人物之一。

她的艺术生涯充满了高光时刻:1965年,她在现代戏《李双双》中饰演“李双双”,以贴近生活的表演和富有感染力的唱腔,成为当时戏曲现代戏的典范;1988年,凭借《风雨情缘》中的“水月”一角,荣获第六届中国戏剧梅花奖,成为河南豫剧早期获此殊荣的演员之一,她还多次参加全国戏曲调演、春晚等重大活动,将豫剧艺术推向全国舞台,并出访十余个国家进行文化交流,让世界领略到中国戏曲的魅力。

在常派艺术的传承上,魏云不仅继承了常香玉“真、善、美”的艺术准则,更结合自身特点形成了“情、韵、形”的独特风格,她的唱腔在常派高亢激越的基础上,融入了更多女性角色的柔美与细腻,表演则注重内心刻画,无论是大家闺秀的端庄,还是劳动妇女的坚韧,都能精准把握人物神韵,被誉为“常派艺术的活字典”。

当前动态:耄耋之年仍心系传承

85岁高龄的魏云已很少登台演出,但她并未离开戏曲舞台,而是将重心转向了艺术传承与人才培养,作为国家级非物质文化遗产豫剧代表性传承人,她仍担任河南豫剧院艺术指导、河南省戏剧家协会顾问等职,日常工作主要包括三方面:一是收徒授艺,通过“名家传戏”工程,将自己数十年的表演经验倾囊相授,培养青年演员;二是参与戏曲研究与整理,参与《豫剧常派艺术经典剧目整理》等项目,为传统剧目的数字化留存贡献力量;三是投身戏曲普及活动,定期走进校园、社区开展讲座和公益演出,让更多年轻人了解和喜爱豫剧。

魏云的生活规律而充实,每日清晨坚持练声、吊嗓,雷打不动;午后则研读剧本、整理笔记,或与青年演员交流心得,她常说:“戏曲是我的根,只要能动,就要为它做点事。”近年来,她还积极参与线上戏曲推广,通过短视频平台分享豫剧知识、示范经典唱段,单条视频最高播放量超百万,成为连接传统艺术与年轻一代的桥梁,尽管年事已高,她的思维依然敏捷,对豫剧艺术的见解独到,常能一针见血地指出青年演员表演中的不足,并亲自示范动作细节,让后辈受益匪浅。

社会贡献:以艺术之名书写担当

魏云对豫剧的贡献不仅在于舞台表演,更在于她对戏曲生态的关注与推动,她曾多次在全国两会期间提交关于戏曲传承的提案,呼吁加大对传统戏曲的政策扶持和资金投入,建议将戏曲教育纳入中小学素质教育体系,她还参与发起“豫剧振兴计划”,通过组织青年演员汇演、举办豫剧艺术节等活动,为豫剧新人搭建展示平台。

在她的努力下,河南豫剧院培养了以李金枝、汪荃珍为代表的一批优秀演员,其中多人获得梅花奖、文华奖等国家级奖项,成为豫剧新一代的中坚力量,她常说:“一个人的力量有限,只有让更多人爱上豫剧,这门艺术才能生生不息。”这种“传帮带”的精神,不仅延续着常派艺术的血脉,更推动着整个豫剧事业的创新发展。

魏云艺术生涯重要节点

| 年份 | 阶段/事件 | |

|---|---|---|

| 1950年 | 考入河南省戏曲学校 | 师从常香玉,系统学习豫剧表演、唱腔 |

| 1960年 | 加入河南豫剧院一团 | 正式开启职业戏曲生涯,主演《花木兰》《穆桂英挂帅》等剧目 |

| 1965年 | 主演现代戏《李双双》 | 以生活化表演成为戏曲现代戏代表人物 |

| 1988年 | 获第六届中国戏剧梅花奖 | 凭借《风雨情缘》获奖,奠定豫剧领军地位 |

| 1995年 | 任河南豫剧院艺术指导 | 转向艺术管理与传承工作,培养青年演员 |

| 2008年 | 列入国家级非遗传承人 | 成为豫剧艺术保护与传承的重要力量 |

| 2010年至今 | 参与“名家传戏”、戏曲普及活动 | 收徒授艺,走进校园、社区推广豫剧,利用新媒体传播戏曲知识 |

相关问答FAQs

Q1:魏云老师目前是否还在从事戏曲演出?

A1:魏云老师目前已85岁高龄,因身体原因较少登台演出,但偶尔会参与重要的公益演出或纪念性演出,如豫剧常派艺术专场等,她的工作重心已转向艺术传承、人才培养和戏曲普及,通过收徒、讲座、线上推广等方式,继续为豫剧事业发光发热。

Q2:魏云老师对豫剧传承有哪些具体贡献?

A2:魏云老师的贡献主要体现在三个方面:一是人才培养,通过“名家传戏”工程和一对一指导,培养了多名梅花奖、文华奖得主;二是剧目整理,参与常派经典剧目的数字化留存与研究,出版《豫剧常派表演艺术》等著作;三是普及推广,走进校园、社区开展公益讲座,并通过短视频平台吸引年轻观众,推动豫剧年轻化传播。