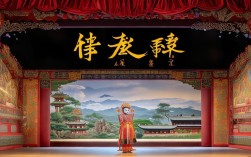

河南戏曲作为中原文化的重要载体,以其深厚的历史底蕴和鲜明的地域特色,在中国戏曲版图中占据重要地位,在众多豫剧名家之中,杨红梅以其卓越的表演技艺、对传统的深刻传承与创新的舞台表达,成为当代豫剧艺术的重要代表人物之一,她扎根于河南戏曲的沃土,以闺门旦、青衣为主要行当,在数十年的艺术生涯中,不仅塑造了众多经典舞台形象,更以自身的努力推动了豫剧艺术的传播与发展。

杨红梅的艺术生涯始于对戏曲的痴迷与执着,她自幼受家庭熏陶,8岁便考入河南省戏曲学校,系统学习豫剧表演,在校期间,她主攻闺门旦兼青衣,师从豫剧表演艺术家李素芳,深得传统戏曲表演精髓,凭借刻苦钻研与天赋,她以优异成绩毕业后,进入河南省豫剧院一团,成为台柱式演员,在传统剧目的打磨中,她注重从人物内心出发,将程式化表演与真情实感相结合,逐渐形成了“唱腔甜润、扮相俊美、表演细腻”的艺术风格,无论是大家闺秀的端庄温婉,还是底层女性的坚韧不屈,她都能通过精准的眼神、身段和唱腔,赋予角色鲜活的生命力,让观众在戏曲的韵律中感受人物的悲欢离合。

在代表剧目方面,杨红梅的舞台 repertoire 丰富多元,既有传统经典,也有新编历史剧,充分展现了豫剧艺术的包容性与创新性,以下为其部分代表性剧目的艺术特色:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 艺术特色 | 获奖情况 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 唱腔融合豫东调的豪迈与豫西调的婉转,通过“刘大哥讲话理太偏”等经典唱段,展现巾帼英雄的家国情怀 | 获河南省戏剧大赛一等奖 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 表演英姿飒爽,台步稳健,靠旗功扎实,唱腔高亢激越,塑造出“我不挂帅谁挂帅”的巾帼统帅形象 | 入选国家艺术基金资助项目 |

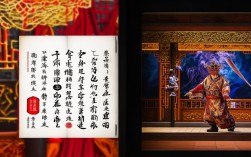

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 唱腔悲凉婉转,眼神戏细腻,在“见皇姑”“大堂”等场次中,通过水袖功与哭腔,传递底层妇女的冤屈与坚韧 | 获“香玉杯”艺术奖 |

| 《大祭桩》 | 黄桂英 | 水袖功精湛,唱腔中融合“拐头钉”等豫剧特色技巧,将黄桂英为爱情抗争的倔强与深情演绎得淋漓尽致 | 全国戏曲青年演员大赛金奖 |

| 《五女拜寿》 | 翠云 | 塑造聪慧善良的丫鬟形象,表演生活化,唱腔清新,成为传统剧目中“小人物”塑造的典范 | 被河南电视台录制为经典戏曲节目 |

杨红梅的艺术特色,不仅体现在对传统剧目的精准诠释,更在于她对豫剧唱腔与表演的创新性探索,在唱腔上,她以豫剧“常派”(常香玉)为基础,广泛吸收豫剧各流派的精华,如豫东调的明快、豫西调的深沉,结合自身嗓音条件,形成“刚柔并济、字正腔圆”的演唱风格,她尤其注重唱腔的情感表达,如在《秦香莲》中,她通过“琵琶词”唱段的慢板处理,将秦香莲的悲愤与绝望层层递进,让唱腔成为刻画人物内心的“语言”,在表演上,她严格遵循戏曲“四功五法”(唱、念、做、打,手、眼、身、法、步)的要求,同时融入现代审美,如在《穆桂英挂帅》中,她通过改良的靠旗动作与眼神配合,增强了舞台的视觉冲击力,让传统武戏更具观赏性。

作为豫剧艺术的传承者,杨红梅始终致力于戏曲的普及与推广,她不仅活跃在舞台上,更投身于戏曲教育,担任河南艺术职业学院戏曲系教授,培养了一批青年演员,她编写《豫剧闺门旦表演教程》,将多年实践经验系统化,为豫剧教育提供了宝贵教材,她还积极参与“戏曲进校园”“非遗进社区”等公益活动,通过讲座、示范演出等形式,让更多人了解河南戏曲的魅力,在数字化时代,她主动拥抱新媒体,在短视频平台开设“杨红梅说戏”栏目,用通俗易懂的语言讲解豫剧历史与表演技巧,吸引了大量年轻观众,为传统戏曲的年轻化探索了新路径。

杨红梅的艺术成就,不仅获得了业界的认可,更赢得了观众的喜爱,她曾获中国戏剧梅花奖、文华表演奖等国家级大奖,多次代表河南戏曲赴海外演出,向世界展示中原文化的风采,她的舞台生涯,是河南戏曲当代发展的缩影,既坚守着传统的根脉,又绽放着创新的活力,为豫剧艺术的传承与振兴作出了重要贡献。

相关问答FAQs

问:杨红梅的哪些剧目最适合初次接触豫剧的观众观看?

答:推荐《花木兰》和《秦香莲》。《花木兰》故事家喻户晓,唱腔激昂明快,既有巾帼英雄的家国情怀,又有豫剧独特的音乐魅力,适合观众快速了解豫剧的“大气”与“豪迈”;《秦香莲》则以悲情故事见长,唱腔婉转细腻,表演程式丰富,能充分展现豫剧刻画人物情感的能力,是感受豫剧“唱功”与“做功”的经典选择,两部剧目均为传统经典,情节紧凑,易于理解,是入门豫剧的绝佳之选。

问:杨红梅在传承豫剧艺术方面有哪些具体举措?

答:杨红梅通过“教学+实践+传播”三维度推进传承:一是深耕戏曲教育,担任河南艺术职业学院教授,编写专业教材,培养青年演员,多名学生已在省级戏曲比赛中获奖;二是复排与创新剧目,发起“红梅戏曲工作室”,复排《五女拜寿》《秦香莲》等传统剧目,并尝试融入现代舞台技术,让经典剧目焕发新生;三是利用新媒体传播,通过短视频平台开设“杨红梅说戏”栏目,讲解豫剧知识、示范表演技巧,累计吸引超百万年轻观众,有效推动了豫剧的年轻化传播。