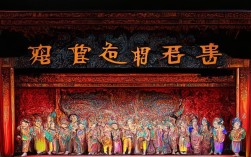

常香玉(1923-2004)是豫剧艺术的一代宗师,国家级非物质文化遗产豫剧代表性传承人,她以精湛的技艺、创新的精神和深厚的家国情怀,将豫剧从地方小戏推向全国,成为中国戏曲宝库中的璀璨明珠,她的艺术生涯跨越近八十年,不仅塑造了众多经典舞台形象,更创立了独具特色的“常派艺术”,为豫剧的传承与发展奠定了坚实基础,她以“戏比天大”的敬业精神和“艺无止境”的探索态度,成为戏曲界的精神标杆。

常香玉的艺术生涯始于苦难与磨砺,她出生于河南省巩县(今巩义市)一个艺人家庭,原名张妙玲,因家庭贫困,9岁随父亲张福寿学戏,拜豫东调名师周海水为师,主攻花旦、闺门旦,她天赋异禀,却更以勤奋著称,每日清晨练功、喊嗓,寒冬腊月也从不间断;12岁便以《六部西厢》中的红娘一角崭露头角,被誉为“十岁红”,在早期艺术实践中,她不拘泥于一派,广泛吸收豫东调的高亢激昂、豫西调的深沉委婉,以及祥符调的细腻婉转,甚至借鉴京剧、梆子等剧种的表演技巧,逐渐形成“吐字清晰、音域宽广、刚柔并济”的演唱雏形,1948年,她在西安成立“香玉剧社”,带领剧社成员辗转各地演出,将豫剧艺术传播到大江南北,也让更多人看到地方戏曲的深厚潜力。

新中国成立后,常香玉的艺术创作迎来新高峰,她积极响应“百花齐放、推陈出新”的文艺方针,一方面深入挖掘传统剧目,对《花木兰》《拷红》《大祭桩》等进行改编,赋予其新的时代内涵;另一方面大胆尝试现代戏创作,1958年与王善朴合作推出《朝阳沟》,生动展现农村青年的成长历程,成为现代戏的经典之作,在艺术表演中,她追求“以情带声、声情并茂”,认为“演戏不是演行当,而是演人物”,为塑造花木兰替父从军的巾帼形象,她反复研读《木兰诗》,学习武术动作,将女性的柔美与战士的刚毅融为一体;在《大祭桩》“路遇”一场中,她通过颤抖的身段、含泪的眼神,将黄桂英的悲愤与绝望演绎得催人泪下,至今仍是戏曲教学的经典范例。

常派艺术的创立,是常香玉对豫剧艺术的最大贡献,她将“唱、做、念、打”融会贯通,形成独具一格的艺术体系,其艺术特点可概括为以下方面:

| 艺术维度 | 具体特征 | 代表剧目/体现 |

|---|---|---|

| 唱腔艺术 | 融合豫东、豫西、祥符调等流派,真假声结合自如,高亢处如穿云裂石,婉转处如溪水潺潺,注重情感层次。 | 《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”以刚劲唱腔展现豪迈;《拷红》“在绣房”以俏皮唱腔表现红娘机灵。 |

| 表演风格 | 注重人物内心刻画,身段优美规范,眼神、手势细腻传神,善于通过细节展现人物性格与情感变化。 | 《秦雪梅》“吊孝”中水袖的翻飞与眼神的悲切,将哀婉推向极致;《断桥》中白素贞的身段融合舞蹈与武戏,柔中带刚。 |

| 剧目创新 | 既保留传统戏曲精髓,又融入现代生活元素,拓展豫剧题材与表现力,推动豫剧从“乡土小戏”向“大戏”发展。 | 改编传统戏《花木兰》(1951年),使其成为豫剧标志性剧目;创作现代戏《朝阳沟》(1958年),开创戏曲现代戏先河。 |

| 流派传承 | 形成系统的人才培养体系,弟子遍及全国,常派成为豫剧六大流派之一,影响深远。 | 培养小香玉、虎美玲、谷秀荣等弟子,常派唱腔与表演被纳入戏曲教材,成为豫剧传承的重要基石。 |

常香玉的社会贡献,远不止于艺术领域,1951年,抗美援朝战争爆发,她得知志愿军缺乏飞机支援,毅然决定带领香玉剧社成员义演捐机,历时半年,辗转河南、陕西、湖北等地,演出178场,观众达30余万人次,最终收入15亿余元(旧币),成功捐献一架“香玉剧社号”战斗机,这一壮举不仅体现了戏曲工作者的爱国热忱,更成为新中国文艺“为人民服务、为社会主义服务”的生动实践,她长期致力于戏曲教育,1959年参与创办郑州艺术学院(后并入河南大学),担任教授,亲自授课,培养了大量戏曲人才;她还积极推动豫剧走向世界,曾多次赴苏联、东欧、东南亚等地演出,让国际社会领略中国戏曲的魅力,促进了中外文化交流。

“戏比天大,艺无止境”是常香玉一生的座右铭,她常说:“演戏要对得起观众,对得起艺术。”即便成名后,她依然坚持登台演出,晚年即使身患重病,仍带病教学,将毕生经验传授给年轻演员,她对艺术的执着与对社会的责任,共同铸就了常香玉精神的核心——既有对传统文化的坚守与创新,又有对家国情怀的践行与担当,这种精神至今仍激励着无数戏曲工作者,成为推动中华优秀传统文化传承发展的宝贵财富。

常香玉的艺术生涯,是一部豫剧从地方走向全国的奋斗史,也是一位戏曲家将个人理想融入时代洪流的成长史,她创立的常派艺术,不仅丰富了豫剧的表现形式,更提升了豫剧的艺术地位;她以实际行动诠释了文艺工作者的使命,为后世树立了“德艺双馨”的典范,在新时代,传承常香玉的艺术与精神,对于推动戏曲艺术的守正创新、弘扬中华优秀传统文化,具有重要的现实意义。

相关问答FAQs

常香玉的“常派艺术”有哪些独特之处?

常派艺术的独特性体现在“融合创新”与“以情带艺”两大核心,唱腔上,她打破豫剧流派界限,将豫东调的高亢、豫西调的深沉、祥符调的细腻融为一体,真假声转换自然,形成“刚柔相济、声情并茂”的风格,如《花木兰》中既有巾帼英雄的豪迈,也有女儿家的柔情;表演上,她注重人物内心刻画,而非单纯展示行当技巧,通过眼神、身段等细节传递情感,如《大祭桩》中黄桂英的悲愤通过颤抖的水袖和含泪的眼神展现,极具感染力;剧目上,她既保留传统戏的精髓,又大胆创作现代戏,如《朝阳沟》将农村生活与戏曲程式结合,拓展了豫剧的表现题材,常派艺术强调“戏比天大”的敬业精神,要求演员“演人物而非演行当”,这种理念使其艺术既有技术高度,又有情感温度。

常香玉除了艺术成就外,还有哪些重要社会贡献?

除艺术成就外,常香玉的社会贡献主要体现在爱国义演、戏曲教育与国际交流三个方面,1951年抗美援朝期间,她带领香玉剧社义演178场,捐献“香玉剧社号”战斗机,开创戏曲界捐机抗美援朝的先例,展现了文艺工作者的家国情怀;在戏曲教育方面,她1959年参与创办郑州艺术学院,亲自授课培养人才,弟子小香玉、虎美玲等成为豫剧中坚力量,为豫剧传承奠定人才基础;在国际交流上,她多次赴苏联、东欧、东南亚等地演出,如1953年赴朝鲜慰问志愿军,1957年参加第六届世界青年联欢节,让豫剧成为中外文化交流的重要载体,提升了戏曲艺术的国际影响力,这些贡献使她不仅是艺术家,更是社会活动家和文化使者。