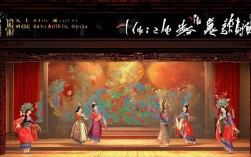

豫剧作为中国戏曲的重要剧种,在河南及周边地区广为流传,其唱腔高亢激越、表演质朴豪放,深受观众喜爱,在众多经典剧目中,以包拯为主角的“包公戏”更是豫剧的代表性剧目,通过塑造铁面无私、刚正不阿的“包青天”形象,传递了民间对正义与公平的永恒追求,这些戏曲片段不仅展现了豫剧独特的艺术魅力,更承载着深厚的文化内涵,成为几代人心中的记忆。

经典包拯戏曲片段赏析

豫剧包拯戏多以历史传说和民间故事为蓝本,通过“断案”“惩奸”“体民”等核心情节,塑造包拯“日断阳、夜断阴”的智慧形象与“执法如山、不徇私情”的品格,其中最经典的片段当属《铡美案》《打龙袍》和《陈州放粮》,三者从不同维度展现了包拯的“官品”与“人性”。

《铡美案》:法理与人情的终极抉择

《铡美案》取材于民间“秦香莲告状”的故事,讲述了驸马陈世美因贪图荣华富贵,抛妻弃子、甚至派人追杀秦香莲母子,最终被包拯依法铡死的情节,剧中“包龙图打坐在开封府”的核心唱段,堪称豫剧唱腔的典范,包拯身着黑蟒袍、头戴黑纱帽,额头月牙高悬,一出场便以沉稳的“黑头”嗓音唱出:“包龙图打坐在开封府,尊一声驸马爷细听端的——”唱腔融合了豫剧“豫东调”的明快与“豫西调”的深沉,通过“慢板”的叙事铺垫情绪,在“陈世美杀妻灭子”的关键处转为“快板”,节奏骤然加快,字字铡钉截铁,将包拯面对权贵时的愤怒与坚定展现得淋漓尽致。

表演中,包拯的“髯口功”和“水袖功”极具张力:当陈世美搬出公主与国太施压时,包拯的髯口随呼吸微微颤动,眼神从隐忍到凌厉,水袖猛地一甩,转身背对观众,一个“僵尸”身段表现内心的挣扎,最终以“王子犯法与庶民同罪”的呐喊,完成对“法大于情”的坚守,这一片段通过强烈的戏剧冲突,将包拯“铁面”下的“柔情”(对秦香莲母子的同情)与“刚毅”(对陈世美的惩处)融为一体,成为豫剧舞台上的“定场戏”。

《打龙袍》:皇权与民意的巧妙平衡

《打龙袍》以“狸猫换太子”为背景,讲述了包拯奉旨陈州放粮,途中遇到流落民间的李妃(仁宗生母),最终设计让仁宗认母、并“打”不孝皇帝(象征性打龙袍)的故事,与《铡美案》的“刚”不同,此片段更突出包拯的“智”,剧中“劝千岁杀字休出口”的唱段,以“流水板”为主,唱词通俗易懂却充满机锋:“千岁爷你在宫院休把愁添,听臣说一遍——”包拯通过讲述李妃冤屈,既点明仁宗不孝,又维护其帝王尊严,最终以“打龙袍”代替“打皇帝”,既惩罚了仁宗的疏忽,又保全了皇家体面,体现了“外儒内法”的处世智慧。

表演中,包拯的“念白”极具特色:方言化的河南官话(如中、恁、咦)贴近生活,时而语重心长,时而幽默诙谐,与老生、旦角的对手戏自然流畅,尤其是在李妃认亲时,包拯后退一步,双手微颤,眼神从审视到欣慰,一个“笑肩”动作,流露出对百姓疾苦的体恤与对“母子团聚”的祝福,让“铁面”形象多了几分温度。

《陈州放粮》:体察民情的“父母官”形象

《陈州放粮》聚焦包拯深入民间、惩治贪官的情节,陈州大旱,国舅庞煜克扣救灾粮草,包拯假扮老农微服私访,最终在百姓帮助下处死庞煜,开仓放粮,剧中“老包我奉旨去陈州”的唱段,以“二八板”为主,唱腔苍劲有力:“老包我奉旨去陈州,袖内暗藏铡龙头——”通过“老农”的身份,包拯与百姓同吃糙米、同住破屋,唱词中“饿殍遍野无人问,贪官污吏酒肉臭”的控诉,直指社会矛盾,而“为官一任,造福一方”的信念,则让包拯的形象从“清官”升华为“父母官”。

表演中,“趟马”程式的运用极具看点:包拯手持马鞭,步伐稳健,时而俯身察看灾情,时而与百姓攀谈,通过“翻跳”“旋转”等动作,展现奔波劳顿的艰辛,在与庞煜对峙时,包拯突然摘掉胡须,露出月牙印,威喝“庞煜!你可知这铡刀的厉害?”这一“变脸”式的处理,既出人意料,又凸显“包青天”的威慑力,让观众拍案叫绝。

豫剧包拯戏的艺术特色与文化内涵

豫剧包拯戏的成功,离不开其独特的艺术表现与深厚的文化根基。

表演:程式化与生活化的融合

豫剧表演讲究“唱念做打”的有机结合,包拯戏中尤为突出。“唱”上,以“黑头”(净行应工)唱腔为主,嗓音洪亮,多用“炸音”“擞腔”,表现包拯的威严;“念”上,方言化、口语化的白话贴近生活,如《打龙袍》中“中!中!中!”的感叹,让角色更具亲和力;“做”上,“趟马”“亮相”“甩袖”等程式化动作与“微服私访”“体察民情”的生活化表演结合,刚柔并济;“打”上,“铡美案”中的“开铡”动作,通过武打设计,将戏剧冲突推向高潮。

脸谱与服饰:符号化的身份象征

包拯的脸谱是豫剧艺术的标志性符号:额头的月牙,既象征“日断阳、夜断阴”的神异,也代表“明辨是非、洞察秋毫”的智慧;黑色脸谱寓意铁面无私,白色眼圈与粗眉则强化了其“刚正不阿”的气质,服饰上,包拯常穿黑蟒袍、戴黑纱帽,胸前绣有“獬豸”(古代象征正义的神兽),凸显其“执法者”的身份;而在微服私访时,则换老农衣衫,体现“与民同甘”的品格。

文化内涵:民间正义观的载体

包拯戏之所以经久不衰,核心在于它承载了民间对“公平正义”的渴望,历史上的包拯虽为清官,但豫剧通过艺术加工,将其塑造为“无所不能的青天”,反映了百姓对“清官政治”的幻想,包拯“不畏权贵、体恤民情”的形象,也契合了儒家“仁政”“民本”思想,成为传统文化中“官德”的典范,在当代,这些剧目仍能引发共鸣,正是因为它传递了“邪不压正”“善恶有报”的朴素价值观,满足了人们对社会公平的期待。

相关问答FAQs

Q1:豫剧包拯脸谱上的月牙有什么寓意?

A:豫剧包拯脸谱的月牙是核心符号,主要有三重寓意:一是“神异”,象征包拯“日断阳、夜断阴”的超凡能力,能洞察人鬼之事;二是“智慧”,月牙的“明”代表明辨是非、智慧过人;三是“公正”,月牙的“圆缺”暗喻“法理不偏”,如秤杆般平衡公道,这一设计源于民间传说,将历史人物“神化”,强化了其“青天”形象。

Q2:豫剧《铡美案》中“包龙图打坐在开封府”唱段的演唱技巧有哪些?

A:这一唱段是豫剧“黑头”唱腔的代表作,技巧上主要有三点:一是“气息控制”,通过“慢板”的缓起渐强,表现包拯的沉稳;二是“腔调变化”,融合“豫东调”的明快(如“驸马爷”的“爷”字用上滑音)与“豫西调”的深沉(如“细听端的”的“的”字用下滑音),形成对比;三是“字正腔圆”,尤其“铡”字用“炸音”喷出,配合髯口的一抖,凸显执法的决绝,充分展现了豫剧“以声塑人”的特点。