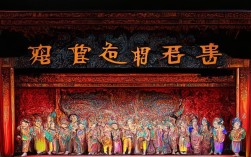

京剧作为中国国粹,其表演体系中的“程式化”动作是塑造人物、推动剧情的重要手段,而“起霸”便是其中极具代表性的一种武将表演程式。“起霸”是京剧舞台上表现古代武将战前整装、展现威仪与气势的系列化动作组合,它通过规范化的肢体语言、眼神配合及服饰道具的运用,将人物的身份、性格、精神状态浓缩于短短数十秒的表演中,成为京剧武戏中不可或缺的“亮相”仪式。

起霸的起源与历史演变

“起霸”一词的由来,普遍认为与明代历史及戏曲发展密切相关,明代将领“霸州”或“霸王的霸”常被提及,但更可信的说法是,它脱胎于明代军事仪式中的“整甲胄”环节,古代武将出征前,需整理盔甲、束紧腰带、检查兵器,这一系列“备战动作”最初被戏曲艺人观察、提炼,逐渐舞台化,据清代《扬州画舫录》记载,乾隆年间徽班进京时,已有“起霸”的雏形,后经京剧前辈艺人(如程长庚、余叔岩等)的规范化,形成了一套固定的动作范式,并沿用至今。

早期的起霸动作较为简朴,主要用于表现武将的“备战状态”;随着京剧表演艺术的成熟,起霸逐渐融入了更多“写意”与“象征”元素,不仅表现“整装”,更通过动作的力度、幅度、节奏,展现人物的“气”——即威风、霸气、杀气,甚至内心情绪(如紧张、自信、狂傲等)。

起霸的动作构成与细节解析

起霸并非单一动作,而是由十余个基础动作串联而成的“组合拳”,每个动作都有明确的规范和象征意义,需配合眼神、呼吸及服饰道具(如靠旗、鸾带、厚底靴)完成,以下是起霸的核心动作分解及含义:

| 动作名称 | 动作描述 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 整冠 | 单手或双手轻扶头盔,调整冠缨方向,眼神专注平视前方。 | 体现武将对仪容的重视,象征“身份庄重”,暗示人物即将面对重大场合(如出征、朝见)。 |

| 束带 | 双手或单手按压腰间玉带,向后拉动,同时挺胸收腹,靠旗随之轻微晃动。 | 整理军纪,象征“军令如山”,展现武将的纪律性与严谨态度。 |

| 提甲 | 单手或双手提起铠甲的下摆(甲片),同时小幅度踢腿或踮脚,调整甲胄的松紧。 | 检查装备,象征“整甲待发”,直接点明“备战”主题,暗示战斗即将来临。 |

| 理髯(部分角色) | 若为戴髯口的角色(如老将),会顺势整理胡须,眼神中透出沉稳或威严。 | 塑造人物年龄感与阅历,如老将的“老成持重”或霸王的“威严沉稳”。 |

| 亮相 | 动作戛然而止,单脚或双脚站稳,靠旗展开,眼神锐利聚焦(或远眺或凝视),身体呈“丁字步”或“八字步”。 | 全程情绪的爆发点,通过“静”凸显“动”的张力,展现人物的“气场”与决心。 |

起霸的“节奏感”至关重要:动作需由慢至快,由缓至急,配合鼓点的“慢板→中板→快板”过渡,营造出“蓄势待发”的氛围,在《长坂坡》中,赵云“七探蛇盘”前的起霸,动作刚劲有力,眼神中透着焦急与杀气,节奏较快,突出其“十万军中藏阿斗”的紧迫感;而在《挑滑车》中,高宠的起霸则更显张扬,动作大开大合,靠旗随身体大幅晃动,眼神中带着傲气,体现其“天下无敌”的自信。

起霸的功能分类与文化内涵

根据人物身份、剧情需求及情绪表达,起霸可分为多种类型,每种类型都有其独特的“叙事功能”:

按性别与身份分

- 男霸:最常见的形式,适用于男性武将(如赵云、高宠、项羽),动作强调“刚猛”,靠旗、鸾带等道具的运用突出“威武”。

- 女霸:多用于女性武将(如穆桂英、梁红玉),动作较男性柔美,但仍保留力度,如“小云手”“翻身”等动作,结合“女靠”(女性铠甲)的曲线,展现“巾帼不让须眉”的英姿。

按情节与情绪分

- 正霸:标准的起霸动作,用于表现武将“从容备战”,如《定军山》中黄忠的起霸,动作沉稳,眼神坚定,体现其老当益壮的自信。

- 败霸:动作幅度减小,节奏拖沓,眼神黯淡或含怒,多用于战败后的“重整旗鼓”,如《战长沙》中黄忠被关羽击败后的起霸,透出“不甘心”的情绪。

- 醉霸:融合“醉态”的起霸,如《贵妃醉酒》中虽非武将,但部分武戏中的“醉起霸”,动作摇晃,眼神迷离,表现人物的“醉中带醒”或借酒壮胆。

按简化程度分

- 全霸:包含完整动作序列(整冠→束带→提甲→亮相等),时间较长(约1-2分钟),用于重要角色出场,如《霸王别姬》中项羽的起霸。

- 半霸:简化部分动作(如省略提甲,仅保留整冠、束带、亮相),时间较短(约30秒),用于次要角色或快速过渡剧情。

起霸的文化意义:从“军事仪式”到“舞台符号”

起霸的深层价值,在于它超越了“动作本身”,成为京剧“虚实结合”美学的典范。

它是“历史记忆的舞台化”,古代武将的“整甲胄”仪式,通过戏曲的提炼,转化为具有观赏性的表演,既保留了军事文化的“仪式感”,又融入了艺术化的“夸张”——如靠旗(象征铠甲的旗饰)的尺寸远超实际,靠旗的晃动幅度被放大,这些“非写实”的处理,恰恰强化了人物的“气势”,让观众直观感受到“威武”。

它是“人物性格的放大器”,同一套起霸动作,不同人物表演时会有细微差异:如张飞的起霸,动作粗犷,眼神带“怒”,突出其“猛张飞”的性格;诸葛亮的起霸(若以“文武带打”身份出场),则动作沉稳,眼神深邃,体现其“运筹帷幄”的智慧,通过这些细节,起霸成为塑造“类型化人物”的重要手段。

它是“京剧程式美学的集中体现”,京剧的“程式化”并非“僵化”,而是“有规范的自由”,起霸的动作规范(如“丁字步”的站姿、“云手”的弧度)为演员提供了“表演框架”,而演员则在此框架内融入个人理解(如流派特色、情感处理),形成“千人千面”的表演效果,这种“规范中的自由”,正是京剧艺术的魅力所在。

相关问答FAQs

Q1:京剧中的“起霸”和“走边”有什么区别?

A:“起霸”与“走边”同属京剧武戏中的程化动作,但功能与风格完全不同,起霸主要用于“静态亮相”,表现武将战前整装、展现威仪,动作刚劲、节奏较慢,常配以“大锣”鼓点,突出“庄重感”;而“走边”则用于“动态潜行”,表现夜间侦查、偷袭等情节,动作轻捷、节奏明快,多配合“小锣”或“堂鼓”,结合“蹑足”“翻跃”等动作,突出“隐蔽性”,简单说,起霸是“站着的威风”,走边是“动着的机敏”。

Q2:为什么京剧武将出场前大多要做“起霸”动作?是否所有武戏都需要?

A:起霸并非所有武戏的“必需项”,其使用需根据剧情与人物需求决定,当剧情需要突出“武将身份”“备战状态”或“人物气场”时(如出征、比武、朝见君主前),会使用起霸,通过“仪式感”快速建立人物形象,挑滑车》中高宠出场前的起霸,直接向观众传递“此乃猛将”的信息;而《三岔口》这类“摸黑打斗”的武戏,因情节强调“紧张刺激”,则无需起霸,改用“走边”或“开打”动作推进剧情,起霸的使用本质是“为人物服务”,而非程式的滥用。