京剧,作为中国传统戏曲艺术的集大成者,其博大精深不仅体现在唱念做打的精湛技艺中,更凝聚在一套丰富而系统的专业词语里,这些词语既是舞台实践的精准概括,也是文化密码的生动载体,勾勒出京剧独特的艺术世界。

京剧的行当划分是其表演体系的基石,“生旦净丑”四行当各有分支,每个分支都对应着特定的年龄、性别、性格与身份,生行是男性角色的总称,细分之下有老生(中老年男性,如《空城计》诸葛亮)、小生(青年男性,分文武小生,如《玉堂春》王金龙)、武生(擅长武打的男性,如《长坂坡》赵云),旦行为女性角色,按年龄、性格分为青衣(端庄女性,如《霸王别姬》虞姬)、花旦(活泼少女,如《红娘》红娘)、武旦(武艺高强女性,如《扈家庄》扈三娘)、老旦(老年女性,如《杨门女将》佘太君),净行俗称“花脸”,以面部化妆著称,分铜锤花脸(重唱功,如《铡美案》包拯)、架子花脸(重做功,如《野猪林》鲁智深),丑行则属喜剧角色,文丑(如《群英会》蒋干)、武丑(如《三岔口》刘利华)均以诙谐幽默见长,这些行当词语不仅是角色分类,更暗含表演程式的差异——老生的“髯口功”、旦角的“水袖功”、花脸的“架子功”、丑角的“矮子功”,都是通过词语精准传递的技艺密码。

表演术语中,“四功五法”是京剧演员的核心修养。“四功”即“唱念做打”:唱指歌唱,讲究“字正腔圆”“气沉丹田”;念指念白,分韵白(如《捉放曹》陈宫的“八月十五桂花香”)和京白(如《女起解》苏三的对话),要求“抑扬顿挫”;做指表演,包括身段、表情,如“卧鱼”“甩袖”“整鬓”;打指武打,包含“把子功”(如“对枪”“开打”)和“毯子功”(如“抢背”“僵尸”。“五法”即“手眼身法步”:手指手势(如“兰花指”“云手”),眼指眼神(如“定睛”“随睛”),身指身段(如“卧鱼”“鹞子翻身”),法指方法(如“起范儿”“尺寸”),步指台步(如“蹉步”“圆场”),还有特定动作术语,如“亮相”(角色定势亮相,突出人物神态)、“走边”(武戏中角色潜行时的边唱边舞)、“起霸”(武将出征前的整装舞蹈),这些词语既是舞台动作的概括,也是观众理解剧情的视觉线索。

服饰道具是京剧舞台的“无声语言”,其名称与规制充满象征意味,服装统称“行头”,分“蟒”(帝王将相的礼服,如《打龙袍》赵光义的黄蟒)、“靠”(武将的铠甲,如《长坂坡》赵云的白靠)、“帔”(官宦或贵族的便服,如《汾河湾》薛平贵的紫帔)、“褶子”(平民或文人的常服,如《宇宙锋》赵艳容的青褶子),颜色与纹样亦有讲究:黄色蟒多用于帝王,红色蟒象征忠义,黑色蟒代表刚直;纹样则用龙、凤、虎等图案暗示身份,道具中,“马鞭”象征骑马,“船桨”暗示行舟,“翎子”(雉鸡翎)用于表现武将或王孙的威仪(如《吕布与貂蝉》吕布的翎子功),“扇子”则分折扇(文士)、团扇(闺阁),特殊道具“砌末”泛指小型道具,如“令箭”(军令)、“印信”(官印),甚至“火彩”(舞台烟火)也属此类,这些名称背后是“虚实相生”的美学原则——一根马鞭可代千军万马,一桌二椅能演四海八荒。

声腔音乐是京剧的灵魂,其术语体系承载着独特的听觉美学,京剧以“皮黄腔”为主,“西皮”高亢激越(如《智取威虎山》的“朔风吹”),多表现欢快或紧张情绪;“二黄”深沉婉转(如《贵妃醉酒》的“海岛冰轮”),多用于抒发忧郁或庄重情感,反调“反西皮”“反二黄”则强化悲凉色彩(如《窦娥冤》的“没来由遭刑宪”),板式是唱腔的节奏框架,有“原板”(中速)、“慢板”(舒缓)、“快板”(急促)、“散板”(自由),如《空城计》诸葛亮唱“我正在城楼观山景”为西皮慢板,乐队分“文场”(管弦乐)与“武场”(打击乐):文场以京胡为主奏,辅以京二胡、月琴、三弦、笛子;武场以板鼓为指挥,搭配大锣、小锣、铙钹,合称“场面”,急急风”表现紧张,“四击头”用于亮相,“长锤”则衔接动作,这些术语共同构建了京剧“声情并茂”的听觉世界。

经典剧目孕育了大量专属词语,成为京剧文化的重要标识,三国戏中,“空城计”(诸葛亮设空城计退敌)、“定军山”(黄忠斩夏侯渊)、“长坂坡”(赵云救阿斗)不仅是剧情,更衍生出“唱空城计”“长坂坡救主”等成语,水浒戏有“狮子楼”(武松杀西门庆)、“野猪林”(林冲遇险),杨家将戏有“穆柯寨”(穆桂英招亲)、“天门阵”(杨宗保破阵),才子佳人戏如《西厢记》的“拷红”(老夫人拷问红娘)、《牡丹亭》的“游园惊梦”,也因经典情节深入人心,特定剧目中的“绝活”更有专属术语,如《霸王别姬》的“剑舞”(虞姬舞剑)、《贵妃醉酒》的“卧鱼”(杨贵妃嗅花)、《锁麟囊》的“春秋亭”(赠囊场景),这些词语既是剧目标签,也是技艺传承的载体。

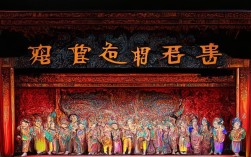

脸谱是京剧的“性格图谱”,其颜色与谱式皆有固定寓意,红色脸谱象征忠义赤诚,如关羽的红脸“丹凤眼、卧蚕眉”;白色脸谱代表奸诈多疑,如曹操的“白脸细眼”;黑色脸谱表示刚直勇猛,如张飞的“黑脸环眼”;蓝色脸谱暗示桀骜不驯,如窦尔敦的“蓝花脸”;金色脸谱多用于神佛,如如来佛的“金脸”,谱式上,“整脸”以单一颜色为主(如包拯的黑整脸),“三块瓦脸”突出眼、鼻、嘴三块区域(如典韦的黄三块瓦),“碎花脸”色彩斑斓(如《钟馗嫁妹》的钟馗),不同谱式对应不同性格特征,这些词语让观众“见脸识人”。

行话俗语则是京剧界的“江湖语言”,充满行业智慧。“压轴戏”指一场戏中倒数第二个重要剧目,“大轴戏”则是最后一个,通常安排最精彩的剧目;“票友”指业余戏曲爱好者,“下海”则指票友转为职业演员;“一棵菜”形容团队配合默契,如“这场戏演得真是一棵菜”;“响遏行云”形容唱腔高亢,“字正腔圆”强调吐字与行腔的规范;“走边”时演员需边唱边做特定身段,“起霸”则需边舞边喊“哇呀”,这些俗语既是行业交流的工具,也折射出京剧人对艺术的敬畏与默契。

FAQs

Q1:京剧中的“四功五法”具体指什么?演员如何训练这些基本功?

A:“四功五法”是京剧演员的核心技艺体系。“四功”即“唱、念、做、打”:唱指歌唱,需练习发声、气息与共鸣,如“喊嗓”“吊嗓”;念指念白,需分清韵白与京白的语调与节奏,通过“念白课”训练;做指表演,包括身段、表情,需练习“台步”“水袖功”“扇子功”等;打指武打,需练“把子功”(刀枪剑戟对练)与“毯子功”(翻扑跌打)。“五法”即“手、眼、身、法、步”:手练手势(如“兰花指”“剑指”),眼练眼神(如“定睛”“随睛”),身练身段(如“卧鱼”“鹞子翻身”),法练方法(如“起范儿”“尺寸”),步练台步(如“蹉步”“圆场”),演员需从小经过“科班”训练,每日练习“早功”(喊嗓、踢腿、下腰)与“晚功”(排戏、练把子),通常需数年才能掌握基本功。

Q2:京剧脸谱中不同颜色的含义是什么?能否举例说明?

A:京剧脸谱颜色是性格与身份的符号化表达,红色代表忠义勇猛,如关羽的红脸象征“义薄云天”;黑色表示刚直不阿,如包拯的黑脸象征“铁面无私”;白色暗示奸诈多疑,如曹操的白脸象征“挟天子以令诸侯”;蓝色寓意桀骜不驯,如窦尔敦的蓝脸象征“绿林好汉的勇猛”;黄色代表凶猛残暴,如典韦的黄脸象征“勇猛而鲁莽”;金色或银色多用于神佛或妖精,如如来佛的金脸象征“至高无上”,二郎神的银脸象征“法力高强”,绿色多表现草莽英雄(如程咬金),紫色多表现刚正沉稳(如徐延昭),这些颜色组合与谱式设计(如“整脸”“碎花脸”),共同构成京剧“观脸识人”的独特审美。