月亮,自古以来就是中国传统文化中承载情感与意象的重要符号,在戏曲艺术中更是无处不在的“舞台角色”,它既是场景的背景板,也是人物心境的镜子,更是戏剧情节的催化剂,而在众多与月亮相关的戏曲表达中,“月亮光光”这一朴素又鲜活的表述,尤具民间烟火气与艺术感染力,成为地方戏曲中一道独特的风景线。

在中国戏曲的舞台上,月亮的意象远不止于自然景物,它可以是《梁祝》中“十八相送”时,祝英台借月抒怀的含蓄:“过了一山又一山,前行到了凤凰山,凤凰山上百花开,缺少芍药共牡丹”,月光下的山峦与鲜花,暗喻着少女对爱情的憧憬;也可以是《白蛇传》里“断桥相会”时,西湖冷月映照着白素贞与许仙的悲欢,月光如水,却洗不尽人妖殊途的无奈;更可以是《窦娥冤》中“六月飞雪”的见证,当窦娥临刑前发出“地也,你不分好歹何为地!天也,你错勘贤愚枉做天”的呐喊时,天上的月光似乎也为之黯淡,成为冤屈的沉默旁观者,这些经典剧目中的月亮,往往被赋予文人化的雅致与悲剧性的深沉,而“月亮光光”则以其口语化的特质,将月亮从“高处不胜寒”的文人意象拉回人间烟火,成为民间戏曲中最亲切的“老熟人”。

“月亮光光”多见于地方小戏与民间剧种,其唱词质朴直白,却蕴含着最真挚的情感,以闽南歌仔戏(芗剧)为例,作为流传于福建南部、台湾地区的地方戏,歌仔戏的唱词常以闽南语方言入戏,“月亮光光”便是其高频出现的意象之一,在经典剧目《陈三五娘》中,陈三在潮州元宵灯会初见黄五娘,便有“月亮光光照楼台,五娘窗口绣花鞋”的唱段,这里的“月亮光光”没有丝毫清冷孤寂,反而带着节日的热闹与青春的悸动——月光照亮了元宵的灯火,也照亮了少女绣花鞋的巧手,更照亮了一见钟情的瞬间,同样,在歌仔戏《雪梅思君》中,雪梅月下独守空闺,唱“月亮光光挂半天,照见情郎在他乡”,简单的“光光”二字,既描绘了月色的明亮,更凸显了思妇望月盼归的焦灼,月光越亮,孤独感便越浓,这种反差让情感表达更具张力。

除了歌仔戏,“月亮光光”的身影也活跃在其他地方戏中,如江西采茶戏《补背褡》里,有“月亮光光照山岗,情哥情妹配成双”的唱词,月光下的山岗成了青年男女定情的天然幕布,充满了田园诗般的浪漫;湖北花鼓戏《站花墙》中,王美月月夜翻墙私会杨玉春,唱“月亮光光亮堂堂,照见情郎立门墙”,月光成了“帮凶”,也是“证人”,它照亮了少女的勇敢,也见证了爱情的炽热,这些剧目中的“月亮光光”,少了文人的含蓄,多了民间的直率;少了悲剧的沉重,多了生活的热气,它就像一位邻家大叔,用最朴实的语言,讲述着老百姓的喜怒哀乐。

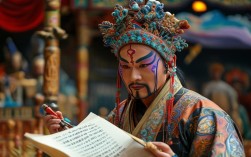

从艺术表现手法来看,“月亮光光”在戏曲中的运用,往往与音乐、身段、舞台美术紧密结合,形成独特的审美效果,在歌仔戏中,“七字调”“哭调”等曲牌的旋律,常与“月亮光光”的唱词相辅相成——欢快的“七字调”配上“月亮光光照花台”的唱词,旋律上扬,如月光倾泻般明亮;哀婉的“哭调”唱到“月亮光光冷清清”,节奏放缓,音调低沉,仿佛月光也染上了寒意,在身段上,演员常以“望月”“捧月”“拂袖望月”等动作配合唱词,如五娘唱“月亮光光照楼台”时,会轻抚窗棂,抬头望月,眼神中带着羞涩与期盼,让“月亮光光”不再是抽象的词,而是可感可知的画面,舞台美术方面,传统戏曲多用一桌二椅营造简约空间,而“月亮光光”的意象则通过灯光来呈现——暖黄色的灯光模拟月光,有时会在舞台后方悬挂白色纱幔,用投影画出月亮轮廓,营造出“月光如水水如天”的意境,让观众仿佛置身月夜之中。

随着时代的发展,地方戏曲的传承面临挑战,但“月亮光光”所承载的民间智慧与情感力量,依然在当代戏曲创新中焕发生机,近年来,一些年轻戏曲演员尝试将“月亮光光”的唱段与现代音乐元素融合,如用流行音乐的编曲方式重新演绎歌仔戏《陈三五娘》中的“月亮光光”唱段,既保留了闽南语的韵味,又增添了时尚感;在舞台呈现上,多媒体技术的运用让“月亮光光”更具视觉冲击力,例如在某新版采茶戏中,通过LED屏展现月亮从初升到西沉的变化,配合演员的表演,让观众直观感受到时间的流逝与情感的起伏,这些创新不是对传统的背离,而是对“月亮光光”这一意象的现代化解读,让古老的艺术与当代观众产生共鸣。

| 剧种 | 经典剧目 | “月亮光光”唱词示例 | 情感表达 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 闽南歌仔戏 | 《陈三五娘》 | “月亮光光照楼台,五娘窗口绣花鞋” | 初见倾慕、青春悸动 | 闽南语唱词,七字调轻快 |

| 江西采茶戏 | 《补背褡》 | “月亮光光照山岗,情哥情妹配成双” | 爱情甜蜜、田园浪漫 | 山歌风味,身段活泼 |

| 湖北花鼓戏 | 《站花墙》 | “月亮光光亮堂堂,照见情郎立门墙” | 思念焦灼、勇敢追爱 | 方言俚语,节奏明快 |

| 越剧 | 《红楼梦》 | “天上掉下个林妹妹,似一朵红云刚出岫”(虽无“光光”,但月夜葬花场景常配月光唱段) | 孤寂悲凉、身世飘零 | 婉转唱腔,水袖舞动 |

“月亮光光”之于戏曲,就像盐之于生活——看似平凡,却不可或缺,它用最简单的语言,承载了最复杂的情感;用最朴素的意象,勾勒出最动人的戏曲画面,从闽南的乡间小戏到江南的水乡舞台,从元宵的灯火阑珊到七夕的鹊桥相会,“月亮光光”始终照亮着戏曲艺术的道路,也照亮着一代代观众对美好生活的向往,在未来的传承与创新中,这份来自民间的“月光”,必将继续温暖人心,照亮戏曲艺术的新征程。

FAQs

-

问:“月亮光光”在戏曲唱词中为何常出现?它有哪些象征意义?

答:“月亮光光”作为口语化的表达,贴近民间生活,既描绘月色皎洁,又常象征团圆、思念或孤寂,在戏曲中,它既是场景铺垫,也是人物情感的载体——月圆时表相聚之喜(如《补背褡》中“情哥情妹配成双”),月缺或冷月时诉离别之苦(如《雪梅思君》中“冷清清”),月光越亮,越反衬出人物内心的浓烈情感,让观众通过具象的月光感受抽象的心境。

-

问:现代戏曲如何在保留传统“月亮光光”意象的同时吸引年轻观众?

答:现代戏曲可通过创新舞台呈现与内容改编实现“老树新枝”,利用多媒体技术(如LED动态月亮、沉浸式灯光)让“月亮光光”更具视觉冲击力,例如新版歌仔戏用投影展现月升月落,配合演员身段,增强代入感;在保留传统唱段核心意象的基础上,融入现代音乐元素(如流行编曲、电子音效)或改编唱词,用年轻观众熟悉的语言重构故事,如将“月亮光光”与都市情感主题结合,让传统意象与当代生活产生共鸣,吸引年轻群体关注戏曲文化。