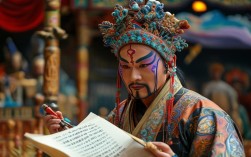

戏曲舞台上的小妖怪造型,是传统戏曲美术体系中充满民间智慧与奇幻色彩的分支,它们不同于大妖的威严磅礴,也异于主角的精致考究,而是以小巧灵动、夸张变形为特点,通过脸谱、服饰、道具的巧妙组合,在方寸舞台间勾勒出光怪陆离的妖世界,既承担着推动剧情、烘托气氛的功能,也承载着民间对“妖”这一形象的文化想象。

脸谱:妖气的“表情包”

脸谱是小妖怪造型的灵魂,其设计核心在于“妖气”的视觉化表达,与大妖脸谱追求对称工整、色彩象征不同,小妖怪的脸谱更强调“怪”与“趣”,通过色彩、纹样的非理性组合,凸显其非人特质。

色彩上,小妖怪脸谱多避开正色,偏爱高饱和度、强对比的“跳色”,如青绿色(象征阴毒、尸气)、紫褐色(代表诡诈、邪气)、银灰色(暗示阴森、鬼气),或以红黑为主色,但故意打破常规,让色块呈泼溅状、扭曲状,而非京剧脸谱的“整脸”“三块瓦”,白蛇传》中“小青”的跟班小妖,常以青绿为底,额头用黑色画歪斜的“王”字(模仿老虎纹,但故意写反),眼窝周围涂白,突出“吊睛白额”的兽相,嘴角下拉画锯齿纹,似笑非笑,透出蠢蠢欲动的邪气。

纹样则取材于自然与怪诞的结合,既有动物特征的简化(如兔耳、猪鼻、蛇鳞),也有超现实的几何图案(如螺旋纹、闪电纹),川剧“变脸”中的小妖脸谱,甚至能在一次表演中通过“扯脸”切换多张脸谱——从青面獠牙到獐头鼠目,再到血盆大口,配合动作的夸张,强化其“变幻莫测”的妖性,小丑类小妖怪(如《闹天宫》中的“土地公”式小妖)则会在脸谱中加入喜剧元素:鼻梁画白豆腐块,额头画一只歪斜的“独眼”,或用油彩在脸颊画三撇“胡须”,让“妖”与“丑”融合,削弱恐怖感,增添滑稽意味。

服饰:从“兽皮”到“戏服”的变形记

小妖怪的服饰是其“非人”属性的另一重要载体,设计上兼顾“妖性”与“身份”,材质、款式、纹样均服务于角色定位。

群演小妖的服饰多取材于民间劳动者的“短打”,但通过材质与色彩的改造实现“妖化”,例如京剧《大闹天宫》中的“七星妖”,身着黑色布质短打,裤腿扎紧,腰间系红布带,但衣领、袖口故意用毛边布料,模仿“兽毛”质感;肩部披挂几缕彩色布条,象征“妖气缠绕”;背部或胸口缝缝补补,打着歪歪扭扭的补丁,暗示其“乌合之众”的底层身份,这类服饰成本低、易穿脱,适合群演快速变换队形,同时通过“粗糙感”与人类服饰的“规整感”形成对比。

有特定功能的小妖(如引路妖、探子妖),服饰则更具象征性,昆曲《牡丹亭·冥判》中的“小鬼”造型,头戴纸扎的“牛头”“马面”面具(简化版,仅突出犄角或獠牙),身着红黑相间的“鬼衣”——衣摆处剪成锯齿状,走动时如火焰摇曳;手持“哭丧棒”(顶端画骷髅)或“勾魂索”(麻绳涂白),通过道具强化其“勾魂摄魄”的职能,而“花妖草怪”类小妖(如《西厢记》中的“花神”跟班),则借鉴戏曲旦角的服饰元素,但简化纹样:穿淡绿、粉红的袄裙,裙摆绣简化的牡丹、藤蔓纹,不戴凤冠,仅以野花、草环束发,既显“妖艳”,又区别于人类女子的端庄。

材质上,小妖怪服饰多用棉布、麻布等廉价面料,偶用绸缎但故意做旧(如打蜡、染色),避免“精致”,反而通过“破败”“怪诞”强化其“异类”感,聊斋》改编的《画皮》中小妖,身着褪色的红嫁衣,衣襟撕裂,露出内里破旧的里衣,袖口沾满“血迹”(红布条),既暗示其“害人”本性,又通过“嫁衣”与“破败”的冲突制造视觉冲击。

道具与动作:“小”角色的“大”表现

小妖怪的体型通常较小(演员多为武丑、娃娃生行当),道具与动作设计需突出“小巧灵活”,以弥补体型上的“弱势”,强化其“狡黠”“机敏”或“凶残”。

道具多为“轻便型”,且与功能强相关:战斗类小妖手持“钢叉”(简化版,无尖刃,仅作摆设)、“狼牙棒”(泡沫材质,外包布);探子类小妖手持“令旗”(小号,颜色鲜艳)或“响铃”(走动时发出声响,提示“妖气临近”);喜剧类小妖则持“痒痒挠”“扫帚”等日常物品,但用法夸张——如用扫帚当“金箍棒”耍,或用痒痒挠挠同伴的“咯吱窝”,通过道具的“错位使用”制造笑点。

动作上,小妖怪的表演程式更自由,融合武丑的“矮子步”“翻跟头”,武术的“窜蹦跳跃”,以及动物模仿,鼠妖”的动作会缩肩弓背,双手作“爪”状,快速蹿跳,眼神滴溜乱转;“蜘蛛精”则模仿蜘蛛的“八足”,用四肢加道具(如长绸)的摆动表现“爬行”;“鱼妖”的动作则如鱼游弋,身体左右摇摆,手指并拢作“鳍”状,这些动作既符合其“原型”特征,又通过夸张的幅度(如连续翻三个跟头,落地时故意摔跤)增强舞台表现力,让观众在“眼花缭乱”中感受其“妖性”。

不同剧种中的小妖怪造型差异

中国戏曲剧种众多,小妖怪造型也因地域文化、表演风格的差异呈现出多样性。

| 剧种 | 脸谱特点 | 服饰特点 | 代表剧目/角色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 色彩浓烈,纹样夸张(如“歪嘴斜眼”) | 布质短打,毛边装饰,强调“破败感” | 《大闹天宫》七星妖、《白蛇传》小青跟班 |

| 川剧 | 变脸频繁,纹样怪诞(如“螺旋纹”) | 面具与脸谱结合,服饰多“鬼衣”式 | 《目连救母》小鬼、《白蛇传》蟹将 |

| 昆曲 | 色彩淡雅,纹样写意(如“云纹”) | 借鉴旦角服饰,简化纹样,突出“妖艳” | 《牡丹亭》花妖、《西游记》兔精 |

| 越剧 | 脸谱小巧,线条柔和(如“柳叶眉”) | 丝绸面料,色彩粉嫩,多“裙袄”式 | 《追鱼》鲤鱼精跟班、《劈山救母》石猴 |

例如川剧的“变脸小妖”,能在表演中通过“扯脸”瞬间切换三四种脸谱,配合“吐火”绝活,将小妖的“妖术”具象化;越剧的小妖则因女性演员居多,造型更偏“柔美”——穿粉色、湖绿的袄裙,发间插绢花,动作以“碎步”“水袖功”为主,虽是妖却无戾气,反而透着几分“天真烂漫”,符合越剧“才子佳人”的整体风格。

小妖怪造型的文化密码

小妖怪造型看似“随意”,实则蕴含着民间对“妖”的复杂认知:它们是“恶”的具象化(如青面獠牙、凶神恶煞),也是“弱”的象征(如破败服饰、笨拙动作);是“异类”的代表(如非人脸谱、怪诞服饰),也是“人性”的投射(如喜剧小妖的滑稽、花妖的痴情),通过将“妖”的“非人”与“人性”结合,小妖怪造型既满足了观众对“奇幻”的想象,也暗含了民间“善恶有报”“妖由人兴”的朴素价值观——正如《西游记》中的小妖,虽为妖魔,却常因“太上老君的童子”“文殊的青狮”等身份背景,让观众在“笑骂”中反思“权力”与“善恶”的关系。

相关问答FAQs

Q1:戏曲小妖怪的脸谱设计有什么规律?是否所有小妖的脸谱都一样?

A:小妖怪脸谱的设计规律可概括为“三随”:随“原型”(动物、植物特征,如兔妖有长耳纹)、随“性格”(凶恶用浓色,滑稽用丑纹)、随“功能”(战斗类用“煞气色”,引路类用“跳脱色”),并非所有小妖脸谱都一样,白蛇传》中的“蟹将”脸谱以蟹壳的青褐色为底,画“蟹钳”纹于眉骨;“蛙精”则画“鼓腮”纹于脸颊,且眼睛突出,均与其原型特征强相关,喜剧小妖还会在脸谱中加入“豆腐块”“歪胡子”等丑角元素,与严肃小妖形成区分。

Q2:为什么戏曲小妖怪的服饰多为“破旧”风格?是否因为经费不足?

A:小妖怪服饰“破旧”并非单纯因经费不足,而是艺术设计的主动选择。“破旧”能直观体现其“非人”与“底层”属性——与人类角色的绫罗绸缎相比,破布、麻衣、毛边等设计强化了“妖”的“异类感”;“破旧”与“妖气”形成视觉冲突,如《画皮》中女妖的红嫁衣虽鲜艳,却撕裂、沾血,既暗示其“害人”本质,又通过“破败”反衬其“妖艳”的诡异感,民间戏班因经费有限,确实常利用旧衣改造,但这一限制反而催生了“以破为美”的造型智慧,成为小妖怪造型的独特标签。