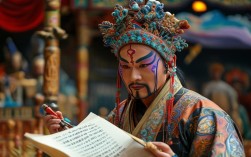

戏曲,作为中华优秀传统文化的瑰宝,从来不只是舞台上的唱念做打,更是民族精神的生动载体,从勾栏瓦舍的市井喧嚣到国家大剧院的雅座高台,戏曲始终以“凌云志”为魂,在方寸舞台间演绎着家国情怀、英雄气概与生命韧性的壮阔史诗,这种“凌云志”,是“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”的决绝,是“生当作人杰,死亦为鬼雄”的豪迈,更是“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的坚守,穿越千年时光,依旧在当代舞台上熠熠生辉。

传统经典中的凌云志:英雄史诗的舞台回响

传统戏曲的剧目库,恰是一部浓缩的中华民族精神史。“凌云志”在经典中,常以英雄群像为载体,将个人命运与家国兴衰熔铸为震撼人心的舞台叙事,以京剧为例,“三国戏”与“杨家将戏”堪称凌云志的两大高峰:《定军山》里,老黄忠凭“人不老,志不减”的豪情,刀劈夏侯渊,一战定江山,那“这一封书信来得巧,天助黄成功劳”的唱腔,唱尽老将不服输的壮志;《穆桂英挂帅》中,年过五旬的穆桂英以“我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵”的担当,挂帅出征,佘太君亲自挑灯,杨家将满门忠烈,舞台上的穆桂英英姿飒爽,旌旗所指,是“保家卫国”的凌云之志。

地方戏中,这种精神同样炽热,豫剧《花木兰》中,“刘大哥讲话理太偏”的激昂,道出“谁说女子不如男”的呐喊,花木兰替父从军的十二年,是女性打破桎梏、以行动诠释“凌云志”的典范;越剧《梁祝》的“化蝶”,看似柔美,实则暗含对封建礼教的凌厉反抗,祝英台“生不同衾死同穴”的决绝,是爱情与自由意志的凌云之志,这些经典角色,以血肉之躯在舞台上撑起“凌云志”的精神穹顶,让每个时代的观众都能从他们的命运中,照见自己心中的英雄气。

以下为部分传统经典剧目中“凌云志”的体现:

| 剧目 | 角色 | 核心精神 | 经典唱段/台词 |

|---|---|---|---|

| 《定军山》 | 黄忠 | 老当益壮,报国无疆 | “这一封书信来得巧,天助黄成功劳” |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 巾帼担当,保家卫国 | “我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵” |

| 《花木兰》 | 花木兰 | 忠孝两全,打破性别桎梏 | “刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲” |

| 《赵氏孤儿》 | 程婴 | 舍生取义,坚守正义 | “为救孤儿舍亲儿,留得清白在人间” |

现代演绎中的凌云志:时代精神的创新表达

当传统“凌云志”遇上当代语境,戏曲舞台焕发出新的生命力,近年来,新编戏曲不断涌现,将“凌云志”从古代英雄的专利,拓展为当代普通人奋斗群像的写照,让精神内核与时代同频共振。

京剧《红灯记》中,李玉和“临行喝妈一碗酒,浑身是胆雄赳赳”的唱段,是革命年代“凌云志”的铿锵注脚;现代京剧《华子良》里,疯癫掩护的华子良以“越狱”的智勇,诠释了信仰的力量;越剧《新龙门客栈》则将武侠精神融入戏曲,金镶玉“快意恩仇,江湖自在”的洒脱,是新时代女性独立意识的凌云之志。

更令人振奋的是,戏曲开始关注平凡人的“凌云志”,沪剧《敦煌女儿》以樊锦诗为原型,展现她“舍半生给茫茫大漠”的坚守,那句“我躺下是敦煌,醒来还是敦煌”,是文化传承者的凌云之志;河南曲剧《焦裕禄》中,“县委书记的榜样”在盐碱地上种泡桐,把“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的赤诚,化为舞台上的热泪与掌声,这些作品证明,“凌云志”不必惊天动地,它可以是科研工作者的日夜攻关,是扶贫干部的山路跋涉,是每个普通人在岗位上的全力以赴——戏曲舞台,正在成为时代精神的“扩音器”。

传承与新生:让凌云志照进当代人心

戏曲的“凌云志”,从来不是束之高阁的古董,而是流动在当代人血脉中的精神基因,为了让这份精神“活”起来,戏曲人从未停止探索:从“戏曲进校园”让孩子们在《三岔口》的翻打中感受侠义精神,到短视频平台上的“95后戏曲演员”用流行曲风演绎经典唱段,吸引百万年轻粉丝;从沉浸式戏曲《惊梦》让观众“入戏”体验明代文人的家国情怀,到AI技术复原梅兰芳的舞台扮相,让“四大名旦”的“凌云志”跨越时空对话。

当00后观众在《只此青绿》的舞姿中读懂《千里江山图》的壮志,当抖音用户为“豫剧小皇后”陈雪琴的《穆桂英挂帅》热血打call,我们看到:戏曲的“凌云志”,正在以更年轻、更鲜活的方式,走进当代人的生活,它不再是“老古董”,而是年轻人表达文化自信的“新语言”——舞台上的每一次亮相,唱腔里的每一次起落,都是对“何以中国”的生动回答,都是对“志存高远”的当代诠释。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的“凌云志”是否只体现在英雄人物身上?

A1:并非如此。“凌云志”的核心是“超越自我、追求卓越”的精神,既可以是岳飞“精忠报国”的家国大义,也可以是《锁麟囊》中薛湘历经磨难后“富不易妻”的善良坚守;可以是《天仙配》里七仙女“愿作比翼鸟”的爱情勇气,也可以是当代戏曲人“守正创新”的文化担当,它无关身份高低,而在于是否拥有一份向上向善、突破自我的精神力量。

Q2:如何通过戏曲让青少年更好地理解和传承“凌云志”?

A2:可以从三方面入手:一是“内容转化”,将传统剧目中的“凌云志”与青少年熟悉的价值观结合,比如用《花木兰》讲女性力量,用《哪吒》讲“我命由我不由天”;二是“形式创新”,用动漫、游戏、沉浸式体验等青少年喜闻乐见的形式呈现戏曲,比如开发戏曲主题的剧本杀、短视频短剧;三是“实践参与”,通过校园戏曲社团、戏曲工作坊,让青少年亲身学唱段、扮角色,在体验中感受“凌云志”的温度,让精神传承从“旁观”变为“融入”。