在民国初年的江南小镇,青瓦白墙的深宅大院里,一片片桔林在微风中摇曳,金黄的果实压弯了枝头,也掩藏着一段被时代与家族裹挟的爱恨纠葛,戏曲版《桔子红了》上集,便以越剧的婉转唱腔与细腻身段,将李碧华笔下那个关于命运、抗争与隐忍的故事,铺陈在舞台之上,让观众在咿呀的曲调中,窥见旧时女性的悲欢与挣扎。

时代与家族:桔林深处的枷锁

故事发生在清末民初,江南望族“容家”因经营桔园富甲一方,当家大妈(由越剧老旦演员饰演,嗓音苍劲中带着不容置喙的威严)早年丧夫,独自支撑起家族产业,却也因孤独与掌控欲,将家族命运牢牢攥在手中,她为病弱的大少爷(越剧小生扮相,唱腔清润却透着忧郁)娶了三房姨太太,却始终未能诞下一子,于是将目光投向了远房亲戚家的姑娘秀禾——一个在贫苦中长大的温婉女子,因“命好”被大妈选中,成了“填房”的工具。

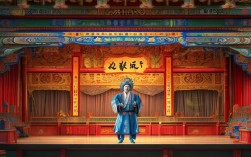

上集开篇,舞台以写意布景勾勒出容家的轮廓:高耸的马头墙、挂着“积善堂”匾额的正厅,背景是层叠的桔林,金黄的灯光透过纱幕洒下,既象征家族的“富贵”,也暗示着被果实压弯的枝条般沉重的人生,秀禾初入容家时,一身素色布衣,与姨太太们的绫罗绸缎形成鲜明对比,她低眉顺眼地跟在大妈身后,每一步都走得小心翼翼,水袖轻颤间,藏着对未知的惶恐与不甘。

人物登场:命运的棋子与觉醒的萌芽

秀禾:作为全剧的核心人物,秀禾的形象在越剧的“唱念做打”中被层层刻画,她的唱腔以“尺调腔”为主,婉转如流水,却在转折处带着一丝不易察觉的颤抖,例如初见大少爷时,她唱道:“一入深门似海深,桔香满院锁春心——春心未许东风问,只恐寒霜侵罗衾。”唱词中既有对陌生环境的疏离,也暗含对“填房”身份的清醒认知,她的一举一动都带着旧式女子的拘谨:为大妈奉茶时,双手微微颤抖;独自在院中看桔林时,眼神中流露对自由的向往,却又很快被压抑下去。

大少爷:他自幼体弱,被大妈以“养病”为由禁锢在深院,看似是家族的“继承人”,实则是大妈掌控权力的棋子,他与秀禾的初次相遇并无影视版中的炽热,而是带着文人式的克制与疏离,越剧演员通过“折扇半开”的身段,表现他内心的矛盾:既对秀禾生出怜惜,又深知自己无力反抗母亲的权威,他唱道:“桔红年年照旧院,深门锁我少年身——欲言又止心辗转,空有诗书难济人。”唱腔中透着无力感,也暗示了他后续在秀禾与母亲之间的艰难抉择。

大妈:作为封建家族的象征,她的形象在越剧中被塑造得极具压迫感,老旦演员的“膛音”洪亮,念白字字铿锵,走台步时步伐稳健,手中的佛珠拨得噼啪作响,尽显威严,她对秀禾的“关怀”实则是对“生育工具”的掌控:送她名贵首饰,却强调“容家的少奶奶不是随便什么人都能当的”;为她请来嬷嬷教规矩,眼神中却满是审视与警告,她唱道:“桔树需肥方结果,女人需夫立家门——秀禾啊,你既进了容家的门,就得容下容家的规矩!”唱词直白而冷酷,将封建礼教对女性的物质暴露无遗。

冲突初显:桔香中的暗涌

上集的核心冲突围绕“秀禾的适应”与“家族的规训”展开,容家二姨太(花旦扮相,唱腔娇媚)对秀禾的“外来者”身份充满敌意,多次在言语中试探:“秀禾妹妹年纪小,不知道咱们容家的规矩深,可别犯了错,让大妈生气。”三姨太(彩旦扮相,插科打诨)则看似圆滑,实则暗藏机锋,提醒秀禾:“在这儿啊,会哭的孩子才有糖吃,可也不能哭得太厉害,惹恼了大妈,可是要吃不了兜着走的。”

秀禾的隐忍与反抗在一场“学规矩”的戏中达到高潮,嬷嬷教她行走时需“步履轻移,裙摆不动”,吃饭时需“小口细嚼,不能出声”,她一一照做,却在嬷嬷离开后,偷偷将桌上的桔子掰开,汁水沾湿了指尖,这一细节被大少爷看在眼里,他递给她一方手帕,低声道:“这里的桔子,看着红,吃起来却酸。”秀禾抬头看他,眼中第一次有了情绪的波动——这片刻的温情,成了她在深宅中唯一的慰藉,也让她开始思考:自己是否甘心做一颗任人摆布的“桔子”?

戏曲元素的融入:舞台上的诗意与张力

戏曲版《桔子红了》在保留原作精髓的同时,充分运用了越剧的艺术特色,舞台设计上,以“桔林”作为核心意象:通过纱幕投影展现桔林的四季变化,金黄的果实既是背景,也隐喻着秀禾被“催熟”的命运;灯光以暖黄为主色调,却在秀禾独处时转为冷蓝,暗示她内心的孤独与挣扎。

唱腔设计上,不同角色有鲜明的风格:秀禾的唱腔以“清板”为主,细腻如私语,表现她的隐忍与敏感;大少爷的唱腔融入“弦下腔”,低沉中带着忧郁,表现他的无奈与挣扎;大妈的唱腔则多用“正调腔”,高亢有力,彰显她的权威与冷酷,身段方面,秀禾的水袖运用尤为讲究:初入容家时,水袖始终拢在身前,表现她的拘谨;与大妈对峙时,水袖微微外翻,隐含反抗;独看桔林时,水袖轻扬,似想触碰远方的自由。

上集结尾:悬念初生

上集结尾处,大妈宣布秀禾“已准备好侍奉大少爷”,并择日“圆房”,秀禾站在厅中,低着头,双手紧紧攥着衣角,指节发白,大少爷站在一旁,欲言又止,最终只是长叹一声,舞台灯光逐渐暗下,只留一束光打在秀禾身上,她缓缓抬头,眼神中第一次有了决绝——不是对命运的顺从,而是对反抗的酝酿,桔林在背景中随风摇曳,金黄的果实仿佛在诉说:这个深宅大院里的故事,才刚刚开始。

相关问答FAQs

Q1:戏曲版《桔子红了》为何选择越剧而非其他剧种?

A1:越剧发源于浙江,以其“抒情性强、擅长表现才子佳人题材”著称,唱腔婉转优美,表演细腻传神,非常适合演绎《桔子红了》中江南小镇的婉约氛围与女性内心的细腻情感,越剧的女性角色(尤其是闺门旦、青衣)塑造经验丰富,能够精准刻画秀禾从温顺到觉醒的性格转变,而老旦、小生行当的成熟表现力,也能充分展现大妈的封建权威与大少爷的矛盾挣扎,因此选择越剧能最大化呈现故事的艺术感染力。

Q2:戏曲版如何通过舞台设计表现“桔子”的象征意义?

A2:“桔子”在戏曲版中不仅是背景元素,更是核心象征符号,舞台通过以下方式强化其寓意:①灯光:桔林场景采用暖黄灯光,象征容家的“富贵”与对秀禾的“催熟”;②道具:秀禾手中的桔子从“青涩”到“金黄”,暗示她被逼着“成熟”为生育工具;③布景:桔林的纱幕投影随剧情变化,从“繁茂”到“被风吹落”,隐喻家族的衰败与人物命运的飘零;④唱词:秀禾在唱段中将“桔子”比作自己:“桔红年年照旧院,我似桔子挂枝头——有人摘来有人尝,何日能得自由身?”直接点明“桔子”作为被物化个体的象征意义。