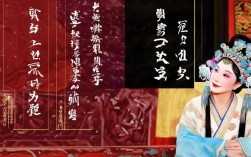

戏曲《陈州粜米》(又称《二下陈州》)是中国传统戏曲中的经典剧目,尤以京剧、豫剧等剧种演出为盛,取材于元杂剧《陈州粜米》,讲述了北宋年间包拯奉旨二次前往陈州查赈惩奸的故事,深刻反映了封建社会的吏治矛盾与民本思想。

剧情缘起陈州大旱,颗粒无收,朝廷派刘衙内之子小撇古(一作“小衙内”)和女婿杨金吾前往陈州开仓粜米,二人却勾结地方劣绅,抬高米价、克扣米粮,甚至用加斗小秤盘剥百姓,还纵容恶奴打死告状的老农张别古之子,包拯首次陈州查赈时,因刘衙内从中作梗,未能彻查,遂奉旨二次前往,乔装私访的包拯查清实情,不畏权贵,以“先斩后奏”之智,将小撇古、杨金吾正法,开仓放粮,为民伸冤。

主要人物表

| 人物 | 行当 | 角色特点 |

|---|---|---|

| 包拯 | 净(铜锤花脸) | 铁面无私,刚正不阿,智慧沉稳 |

| 小撇古 | 丑 | 纨绔子弟,嚣张跋扈,贪婪残暴 |

| 刘衙内 | 净(架子花脸) | 奸臣,包庇亲属,玩弄权术 |

| 张别古 | 老生 | 老农,善良刚直,为子伸冤 |

剧中包拯的形象尤为鲜明,其“黑脸”象征铁面无私,“铜锏”代表法度威严,经典唱段“忽听的家院一声禀”展现了其查赈时的果断与悲悯;而小撇古的插科打诨与恶行形成强烈反差,凸显了奸佞之徒的可憎,张别古“我告你个狗奸臣”的控诉,则道尽了底层百姓的苦难与反抗。

在艺术表现上,《陈州粜米》融合了唱、念、做、打等元素:包拯的唱腔以京剧的“二黄”“西皮”为主,苍劲有力,抒发其为民请命的赤诚;丑角的表演夸张幽默,反衬出社会现实的荒诞;剧中“借斗”“打板子”等身段设计,生动再现了盘剥百姓的场景,极具戏剧张力,其剧本结构紧凑,冲突集中,从灾情、盘剥到告状、查案、惩奸,环环相扣,既有对腐败吏治的鞭挞,也蕴含着“民为邦本”的朴素思想。

作为传统戏曲的代表作,《陈州粜米》历经数百年流传,不仅塑造了包拯“青天”形象的又一经典,更成为观照社会现实的镜鉴,不同剧种的改编赋予其地域特色:豫剧版本唱腔高亢,突出了中原百姓的刚烈;京剧版本则更注重程式化表演,凸显包拯的威严与智慧,至今,该剧仍活跃在戏曲舞台,其“惩恶扬善”的主题依然引发观众共鸣。

FAQs

Q:《陈州粜米》中“二下陈州”指的是什么?

A:“二下陈州”指包拯两次前往陈州,第一次是朝廷初次派官员放粮,但因刘衙内等人阻挠,包拯未能深入调查;第二次是灾情加剧、民怨沸腾,包拯奉旨专程前往,最终查清真相、惩治贪官,故称“二下”。

Q:为什么说《陈州粜米》中的包拯形象更具现实意义?

A:与传统“神化”包拯的剧目不同,《陈州粜米》中的包拯面临权贵掣肘(如刘衙内求情),需以智慧和勇气破局,其“先斩后奏”之举既体现对法度的坚守,也反映了对民意的尊重,这种“在制度困境中为民请命”的形象,更具现实批判性和人文关怀。