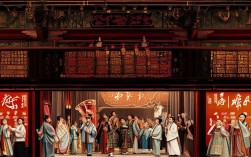

河南豫剧小红袍连本剧是豫剧传统剧目中极具代表性的长篇连台本戏,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和浓郁的乡土气息,成为中原地区观众耳熟能详的经典,该剧取材于北宋年间包公案相关传说,以“狸猫换太子”为核心框架,融合宫廷斗争、民间疾苦、侠义情怀等元素,通过多本连续演出,展现了一幅跨越数十年的社会画卷,深刻体现了豫剧“俗中见雅、悲喜交融”的艺术特色。

跨越时空的忠奸博弈

小红袍连本剧的故事背景设定在北宋仁宗时期,围绕李妃、郭槐、包拯、郭海寿等核心人物展开,剧情始于宫廷秘闻:李妃受宠怀孕,郭槐(刘妃心腹)为争宠,与刘妃合谋用剥皮狸猫替换李妃所生皇子,诬陷李妃产下妖孽,李妃因此被打入冷宫,后郭槐为灭口,火烧冷宫,李妃在忠仆陈琳和宫女寇珠的帮助下,逃出宫外,流落民间,多年后,李妃收留的孤儿郭海寿长大成人,得中状元,在包拯的暗中协助下,通过“小红袍”(李妃当年留下的信物,如绣袍或血书)与亲生母子相认,包拯查明“狸猫换太子”冤案,严惩郭槐,李妃母子团聚,奸佞伏法,正义得以伸张。

连本剧的结构以“冤案发生—流落民间—身份揭晓—沉冤昭雪”为主线,分本演出时既独立成篇又环环相扣,例如早期本子侧重宫廷阴谋与李妃受难,中期转向民间生活与郭海寿的成长,后期则聚焦包公断案与家庭团圆,通过“草蛇灰线,伏脉千里”的叙事,让观众在连续追剧中感受命运的无常与正义的力量。

主要人物:善恶交织的众生相

剧中人物形象立体丰满,既有脸谱化的忠奸对立,也有充满人性复杂度的立体角色:

- 包拯:作为“铁面无私”的化身,剧中不仅展现其断案如智的智慧,更突出其“为民请命”的担当,从最初察觉疑点到最终主持公道,包拯的每一步都推动着剧情走向高潮,其唱腔中的“黑头”风格(如豫东调的苍劲高亢)成为塑造人物的关键。

- 李妃:从受宠的贵妃到落难的民间妇人,李妃的命运充满悲剧色彩,她隐忍坚韧,在流落民间后仍心怀善念,收养郭海寿;面对冤屈时又刚烈不屈,最终凭借信物与儿子相认,体现了“母爱伟大”与“正义不灭”的主题。

- 郭槐:作为反派核心,郭阴险狡诈、趋炎附势,他既是宫廷权谋的执行者,也是悲剧的制造者,其结局(如被包公铡死)满足了观众“善恶有报”的心理期待。

- 郭海寿:连接宫廷与民间的关键人物,他从一个懵懂书生到状元郎,再到为母平反的孝子,成长弧光鲜明,他的身份揭晓过程充满戏剧性,如通过“小红袍”认亲的桥段,成为全剧最动人的情感爆发点。

分本剧情结构:悬念迭起的连台好戏

小红袍连本剧通常分为8-12本,每本聚焦特定情节冲突,通过“悬念设置—矛盾升级—高潮解决”的节奏吸引观众,以下为典型分本剧情概要:

| 本数 | 关键情节 | |

|---|---|---|

| 第一本 | 《郭槐定计》 | 刘妃、郭槐谋划“狸猫换太子”,陷害李妃,李妃被打入冷宫。 |

| 第二本 | 《火烧冷宫》 | 郭槐为灭口,火烧冷宫,陈琳、寇珠冒死救出李妃,李妃携小红袍逃至民间。 |

| 第三本 | 《李妃落难》 | 李妃流落破庙,以纺织为生,收留孤儿郭海寿,视如己出。 |

| 第四本 | 《寇珠托梦》 | 宫女寇珠冤魂托梦包拯,暗示案件真相,包拯开始调查。 |

| 第五本 | 《陈琳献宝》 | 内侍陈琳暗中保留“狸猫”证据,向包拯献出,案件出现转机。 |

| 第六本 | 《郭海寿寻亲》 | 郭海寿中状元后,身世成谜,包拯以“小红袍”为线索,引导其寻找生母。 |

| 第七本 | 母子相认 |

郭海寿与李妃通过小红袍相认,得知宫廷秘闻,决心为母平反。 |

| 第八本 | 《铡郭槐》 | 包拯设“铡美案”类似的“铡郭槐”公堂,严惩真凶,李妃母子团圆,冤案昭雪。 |

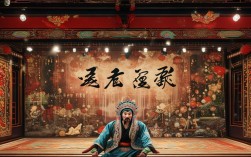

艺术特色:豫剧“俗文化”的集大成者

小红袍连本剧之所以能历久弥新,离不开其对豫剧艺术特色的极致发挥:

- 唱腔设计:融合豫东调的激昂与豫西调的委婉,如李妃落难时的“慢板”唱段(“破庙寒风吹孤灯灭”)凄楚悲凉,包公断案时的“二八板”铿锵有力,郭海寿寻亲时的“流水板”则充满急切与期待,不同板式的运用精准烘托人物情绪。

- 表演程式:既有“甩发”“跪步”等传统程式化动作(如李妃受难时的跪步表现痛苦),也有贴近生活的写实表演(如民间纺织、市井对话),文武场结合紧密,武戏(如郭槐爪牙的追杀场面)火爆热闹,文戏(如母子相认)则细腻动人。

- 语言风格:以河南方言为基础,唱词念白通俗易懂,如“中”“恁”“咋”等方言词汇的运用,增强了地域亲和力;同时融入民间俗语、谚语(如“善有善报,恶有恶报”),使故事更贴近大众生活。

文化影响:从民间舞台到集体记忆

作为豫剧连本戏的代表作,小红袍不仅是一部戏曲作品,更是中原文化的“活化石”,它在乡村庙会、城市戏院常年上演,成为几代观众的集体记忆:通过“忠奸斗争”“善恶有报”的主题,传递了朴素的价值观,契合民间对正义的向往;其“连本”形式适应了传统节庆的“连续性娱乐需求”,如河南农村“赶庙会”时常连演数日,成为重要的社交文化活动,小红袍的故事还被改编为电视剧、连环画等多种艺术形式,其影响力远超戏曲舞台,成为中原文化向外传播的重要载体。

相关问答FAQs

Q1:小红袍连本剧与传统单本包公戏(如《铡美案》)的主要区别是什么?

A1:区别主要体现在三方面:一是叙事结构,传统单本包公戏聚焦单一案件(如陈世美负义),情节紧凑、独立成章;而小红袍是连本戏,时间跨度长(从宫廷阴谋到主角成年)、人物关系复杂(涉及李妃、郭海寿两代人的命运),需多本连续呈现,二是主题侧重,单本戏突出“包公断案”的智慧与威严;连本戏则更强调“家庭伦理”与“命运沉浮”,如李妃的母爱、郭海寿的孝义,情感浓度更高,三是艺术表现,连本戏因篇幅长,可容纳更多生活化场景(如民间纺织、市井生活)和支线情节(如寇珠托梦、陈琳献宝),使故事更丰满立体。

Q2:剧中的“小红袍”有何象征意义?为何成为核心信物?

A2:“小红袍”在剧中不仅是认亲的信物,更是多重象征的载体:它象征“身份与血缘”,如李妃的嫁衣或血书,是证明郭海寿身世的唯一凭证,连接着宫廷与民间的两个时空;象征“正义与希望”,李妃携小红袍逃亡,保留的是对冤屈的记忆,而郭海寿凭小红袍寻亲,则是对正义的追寻;象征“文化传承”,小红袍作为实物载体,承载着“善恶有报”“母爱伟大”等传统价值观,通过剧情传递给观众,成为豫剧文化精神的具象化符号,其成为核心信物,正是因为它集中了“血缘”“正义”“情感”三大要素,符合连本戏“以小见大”的叙事逻辑。