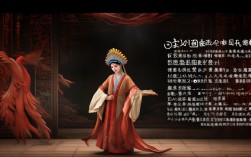

李佩红作为当代程派京剧艺术的杰出代表,以其深厚的唱功、细腻的表演和对传统剧目的创新诠释,在京剧舞台上留下了浓墨重彩的一笔,由她担纲主演的《荒山泪》,不仅是程派经典剧目的传承之作,更是一次融入当代审美视角的艺术再创造,将这出充满悲剧力量的京剧呈现给新时代观众。

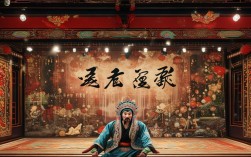

《荒山泪》取材于河南梆子《老洋学》,讲述了明末,河南农民张慧珠一家因不堪忍受官府苛捐杂税的盘剥,丈夫被逼充军,儿子被抓壮丁,最终在荒山雪夜中寻夫不遇,悲愤自尽的故事,全剧以“泪”为线,通过张慧珠从温婉贤淑到孤苦无依的精神蜕变,深刻揭露了封建统治阶级的残暴,唱出了底层百姓在乱世中的血泪悲歌,程砚秋先生在1929年创排此剧时,便以“声情并茂”的表演赋予了角色强大的艺术感染力,而李佩红则在继承的基础上,以更丰富的层次和更贴近当代观众的情感表达,让这一经典焕发新生。

程派艺术以“幽咽婉转、低回曲折”的唱腔著称,讲究“以情带声、声情并茂”,李佩深得程派真传,她的嗓音醇厚清亮,在高音区通透而不失力度,低音区深沉且蕴含情感,尤其在表现张慧珠的悲苦与绝望时,唱腔中的“擞音”“颤音”运用恰到好处,如泣如诉,直击人心,例如剧中“谯楼上更鼓声声声震响”一段,【二黄慢板】的唱腔在李佩红的演绎下,通过“声”字的波音处理和“震响”的爆发力,将长夜难眠的焦虑与对丈夫的思念融为一体,每一个字都仿佛带着血泪,让观众深切感受到人物内心的煎熬。

在表演上,李佩红注重“以形传神”,通过细腻的身段、眼神和念白,塑造出立体丰满的张慧珠形象,她并非简单地模仿程派前辈的程式化动作,而是深入理解人物在不同情境下的心理状态,将程式化表演转化为真实的情感流露,夜织”一场,张慧珠为缴纳赋税连夜织布,李佩红以微微颤抖的手指模拟织布动作,配合低垂的眼帘和疲惫的呼吸,将一个弱女子在重压下的挣扎刻画得入木三分;而在“寻夫”一场,风雪交加的荒山上,她以踉跄的步伐、披散的头发和空洞的眼神,营造出形单影只的悲凉感,尤其是倒在雪地上的瞬间,通过气息的骤停和眼神的涣散,将人物生命的终结表现得极具冲击力,令台下观众潸然泪下。

为更直观展现李佩红在《荒山泪》中的艺术处理,以下是其经典场次的表演解析:

| 场次 | 唱腔设计 | 身段表现 | 情感内核 |

|---|---|---|---|

| 夜织 | 【二黄慢板】转【原板】,唱腔如泣如诉,注重“气口”控制,表现辛劳与担忧 | 以手部动作模拟织布,肩部微微颤抖,眼神疲惫而专注 | 底层百姓的无奈与对家人的牵挂 |

| 闻夫噩耗 | 【散板】转【摇板】,高音区运用“脑后音”,形成撕心裂肺的爆发 | 身体摇晃,双手捂胸,踉跄后退,表现瞬间崩溃 | 亲人离世的剧痛与绝望 |

| 荒山寻夫 | 【反二黄】核心唱段,唱腔跌宕起伏,在高音区保持力度,低音区深沉苍凉 | 踉跄行走于“风雪”中,披头散发,眼神空洞,最终倒在雪地 | 绝望中的最后一丝希望与最终的悲愤自尽 |

李佩红对《荒山泪》的演绎,不仅是对程派艺术精髓的坚守,更融入了当代戏曲表演的审美理念,她在节奏处理上,适当删减了传统版本中过于冗长的过场戏,强化了人物心理变化的层次感;在舞台呈现上,通过更写实的灯光、布景(如风雪效果的营造),帮助观众更快进入情境;在人物塑造上,她淡化了程派旦角以往过于“端方”的程式化形象,突出了张慧珠作为普通女性的柔弱与坚韧,让这一角色更具现代共鸣,正如她所言:“传统剧目不是博物馆里的文物,而是需要不断与当代对话的生命体,只有让观众感受到角色真实的情感,经典才能真正活起来。”

《荒山泪》作为程派悲剧的巅峰之作,经由李佩红的诠释,不仅展现了京剧艺术的独特魅力,更让观众在百年后的今天,依然能从张慧珠的悲剧中看到封建社会的黑暗,感受到人性的尊严与力量,这种对传统的创造性转化,正是京剧艺术生生不息的源泉。

FAQs

Q1:李佩红演绎的《荒山泪》与程砚秋先生的原版相比,有哪些创新之处?

A1:李佩红在继承程砚秋先生“声情并茂”艺术精髓的基础上,主要从三方面进行创新:一是节奏调整,删减冗长过场,强化人物心理层次;二是舞台呈现,结合现代灯光、布景技术(如写实风雪效果)增强代入感;三是人物塑造,淡化程式化“端方”形象,突出张慧珠作为普通女性的柔弱与坚韧,更贴近当代观众的情感认知。

Q2:《荒山泪》中,张慧珠的“夜织”为何能成为经典段落?

A2:“夜织”之所以经典,在于它通过“织布”这一日常行为,浓缩了张慧珠的苦难与坚韧,李佩红在此段运用【二黄慢板】唱腔,以“擞音”“颤音”表现辛劳与焦虑;身段上以颤抖的手指、疲惫的眼神模拟织布,将底层百姓在重压下的挣扎具象化,这一段落没有激烈冲突,却通过细腻的声腔与表演,让观众感受到人物内心的煎熬,成为“以小见大”的典范。