“慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝,意恐迟迟归。”唐代诗人孟郊的《游子吟》以寥寥数语道尽世间最深沉的母爱,当这份跨越千年的情感融入京剧艺术,便有了新编历史剧《孟母》中“慈母手中线”的经典选段,这段唱腔不仅是对传统母爱的艺术化呈现,更凝聚了京剧唱、念、做、打的精髓,成为连接古典文学与戏曲美学的纽带,让观众在程式化的表演中感受直抵人心的情感力量。

《孟母》一剧取材于“孟母三迁”“断机教子”等典故,“慈母手中线”一节发生在孟子少年时期,彼时孟子见邻家孩童嬉戏心生羡慕,欲弃学归家,当夜,孟母灯下为儿子缝制远行衣物,一针一线间忆起抚养艰辛,既有对儿子贪玩的忧虑,更有对其成才的殷切期盼,唱段以深夜织衣的场景为切入点,将母亲的复杂情感层层展开:既有“慈母”的温婉体贴,也有“严师”的教子深意,在细腻的叙事中完成对传统母爱主题的升华。

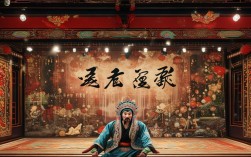

孟母这一角色由京剧旦行中的青衣应工,表演上需突出“贤”与“刚”的双重特质,演员身着青布素衣,发髻整齐,手捻丝线端坐灯前,眼神时而温慈,时而凝重,通过“眼神功”传递内心波澜,当唱到“密密缝”时,手指轻捻丝线,配合“捻指”这一程式化动作,仿佛真的在为儿子缝补衣物;而“意恐迟迟归”一句,则突然停顿,水袖轻拂眼角,将母亲对儿子远行的牵挂与不舍刻画得淋漓尽致,这种“以形传神”的表演,让抽象的母爱具象化为可感的舞台形象——观众看到的不仅是“缝衣”的动作,更是母亲用针线“缝”进儿子衣衫里的叮咛与期盼。

京剧唱腔以西皮、二黄为主要板式,“慈母手中线”选段以二黄慢板起腔,奠定深沉、凝重的基调,二黄腔的特点是旋律下行,节奏舒缓,适合表现忧郁、哀婉的情绪,与孟母深夜独坐的心境高度契合,唱段结构上可分为三部分:先是二黄慢板铺陈情境,“更深人静月西斜,灯下为儿补罗纱”,用缓慢的节奏和低回的旋律描绘深夜织衣的场景,仿佛将观众带入那盏摇曳的油灯下;中间转为二黄原板,情绪逐渐上扬,“一针一线皆心血,怕儿行远衣单薄”,通过加快节奏和增强旋律起伏,表现母亲的焦虑与牵挂,唱腔中带着微微的颤音,如同母亲担忧时的心跳;最后以反二黄收束,“但愿儿心存孝道,莫负慈母望天涯”,反二黄的低回婉转将情感推向高潮,既有期盼,也有嘱托,尾音拖长处,仿佛母亲无尽的思念在空气中回荡,不同板式的转换,如同情感的“起承转合”,让短短一段唱腔拥有了丰富的层次感。

京剧的表演讲究“无动不舞”,“慈母手中线”选段中,孟母的动作设计处处体现程式化与生活化的结合,穿针引线”的动作,演员需用拇指、食指、中指捻起丝线,手腕轻转,配合眼神凝视针眼,这一动作既是生活场景的真实再现,又经过艺术化提炼,成为“捻线”这一经典程式,当唱到“密密缝”时,演员会重复“捻线”“穿针”的动作,但每一次的力度和速度都有细微变化——针脚越密,动作越轻柔,仿佛母亲生怕惊扰了儿子的梦。“抹眼泪”的水袖运用也颇具讲究:右手水袖轻拂左眼,左手顺势掩面,身体微微前倾,既符合古代女子的礼仪规范,又将母亲强忍泪水的情态表现得恰到好处,这些程式化动作与唱腔紧密结合,形成“歌舞演故事”的京剧特色,让观众在“看”与“听”的双重享受中,感受母爱的温度。

“慈母手中线”选段之所以能打动人心,不仅在于其艺术形式的精湛,更在于它承载着中华民族的传统美德,在中国传统文化中,“母爱”始终是重要的文化符号,从孟母三迁到岳母刺字,母亲的形象往往与“教子”“报国”紧密相连,京剧通过这一选段,将“慈母”的个体情感升华为“家国情怀”的文化表达:孟母为儿子缝衣不仅是亲情的流露,更是对其“修身齐家治国平天下”的期许,当唱到“但愿儿心存孝道,莫负慈母望天涯”时,舞台上的孟母虽未明言“报国”,但“孝道”与“家国”的关联已不言而喻,这种将家庭伦理与家国大义相结合的叙事,正是京剧艺术“高台教化”功能的体现,也让古老的母爱主题在当代焕发新的生命力——它提醒我们,母爱不仅是“临行密密缝”的牵挂,更是“望天涯”的深沉期盼,是中华民族生生不息的精神密码。

| 板式名称 | 节奏特点 | 旋律走向 | 情感表达 | 唱词示例 |

|---|---|---|---|---|

| 二黄慢板 | 缓慢、规整 | 下行、平稳 | 铺陈情境、内心独白 | 更深人静月西斜,灯下为儿补罗纱 |

| 二黄原板 | 中速、紧凑 | 波动、起伏 | 焦虑牵挂、情感递进 | 一针一线皆心血,怕儿行远衣单薄 |

| 反二黄 | 低回、顿挫 | 跌宕、深沉 | 期盼嘱托、情感升华 | 但愿儿心存孝道,莫负慈母望天涯 |

FAQs:

问题1:“慈母手中线”选段在京剧表演中,水袖的运用有哪些讲究?

解答:水袖是京剧旦角表演的重要辅助工具,在“慈母手中线”中,水袖的运用需结合情感表达与程式规范,表现“慈爱”时,水袖自然垂落,配合轻柔的手部动作,营造温婉氛围;表现“焦虑”时,水袖轻轻抖动,通过小幅度的肢体语言传递内心不安;情绪高潮处,如唱到“意恐迟迟归”时,演员以“掩面”动作用水袖遮住面部,既含蓄表现落泪,又通过水袖褶皱增强视觉冲击力,水袖的“扬、挑、翻、荡”等技巧需与唱腔节奏同步:二黄慢板中水袖缓慢拂动,反二黄中水袖急速收放,形成“声情并茂”的舞台效果,让无声的水袖成为“第二唱腔”。

问题2:现代京剧改编传统母爱题材时,如何在保留京剧韵味的同时贴近当代观众?

解答:现代京剧改编传统题材,需在“守正”与“创新”间平衡。“守正”即保留京剧核心艺术特征,如唱腔板式、表演程式、服饰象征意义等,确保“本体性”;“创新”则体现在内容与形式拓展上,慈母手中线”中,可通过现代灯光技术营造“深夜织衣”氛围,用多媒体投影展现孟母回忆的闪回场景,增强叙事层次;内容上深入挖掘母亲内心世界,加入对“教育理念”“亲子关系”的现代思考,让传统母爱与当代价值观共鸣;音乐编排上适当融入交响乐元素丰富感染力,但以京剧“西皮”“二黄”为主旋律,避免过度西化失去戏曲韵味,唯有“守”住京剧的根,“创”出时代的新,才能让传统题材在当代舞台焕发持久生命力。