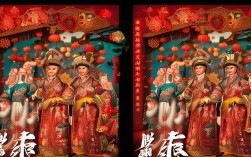

河南豫剧《朝阳沟》作为中国现代戏的经典之作,自1958年由杨兰春编剧、常香玉等首演以来,便以其浓郁的生活气息和鲜活的人物形象深入人心。“下山”选段作为全剧的核心情节之一,集中展现了女主角银环从城市走向农村的思想转变,堪称豫剧现代戏中人物塑造的典范,这一选段不仅通过细腻的唱腔、念白和表演,勾勒出银环复杂的内心世界,更折射出特定时代背景下知识青年的精神追求,至今仍被观众津津乐道。

“下山”选段的剧情承接着银环在城市的动摇与农村的初步体验:她曾在母亲阻挠下犹豫返乡,却在朝阳沟的淳朴民风与栓宝的真诚打动下,重新坚定了扎根农村的决心,选段从她收拾行装准备“二次下乡”开始,通过一系列唱词与动作,层层递进地展现其心理蜕变,开篇“咱两个在学校三年整,相处相爱有深情”以回忆式唱腔拉开序幕,舒缓的二八板旋律中,既有对校园时光的眷恋,更有对栓宝情感的依托,为后续的“下山”行动埋下情感伏笔,随着唱词深入,“这一次我下决心在农村干一辈子”的旋律逐渐转为激昂的流水板,通过“走一道岭来翻一架山,山沟里空气好实在新鲜”等具象化的生活描写,将银环对农村的新奇与热爱融入字里行间,不再是初到时的陌生与不适,而是主动接纳与归属感的萌生。

人物塑造上,“下山”选段通过银环的唱词与身段,立体呈现了一个从“被动接受”到“主动选择”的知识青年形象,她的“下山”并非一时冲动,而是经历了“城市与农村的对比”“个人理想与家庭期望的冲突”“对劳动价值的重新认知”后的理性抉择,唱词中“银环我虽然住在城里头,可俺的根扎在农村里”一句,以质朴的语言点明其精神归属的转变;而“亲家母你坐下,咱们说说知心话”的念白设计,则通过与未来婆婆的互动,展现她融入农村生活的姿态——不再是旁观者,而是主动参与家庭关系、乡土伦理的构建者,表演中,演员通过“背行李”“回望城市”等动作细节,将银环的不舍与坚定交织,眼神从迷茫到清亮,身段从拘谨到舒展,让人物的心理轨迹可视化,让观众真切感受到一个青年在时代浪潮中的成长。

艺术特色方面,“下山”选段既保留了豫剧传统唱腔的韵味,又融入了现代戏的创新表达,在唱腔设计上,以豫剧【二八板】为基础,根据情绪变化灵活切换【慢流水】【快流水】等板式:回忆过往时用舒缓的慢板,细腻诉说情感;表达决心时用明快的快板,节奏铿锵有力,唱词语言上,摒弃了传统戏文中的文雅辞藻,采用“庄稼地里练腰身”“山丹丹开花红艳艳”等生活化、口语化的表达,既符合银环知识青年的身份,又贴近农村生活场景,让观众听得懂、有共鸣,表演程式上,传统豫剧的“甩袖”“台步”等技巧被赋予新的内涵:银环背起行囊时的“稳健台步”,象征她脚踏实地的心态;回望城市时的“凝身远眺”,则成为人物内心挣扎与告别的无声表达,这种“旧程式新用”的手法,让现代戏在保持戏曲韵味的同时,更具时代感。

从文化意义看,“下山”选段不仅是个人成长的缩影,更是特定时代的镜像,上世纪50年代,知识青年上山下乡运动成为推动城乡融合的重要力量,银环的“下山”选择,代表了无数青年响应号召、投身农村建设的热情,她的故事打破了传统戏曲中“才子佳人”的叙事框架,以普通劳动者的生活为题材,展现了戏曲艺术反映现实、服务社会的功能,选段中对“劳动光荣”“扎根基层”的价值倡导,也跨越时代,在今天仍能引发人们对理想、选择与人生意义的思考。

相关问答FAQs

Q1:《朝阳沟》“下山”选段为何能成为豫剧现代戏的经典?

A1:其经典性源于三方面:一是人物塑造的真实性,银环的心理转变细腻可感,让观众产生共鸣;二是艺术形式的创新性,在保留豫剧传统唱腔的基础上,融入生活化语言和现代表演程式,实现了“旧瓶装新酒”;三是时代精神的代表性,精准捕捉了知识青年上山下乡的历史背景,传递了劳动光荣、扎根基层的价值理念,使其兼具艺术价值与历史意义。

Q2:“下山”选段中银环的唱词如何体现其思想转变?

A2:唱词通过“对比”与“具象化”展现转变:开篇“咱两个在学校三年整”是对城市情感的回忆,带有犹豫;中间“山沟里空气好实在新鲜”是对农村生活的直接感知,从陌生到接纳;这一次我下决心在农村干一辈子”则以坚定宣言完成身份认同,从“被动回忆”到“主动描绘”再到“决心扎根”,唱词层层递进,清晰勾勒出银环从“城市姑娘”到“农村青年”的思想蜕变轨迹。