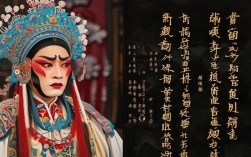

豫剧《清风亭》作为中原大戏的经典代表,以跌宕起伏的剧情、鲜活立体的人物和深沉悲怆的情感,成为中国戏曲宝库中一颗璀璨的明珠,该剧取材于民间传说“张元秀休妻”,经由历代艺人的打磨与传承,逐渐演变为以“善恶有报、孝道伦理”为核心的传统悲剧,尤其在豫剧“常派”“唐派”等流派的演绎下,展现出独特的艺术魅力,其“谢幕”环节不仅是演出的收尾,更是对剧目主题的升华、对观众情感的凝练,承载着戏曲“以情动人、以文化人”的深层内涵。

剧目与历史渊源

豫剧《清风亭》的故事发生在明代,以市井小民张元秀夫妇拾子、养子、失子的遭遇为主线,勾勒出一幅普通人在命运洪流中的挣扎与悲歌,剧中,张元秀(老生行当)与贺氏(老旦行当)以卖豆腐为生,于清风亭拾得被遗弃的男婴,取名张继保,含辛茹苦抚养十三年,后张继保被生母认领,进入富贵之家,却因贪恋荣华富贵,不认养父母,最终导致张元秀夫妇悲愤交加、相继身亡,张继保亦遭天谴雷劈。

该剧的雏形可追溯至明清时期的“皮影戏”“梆子戏”等民间艺术形式,清代中后期逐渐成型,豫剧将其吸纳后,结合河南方言的质朴与梆子腔的高亢,强化了戏剧的冲突性与地域特色,20世纪,豫剧大师常香玉、唐喜成等对剧目进行整理改编,在唱腔设计、身段表演上精益求精,使其成为豫剧“苦戏”的代表作之一,至今仍是舞台上的常演剧目。

剧情脉络与人物塑造

《清风亭》的剧情以“情”为轴,层层递进,将“养恩大于生恩”的传统伦理观念与人性弱点碰撞出的悲剧展现得淋漓尽致。

主要人物与性格

| 人物 | 行当 | 性格特点 | 核心冲突 |

|---|---|---|---|

| 张元秀 | 老生 | 朴实善良、重情重义,但性格刚烈 | 养子背叛后的绝望与悲愤 |

| 贺氏 | 老旦 | 慈爱隐忍、心软念旧,最终心碎 | 对养子的不舍与对现实的绝望 |

| 张继保 | 小生/武生 | 从懵懂善良到贪慕虚荣,忘恩负义 | 亲情与利益的抉择 |

剧情关键节点

- 拾子之恩:清风亭上,张元秀夫妇拾弃婴,虽家贫仍决心抚养,体现底层人民的善良。

- 养子之乐:十三年间,夫妻二人含辛茹苦,视继保如己出,家庭虽清贫却温馨。

- 寻子之痛:张继保被生母周桂英(青衣)认领,进入官宦之家,逐渐疏远养父母。

- 拒母之恨:张元秀夫妇清风亭寻子,张继保不仅不认,反斥其“乞丐”,张元秀悲愤之下欲撞死清风亭。

- 天谴之果:张继保中状元后返乡祭祖,遭雷劈身亡,张元秀夫妇亦先后气绝,善恶终有报。

剧情通过“拾子—养子—寻子—拒子—亡子”的线性推进,将普通家庭的悲欢与封建社会的伦理矛盾紧密结合,人物在命运漩涡中的挣扎极具感染力。

艺术特色与表演精髓

豫剧《清风亭》的艺术魅力,集中体现在唱腔、念白、表演与舞台呈现的融合,既有豫剧“高亢激越、朴实无华”的整体风格,又因人物情感的需要展现出细腻婉约的一面。

唱腔设计

剧中唱腔以豫剧“祥符调”“豫东调”为基础,根据人物情绪变化调整节奏与旋律。

- 张元秀寻子时的“二八板”,唱腔苍凉悲怆,“清风亭上把话提,叫声继儿你细听知”,通过拖腔与甩腔的运用,将老汉的期盼与绝望表现得淋漓尽致;

- 贺氏劝夫时的“慢板”,节奏舒缓,唱腔柔和,“十三年抚养恩情重,一字字一句句痛在心”,凸显母亲的隐忍与慈爱;

- 张继保拒认父母时的“快二八”,节奏急促,唱腔冷漠,体现其性格的转变与内心的冷酷。

念白与表演

念白采用河南方言,贴近生活,如张元秀的“俺老张卖豆腐为生,清清白白一辈子”,既符合人物身份,又增强了真实感,表演上,老生“捋髯”“甩袖”“跌步”等身段,老旦“拄拐”“掩面”“咳嗽”等细节,将人物的情感外化,例如张元秀得知张继保不认亲后,以“抢背”“僵尸”等跌扑动作表现其昏厥,极具视觉冲击力。

舞台呈现

传统舞台以“一桌二椅”为基础,通过虚拟表演营造环境,如“清风亭”以简单布景配合演员的“望”“指”“叹”,让观众在想象中感受亭台的氛围;现代演出则加入灯光、音效,如雷劈时的闪电声与蓝光,强化悲剧氛围。

谢幕的仪式感与情感共鸣

戏曲的“谢幕”并非简单的演员退场,而是对剧目主题的归纳、对观众情感的回应,尤其在《清风亭》这样的悲剧中,谢幕更承载着“余音绕梁”的艺术效果。

传统谢幕程式

传统豫剧谢幕遵循“主角先谢、配角随行、集体躬礼”的程式,剧中,张元秀、贺氏的扮演者最后出场,身着戏装(张元秀戴黑髯口,贺氏着青衣),面向观众三鞠躬,口中默念“谢谢各位父老”,乐队奏起“尾声”锣鼓点,节奏由缓到急,配合演员的转身、下台,形成“情尽于形,意余于外”的收尾。

情感升华与观众互动

《清风亭》的谢幕常伴随观众的掌声与叹息,悲剧的结局让观众对张元秀夫妇的遭遇产生同情,对张继保的忘恩负义感到愤怒,谢幕时演员悲戚的表情与沉稳的步伐,将这种情绪推向高潮,在现代演出中,有时会加入“旁白”,如“善恶终有报,孝道永流传”,直接点明主题,强化教育意义。

文化符号的延伸

“清风亭”不仅是剧中的场景,更成为“孝道”“因果”的文化符号,谢幕时,演员的鞠躬既是对观众的感谢,也是对传统伦理的致敬,让观众在情感共鸣中思考“何为善恶”“何为孝道”,实现戏曲“寓教于乐”的功能。

当代传承与文化价值

作为国家级非物质文化遗产,豫剧《清风亭》在当代仍保持着旺盛的生命力,通过“戏曲进校园”“非遗传承人收徒”等方式,年轻演员学习传统剧目,如豫剧青年演员李树建在继承唐派艺术的基础上,对张元秀的形象进行再创作,赋予其新的时代内涵;现代舞台技术的运用,如多媒体投影还原明代市井生活,让传统故事更贴近当代观众。

其文化价值不仅在于艺术形式的传承,更在于对传统美德的弘扬,在物欲横流的今天,《清风亭》所倡导的“感恩”“孝道”“善恶有报”,仍具有重要的现实意义,提醒人们不忘初心、坚守良知。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《清风亭》与其他剧种的“清风亭”剧目有何区别?

A:豫剧《清风亭》以梆子腔为基础,唱腔高亢激越,语言河南方言化,更侧重底层小民的质朴与悲怆;如京剧《清风亭》则更注重程式化表演,唱腔以西皮二黄为主,风格更显典雅;秦腔《清风亭》则保留了西北戏曲的粗犷,念白与表演更具地方特色,三者虽剧情相近,但因剧种风格不同,艺术表现各有千秋。

Q2:《清风亭》中张元秀的形象为何能引发观众共鸣?

A:张元秀的形象集中体现了中国传统劳动人民的“善良”与“刚烈”,他拾子不昧、含辛茹苦抚养,展现底层人民的仁厚;面对养子背叛时的悲愤与绝望,反映了普通人在命运面前的无力,这种“小人物大情怀”的塑造,贴近生活真实,让观众在同情中感受到“善有善报、恶有恶报”的朴素价值观,因而引发跨越时代的共鸣。