戏曲坠子作为中原地区极具代表性的曲艺形式,以其质朴的唱腔、生动的叙事和浓郁的生活气息,在民间广为流传。《刘墉下南京》作为传统经典剧目,不仅展现了清代官场的风云变幻,更通过跌宕起伏的剧情塑造了刘墉清正廉明、机智果敢的官员形象,成为坠子戏舞台上久演不衰的保留剧目。

戏曲坠子源于河南,是在民间“莺歌柳”“道情”等说唱艺术基础上发展而来,以坠琴为主要伴奏乐器,说唱结合,兼具叙事性与抒情性,其唱腔分为“平腔”“快板”“寒韵”等板式,演员通过高低起伏的旋律、抑扬顿挫的节奏,将故事中的人物情感与矛盾冲突展现得淋漓尽致。《刘墉下南京》正是依托这一艺术形式,将刘墉“罗锅”形象背后的智慧与担当,通过唱词与表演传递给观众,成为民间对清官文化的重要艺术表达。

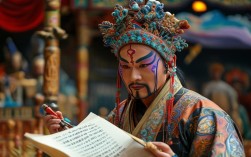

《刘墉下南京》的故事背景设定在乾隆年间,时任内阁大学士的刘墉奉旨前往江南查办贪腐案件,当时南京一带,官商勾结、豪强横行,百姓苦不堪言,刘墉深知此行凶险,却以“不惧权贵、只护黎民”的决心乔装改扮,潜入南京,剧情开篇便以刘墉在街头微服私访展开,通过坠子戏特有的“说唱叙事”,描绘了南京城表面的繁华与底层的疾苦:商铺倒闭、民不聊生,而地方官员却与富商勾结,中饱私囊,这一部分大量运用“平腔”,唱词如“秦淮河畔柳丝长,朱雀桥上客匆忙,谁知酒肉香中味,尽是百姓血泪汤”,通过平实而深刻的语言,奠定了全剧批判现实、为民请命的情感基调。

随着剧情推进,刘墉与反派势力的矛盾逐渐激化,南京知府钱宁依仗朝中权臣和珅撑腰,不仅对刘墉的查案百般阻挠,甚至设计陷害,坠子戏在此处转入“快板”与“寒韵”的交替运用,通过节奏的加快与唱腔的急转,展现紧张的对峙氛围,例如刘墉在公堂上怒斥钱宁的经典唱段:“你道是朝中有人好做官,却忘了头顶三尺有神明!我刘墉一身正气为百姓,岂容你贪赃枉法乱乾坤!”唱词铿锵有力,配合演员拍案而起、怒目圆睁的表演,将刘墉不畏强权、刚正不阿的性格刻画得入木三分,而反派角色钱宁的唱段则多用奸滑的“花腔”,通过拖沓的节奏和扭曲的音调,凸显其阴险狡诈的嘴脸,形成鲜明的人物对比。

剧中刘墉的“智取”情节是另一大亮点,面对钱宁与和珅势力的层层封锁,刘墉并非一味硬碰硬,而是利用智慧瓦解对手,他通过查访受害百姓,收集人证物证,以“明察暗访”与“攻心为上”相结合的策略,迫使钱宁的心腹倒戈;又假借“为乾隆皇帝采办贡品”之名,设下圈套,让钱宁贪腐的证据浮出水面,这些情节在坠子戏中通过“一人多角”的表演形式得以生动呈现:演员时而扮演刘墉的沉稳老练,时而模仿百姓的哭诉,时而反串钱宁的色厉内荏,仅凭声音的变化与眼神的转换,便将复杂的人物关系与剧情推进展现得清晰明了,充分体现了坠子戏“以声塑人、以情动人”的艺术魅力。

《刘墉下南京》的艺术特色不仅在于剧情的曲折,更在于其对人物形象的立体塑造,刘墉并非“高大全”式的完美人物,而是带着“罗锅”的生理缺陷,却有着超乎常人的智慧与韧性,坠子戏通过细腻的唱腔处理,展现其内心的挣扎与坚定:在查案受阻时,唱腔低沉婉转,流露出一丝忧虑;在真相大白时,唱腔高亢激昂,充满胜利的喜悦,这种“人性化”的刻画,让刘墉的形象更加真实可感,拉近了与观众的距离,剧中穿插的南京风物描写,如秦淮河、夫子庙、明孝陵等,通过优美的“寒韵”唱腔呈现,不仅增添了地域文化特色,也为紧张的剧情注入了一抹诗情画意,使全剧在批判现实的同时,兼具审美价值。

作为民间艺术的瑰宝,《刘墉下南京》之所以能穿越时空、流传至今,在于它不仅讲述了一个“清官惩恶”的故事,更传递了“正义必胜、民心所向”的普世价值,在坠子戏的舞台上,演员们用一把坠琴、一副简板,将历史故事与民间智慧融为一体,让观众在欣赏艺术的同时,感受到传统文化的精神力量,随着非遗保护的推进,这一经典剧目正以新的形式走进校园、走向荧屏,让更多年轻一代领略到戏曲坠子的独特魅力。

相关问答FAQs

Q1:《刘墉下南京》在坠子戏中为何经久不衰?

A1:剧情紧扣“清官惩恶、为民请命”的主题,契合民间对正义的追求,具有强烈的情感共鸣;刘墉这一形象集智慧、正义与人性化于一体,立体丰满,让观众既敬佩又亲切;坠子戏通过丰富的唱腔(如平腔、快板、寒韵)和“一人多角”的表演技巧,将复杂故事演绎得生动传神,艺术感染力强;剧目融入南京地域文化特色,兼具历史厚重感与生活气息,使其超越时代限制,成为经典。

Q2:坠子戏表演《刘墉下南京》时,演员如何通过声音塑造不同人物?

A2:演员主要通过音色、音量、节奏及方言的运用区分人物,刘墉的唱腔沉稳厚重,多用中低音,节奏稳健,体现其成熟稳重;反派角色如钱宁,则用尖细的音色,拖沓的节奏,并加入奸诈的滑音;百姓角色则采用质朴的原生态嗓音,唱词贴近口语,情感真挚,通过“贴口白”(小声说白)与“唱腔”的切换,以及不同角色的标志性腔调(如刘墉的“垛板”、女角的“小桃红”),实现人物形象的快速转换与精准塑造。