京剧《西厢记》作为传统经典剧目,以王实甫元杂剧为蓝本,经京剧艺术家的再创作,成为展现小生行当魅力的代表作,剧中张生一角属文小生,唱腔设计既保留昆曲的婉约雅致,又融入京剧的板式变化,通过细腻的声腔塑造出多情书生的鲜活形象,小生唱段在《西厢记》中不仅是叙事载体,更是人物情感的集中爆发,其艺术特色可从唱腔设计、情感表达与表演配合三方面细析。

小生唱腔以“龙音”“虎音”结合为基,兼具清亮与醇厚,文小生用“假声”演唱,讲究“脑后音”的通透,辅以“擞音”“颤音”修饰情感,如《惊艳》一折,张生初见崔莺莺,唱“蓦地游春转,小试锦筝先”时,以【西皮导板】起腔,尾音上扬如柳梢拂风,表现乍见美人的惊艳;转【西皮原板】“只见她宫样眉儿新月偃,未语人前先腼腆”时,节奏放缓,“腼腆”二字以擞音轻点,既显书生的克制,又暗藏心动,至《赖婚》折,老夫人悔婚,张生唱【二黄散板】“老夫人有语赖婚眷,霎时教我意冷心灰”,声线下沉,“冷”“灰”二字以气托声,带出失落的沉重,真假声转换处如哽咽般自然,将文弱书生的痴与怨刻画入微。

代表唱段的情感脉络与剧情紧密相扣,从“惊艳”的雀跃、“听琴”的缠绵,到“长亭”的离愁,唱腔随情境起伏变化,下表为核心唱段的情感与板式对应:

| 剧目核心情节 | 板式组合 | 情感表达重点 | 经典唱句示例 |

|---|---|---|---|

| 《惊艳》初见莺莺 | 西皮导板+原板+流水 | 惊艳爱慕、急切追寻 | “似这般可喜娘的庞儿罕曾见” |

| 《琴心》月下听琴 | 南梆子+二黄慢板 | 心照不宣、情愫暗生 | “她声声相思曲曲含情” |

| 《长亭》送别莺莺 | 反二黄导板+回龙+原板 | 依依不舍、离愁别绪 | “碧云天黄花地西风紧” |

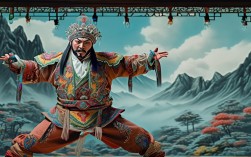

表演上,小生唱段与“做功”相辅相成,张生持折扇,以“指”“摇”“抖”等扇语配合唱腔:唱“小生姓张名珙”时,扇轻摇显潇洒;唱“恨只恨老夫人变了卦”时,扇顿地表愤懑,眼神运用尤为关键,“惊艳”时目不转睛,“听琴”时凝望远处,“长亭”时泪光闪烁,形成“唱做一体”的审美意境,唱腔中的“气口”处理暗藏人物心理,如《佳期》中“今日方知我是我”的顿挫,似叹息似顿悟,将冲破礼教束缚的释然与对爱情的坚定融为一体。

《西厢记》小生唱段的艺术魅力,在于以声腔为笔,勾勒出古典文人的情感世界,它既遵循京剧“以声传情”的美学原则,又通过细腻的板式变化与表演设计,让张生的形象超越“才子佳人的窠臼”,成为对真挚情感与人性解放的礼赞,至今仍是小生行当教学与舞台实践中的典范。

FAQs

Q1:京剧《西厢记》中小生唱腔与老生唱腔的主要区别是什么?

A1:小生唱腔用“假声”(大小嗓结合),音色清亮柔美,讲究“脑后音”的通透,适合表现年轻文人的细腻情感;老生唱腔以“真声”为主,辅以“苍音”“炸音”,更显沉稳厚重,侧重塑造忠臣义士、贤士老者的刚毅品格,小生咬字更贴近口语,吐字轻巧;老生咬字则强调“喷口”,字正腔圆更显力度。

Q2:张生唱段中的“南梆子”板式有何特点?在《琴心》中如何表现人物情感?

A2:“南梆子”是京剧旦角、小生专用腔调,节奏舒缓,旋律婉转,介于原板与二黄之间,擅长表现抒情、缠绵的情感,在《琴心》中,张生唱“她声声相思曲曲含情”时,以南梆子起腔,尾音拖长如叹息,配合眼神与水袖的轻柔动作,将“心有灵犀一点通”的默契与欲言又止的羞涩融于声腔,既显书生的含蓄,又暗藏情愫的涌动。