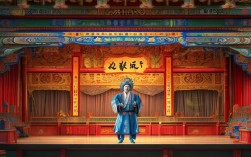

豫剧《包青天》作为中原大地流传数百年的经典剧目,以北宋清官包拯为主角,塑造了无数深入人心的艺术形象,陈世美不认妻”的情节更是家喻户晓,陈世美这一角色的命运转折,始于他进京赶考高中状元后的身份蜕变,这一情节不仅推动了戏剧冲突的激化,更折射出封建科举制度下人性的异化与道德的考验。

陈世美出身于均州(今湖北丹江口)一个贫寒家庭,早年与妻子秦香莲相濡以沫,靠打渔为生,他饱读诗书,心怀“学而优则仕”的理想,在秦香莲变卖首饰、辛苦供读下,与同乡张元秀结伴进京赶考,凭借真才实学,陈世美在殿试中高中状元,被宋仁宗招为驸马,从此平步青云,身份从寒门书生一跃成为皇亲国戚,这一过程中,他逐渐被权势诱惑,忘记了夫妻情分与乡土恩义,为后续的悲剧埋下伏笔。

陈世美中状元前后的转变,可通过以下表格清晰对比:

| 时间阶段 | 身份地位 | 人际关系 | 价值取向 |

|---|---|---|---|

| 进考前 | 贫寒书生 | 与秦香莲恩爱,邻里和睦 | 重情重义,安贫乐道 |

| 中状元后 | 朝廷状元、驸马 | 攀附权贵,疏远原配 | 追名逐利,忘恩负义 |

这一情节在剧中具有多重作用,它是戏剧冲突的核心引爆点:陈世美高中状元后的身份膨胀,直接导致他与秦香莲的夫妻关系破裂,秦香莲携子上京寻夫却遭驱赶,最终告到开封府,引出包拯“铡美案”的经典桥段,它展现了封建科举制度的“双刃剑”效应:科举为寒门学子提供了上升通道;功名利禄的诱惑也易让人迷失本性,陈世美正是被“状元”“驸马”的光环吞噬,最终沦为道德反面教材,豫剧在表现这一情节时,常通过高亢的梆子腔和夸张的身段,刻画陈世美中状元后的得意忘形(如“夸官”时的唱段“做官不与民做主,不如回家种红薯”的反讽),以及面对秦香莲时的冷漠虚伪,增强了戏剧的感染力。

更深层次看,陈世美中状元的故事超越了简单的道德批判,成为封建社会知识分子命运的一个缩影,它警示后人,功名利禄若以道德沦丧为代价,终将身败名裂;而包拯的“铁面无私”,则寄托了民众对公平正义的永恒追求,从艺术价值而言,这一情节通过强烈的身份对比和戏剧冲突,塑造了陈世美“负心汉”的经典形象,同时也凸显了秦香莲的贤德与包拯的刚正,使《包青天》成为兼具思想性与艺术性的文化符号。

相关问答FAQs

-

问:豫剧中陈世美中状元后为何坚决不认秦香莲和子女?

答:陈世美不认妻儿是多重因素作用的结果,从个人层面看,高中状元后他被权势冲昏头脑,认为与贫寒出身的秦香莲结合有损自己的地位;从社会层面看,封建科举制度催生了“官本位”思想,他渴望攀附权贵(如成为驸马)以巩固地位,而认妻儿会暴露其“寒门”出身,影响仕途;皇室的压力(如公主的身份)也让他不敢相认,最终选择抛妻弃子,走上不归路。

-

问:包青天为何不顾皇家情面坚持处死陈世美?

答:包拯处死陈世美体现了“王子犯法与庶民同罪”的法治精神,作为开封府尹,包拯的职责是维护法律尊严,陈世美抛妻弃子、欺君罔上(隐瞒已婚娶驸马),已触犯封建律法;包拯深知“法理大于人情”,若因陈世美的驸马身份而网开一面,不仅无法给秦香莲和受害百姓一个交代,更会破坏“公平正义”的社会准则;这一行为也彰显了包拯“铁面无私”的清官形象,传递了“善恶有报”的传统价值观,满足了民众对正义的期待。