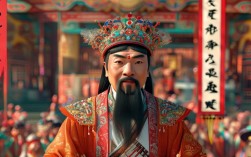

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和贴近生活的题材,深受观众喜爱,在众多经典剧目中,“皇榜中状元”是反复出现的经典情节,它不仅是科举制度下的标志性事件,更承载着普通人对功名利禄的向往、对命运转折的期待,以及由此引发的一系列戏剧冲突,从《秦香莲》到《花木兰》,从《状元媒》到《穆桂英挂帅》,这一情节串联起不同人物的悲欢离合,折射出封建社会的伦理观念、价值取向与人性百态。

“皇榜中状元”的情节在豫剧中往往具有强烈的戏剧张力,皇榜张贴,金榜题名,既是寒门子弟十年寒窗的终极回报,也是剧情转折的关键节点,以《秦香莲》为例,陈世美寒窗苦读,最终高中状元,被招为驸马,这一情节本应是其命运的转折点,却因贪图富贵、抛妻弃子而引发后续的悲剧冲突,当皇榜传至陈世美手中,他起初的欣喜若狂与后来的冷酷无情形成鲜明对比,豫剧通过“见皇榜”“夸官”等经典唱段,用激昂的唱腔和夸张的表情,将人物内心的欲望与挣扎展现得淋漓尽致,此时的“状元”不再是单纯的荣耀象征,而是人性考验的试金石,是封建制度下读书人异化的开端。

而在《花木兰》中,“皇榜中状元”的情节则被赋予了截然不同的家国情怀,当花木兰替父从军,历经十二年征战,最终凯旋归来,朝廷欲封其为尚书郎,这一情节虽非传统意义上的“科举状元”,却与“中状元”的内核异曲同工——通过自身努力获得功名,改变命运,豫剧在此处的处理更为豪迈,花木兰的“刘大哥讲话理太偏”唱段,以明快的节奏和洒脱的表演,展现了她对功名的淡泊与对家庭的眷恋,此时的“状元”情节超越了个人荣辱,成为忠孝两全的象征,反映了民间对“保家卫国”与“孝亲敬老”双重价值观的推崇。

不同剧目中的“状元”情节,其主题内涵也各有侧重,在《状元媒》中,柴郡主与杨延昭的爱情故事因“皇榜”而结缘,杨延昭因破辽有功被封为“状元媒”,这一情节将个人情感与家国大义巧妙结合,既有儿女情长的缠绵,又有英雄气概的豪迈,豫剧通过“梳妆”“行路”等经典场次,用细腻的表演和婉转的唱腔,塑造了杨延昭的忠勇与柴郡主的聪慧,使得“状元”情节成为爱情的催化剂,而在《穆桂英挂帅》中,穆桂英虽非“状元”,但其挂帅出征的情节与“中状元”的“功成名就”逻辑相通,豫剧通过“辕门斩子”“捧印”等高难度动作,展现了穆桂英从山寨女王到三军统帅的转变,此时的“功名”不再是个人追求,而是民族大义的担当。

从艺术表现手法来看,豫剧对“皇榜中状元”的情节处理极具地域特色,唱腔上,多用“豫东调”或“豫西调”的慢板、二八板,通过高低起伏的旋律表现人物内心的激动、喜悦或矛盾,如陈世美中状元后的“夸官”唱段,节奏明快,字字铿锵,尽显其志得意满;而花木兰得知父亲被征召时的“忧愁”唱段,则低回婉转,哀婉动人,表演上,演员通过“甩袖”“捋髯”“跪拜”等程式化动作,将“看皇榜”“接圣旨”等场景戏剧化,增强舞台感染力,豫剧的“虚拟化”表演也为“状元”情节提供了广阔空间,如“骑马赶考”“金殿面君”等场景,无需复杂布景,仅凭演员的身段和观众的想象,便能营造出强烈的戏剧效果。

“皇榜中状元”情节的反复出现,也反映了豫剧对民间价值观的深刻把握,在封建社会,科举是普通人实现阶层跨越的重要途径,“朝为田舍郎,暮登天子堂”的梦想深入人心,豫剧通过这一情节,既表达了对“知识改变命运”的肯定,也揭示了科举制度下的社会矛盾——如陈世美的悲剧,既是个人的道德沦丧,也是封建制度下“读书做官”思想异化的结果,豫剧也通过花木兰、穆桂英等女性角色,打破“女子无才便是德”的封建桎梏,赋予“中状元”情节以性别平等的新内涵,体现了中原文化的包容性与进步性。

| 剧目名称 | 主要人物 | “皇榜中状元”情节 | 主题思想 |

|---|---|---|---|

| 《秦香莲》 | 陈世美 | 寒窗苦读中状元,招为驸马,抛妻弃子 | 批判封建制度下人性的异化 |

| 《花木兰》 | 花木兰 | 替父从军立战功,封尚书郎(类似状元荣誉) | 歌颂家国情怀与女性担当 |

| 《状元媒》 | 杨延昭 | 破辽有功被封“状元媒”,与柴郡主结缘 | 忠孝节义与爱情的结合 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 挂帅出征保家国,成就巾帼功名 | 民族大义与女性英雄主义 |

豫剧中的“皇榜中状元”情节不仅是推动剧情发展的关键,更是中原文化的生动载体,它通过不同人物的故事,展现了人性的复杂、社会的变迁与价值观的演进,其高亢的唱腔、质朴的表演和深刻的思想内涵,使其成为豫剧艺术中经久不衰的经典,在今天,这一情节依然以其独特的魅力,让观众在欣赏戏曲的同时,感受到传统文化的深厚底蕴与时代价值。

FAQs

Q1:豫剧中“皇榜中状元”的情节为何如此常见?

A1:这一情节的常见性源于多方面原因:科举制度是封建社会重要的选官制度,“中状元”是普通人对功名利禄的最高向往,极易引发观众共鸣;“皇榜中状元”具有天然的戏剧冲突——它既是命运转折点,也是人性考验的起点,能串联起悲欢离合的故事线;豫剧作为民间戏曲,擅长贴近生活,选取与普通人息息相关的题材,“状元及第”符合大众对“改变命运”的期待,因此成为剧作家反复使用的经典桥段。

Q2:《秦香莲》中陈世美中状元后的行为反映了哪些社会问题?

A2:陈世美中状元后抛妻弃子的行为,反映了封建制度下的多重社会问题:一是科举制度的异化——部分读书人将“中状元”视为追求富贵的手段,而非兼济天下的途径;二是封建伦理的冲突——在“忠孝节义”与“荣华富贵”的抉择中,陈世美选择了后者,暴露了封建道德的虚伪性;三是女性地位的悲惨——秦香莲作为被抛弃的妻子,在封建社会中缺乏权利保障,其遭遇反映了底层女性的生存困境,这一情节通过个人悲剧,批判了封建制度对人性的扭曲和社会的不公。