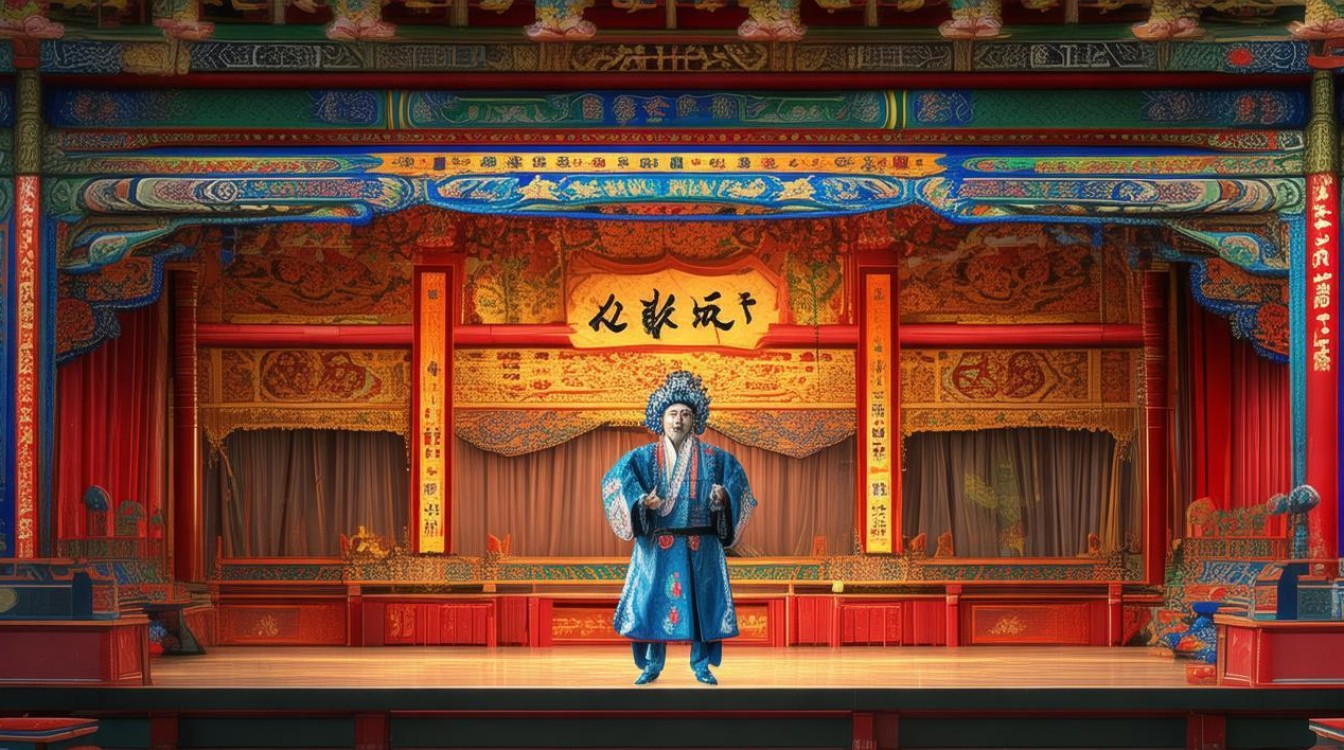

《陈三两抓堂》是中国传统戏曲中的经典剧目,尤以京剧版本流传最广,其故事取材于明代民间传说,通过落难才女陈三两的遭遇,深刻揭示了封建社会的黑暗与底层人民的抗争,展现了才情、正义与亲情的力量,剧情围绕“抓堂”这一核心冲突展开,将个人命运与社会矛盾交织,塑造了陈三两这一刚烈聪慧、不畏强权的女性形象,至今仍为观众所推崇。

故事发生在明代嘉靖年间,原为官宦之女的陈三两,因家道中落、父母双亡,被迫卖身葬母,后流落临清州勾栏为妓,但她恪守清规,一心积蓄银两寻找失散多年的弟弟,一日,富商张子春见陈三两貌美,欲强行纳妾,陈三 two 坚不从,张子春怀恨在心,唆使妓院鸨母诬告陈三两欠银不还,将其告至临清州衙,州官李凤鸣收受贿赂,不问青红皂白,对陈三两严刑逼供,堂上,陈三两不卑不亢,以过人才智辩驳,并当场书写状纸,其文采斐然,惊动州衙师爷魏朋,魏朋发现陈三两状纸笔迹与自己多年前失散的姐姐相似,经仔细盘问,确认陈三两正是其亲姐姐,原来,魏朋本名陈奎,早年因家贫被拐,后得人相助读书入仕,化名魏朋,姐弟相认后,魏朋怒斥李凤鸣贪赃枉法,陈三两冤案得雪,恶霸张子春与鸨母也受到惩处。

作为传统戏曲的代表,《陈三两抓堂》的艺术特色鲜明,在人物塑造上,陈三两的形象尤为丰满:她既有风尘女子的坎坷遭遇,又有才女的学识与骨气,面对贪官污吏时,她以笔为剑,以理抗争,展现出“威武不能屈”的气节,李凤鸣则代表了封建官场的腐败,他昏聩无能、见钱眼开,与陈三两的刚正形成尖锐对比,强化了戏剧冲突,在唱腔设计上,京剧西皮、二黄板式的灵活运用,完美烘托了人物情绪——陈三两“写状纸”时的唱段高亢激昂,字字铿锵,既展现其文才,又抒发其悲愤;姐弟相认时的对唱则缠绵悱恻,感人至深,表演程式上,“抓堂”一场的“跪堂”“甩袖”“瞪眼”等动作,将陈三 two 的愤怒与不屈刻画得淋漓尽致,而魏朋“验状纸”“认亲”时的身段变化,则体现了人物从疑惑到震惊再到狂喜的心理转变,极具感染力。

该剧的主题思想深刻,既是对封建社会底层妇女悲惨命运的同情,也是对司法腐败的批判,更是对人性真善美的礼赞,陈三 two 的遭遇并非个例,而是无数被压迫者的缩影,她的抗争不仅为个人讨回公道,更撕开了封建官场的黑幕,而魏朋的“认亲”则暗含“清官”与“亲情”的双重救赎,暗示唯有正义与良知才能照亮黑暗。

以下为《陈三两抓堂》主要人物分析:

| 人物姓名 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 陈三两 | 落难才女 | 刚烈聪慧、坚韧不屈 | 卖身葬母、状告贪官、写状辩驳 |

| 李凤鸣 | 临清州官 | 贪婪昏聩、徇私枉法 | 收受贿赂、严刑逼供 |

| 陈奎(魏朋) | 陈三两弟弟 | 正直孝顺、才学过人 | 化名魏朋、验状认亲 |

| 张子春 | 富商 | 仗势欺人、阴险狡诈 | 强娶陈三两、诬告陷害 |

相关问答FAQs

Q1:《陈三两抓堂》中陈三两的形象为何能成为经典?

A1:陈三两的形象之所以深入人心,在于她打破了传统戏曲中“弱女子”的刻板印象,她既是风尘女子,又是才女,既有底层人民的苦难,又有知识分子的骨气,面对强权,她不屈服、不妥协,以文才辩驳、以智抗争,展现了“女性觉醒”的早期意识,她的刚烈、聪慧与坚韧,不仅是对封建压迫的反抗,更传递了“正义必胜”的价值观,因此具有超越时代的艺术魅力。

Q2:该剧为何能长期流传于舞台?

A2:剧情冲突激烈,主线清晰,“卖身葬母”“抓堂辩驳”“姐弟相认”等环环相扣,既有悲情又有反转,符合观众的审美期待;人物塑造成功,陈三两、李凤鸣等形象个性鲜明,易于引发共鸣;唱腔与表演程式丰富,如“写状纸”“跪堂”等经典场次,为演员提供了充分的展示空间,成为流派传承的代表作;主题深刻,既批判封建黑暗,又歌颂正义与亲情,具有现实意义,使其历经百年仍具生命力。