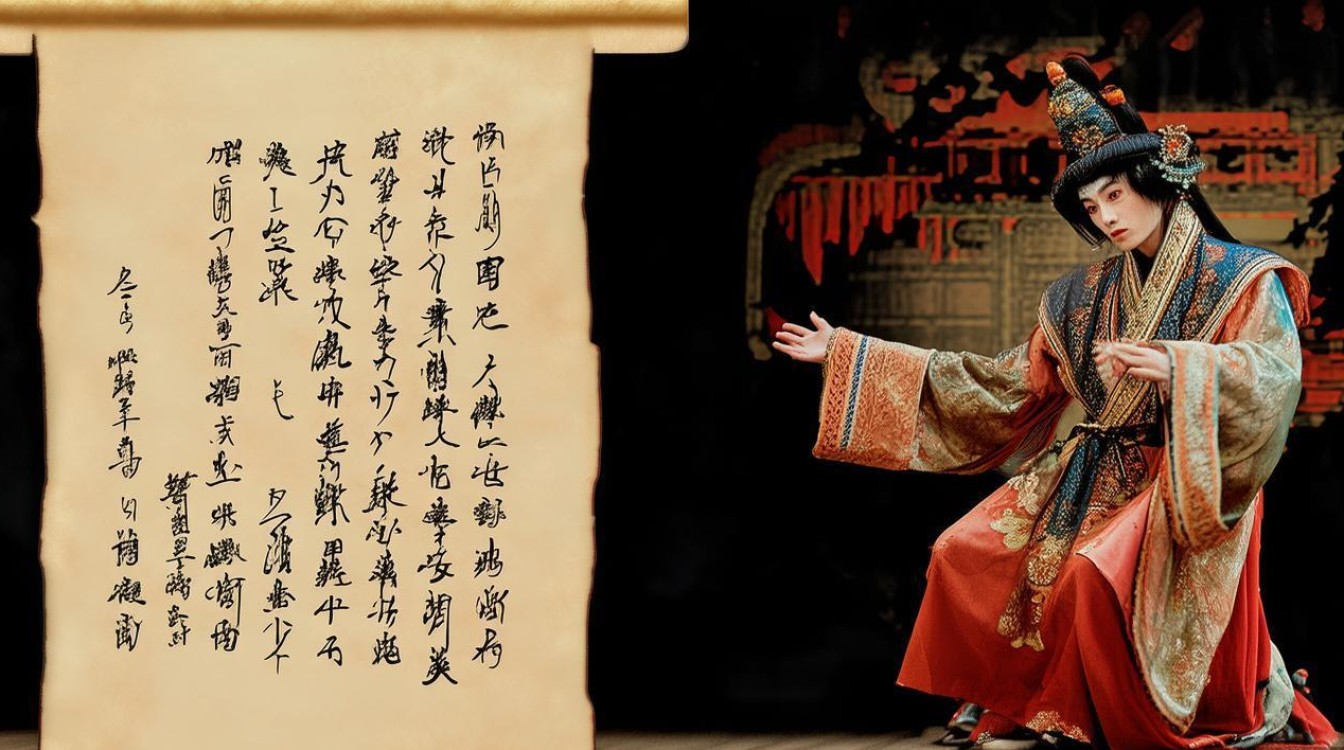

河南豫剧作为中国地方戏曲的重要代表,以其高亢激越、豪放洒脱的艺术风格著称,而在众多豫剧表演艺术家中,金不换以其独特的“阴柔内秀”表演特质独树一帜,被观众和评论界形象地称为“阴虚”风格的代表,这里的“阴虚”并非中医学中的病理概念,而是对其艺术表演中细腻含蓄、内敛深沉、以情动人特质的生动概括,恰似中医“阴虚”理论中“津液不足、虚火内敛”的意象,映射出其表演艺术的“内秀”之美而非外放的张力。

金不换,原名金不换,河南豫剧唐派传人,师从豫剧大师唐喜成,其艺术生涯扎根于中原文化的沃土,却在传承中形成了鲜明的个人风格,与传统豫剧多强调“唱念做打”的火爆劲健不同,金不换的表演更注重“以情带声、以形传神”,在唱腔上追求“气韵生动”而非“声震屋瓦”,他在《三哭殿》中饰演唐太宗,面对长孙皇后与公主的哭诉,没有采用传统老生的高亢拖腔,而是以低回婉转的唱腔表现帝王的无奈与慈爱,声音中带着一丝“虚”而不弱的质感,如同“阴虚”体质中的“津液不足”却“虚火内敛”,看似绵软实则充满情感张力,这种唱腔处理并非技巧的欠缺,而是对角色内心世界的深度挖掘——帝王之威需藏于情,而非显于声,恰如“阴虚”之体需静养调息,方能内蕴生机。

在表演层面,金不换的“阴虚”特质更体现在“做功”的含蓄与“眼神”的精准,传统豫剧的武生或花脸多以夸张的动作、鲜明的脸谱塑造人物,而金不换在《秦香莲》中饰演的陈世美,则摒弃了脸谱化的“奸臣”演绎,而是通过微妙的肢体语言传递内心的挣扎:背手时指尖的轻颤、转身时眉间的蹙锁,甚至低头时喉结的滚动,都成为刻画人物“负心汉”形象却又不失人性的细节,这种“于无声处听惊雷”的表演,恰似“阴虚”之体“不事张扬却暗藏生机”,无需大开大合的动作,仅凭眼神与微表情,便能将观众带入角色的情感漩涡,正如他在一次访谈中所说:“豫剧不是‘吼’出来的,是‘品’出来的,好的表演要让观众品出角色的苦辣酸甜,就像品茶,初尝平淡,回味却悠长。”

为了更清晰地呈现金不换“阴虚”艺术风格的特质,可通过以下表格对比其与传统豫剧风格的差异:

| 艺术维度 | 传统豫剧风格 | 金不换“阴虚”风格 |

|---|---|---|

| 唱腔特点 | 高亢激越、字正腔圆、以声夺人 | 低回婉转、气韵绵长、以情带声 |

| 表演动作 | 夸张鲜明、大开大合、注重程式 | 含蓄内敛、细腻传神、重神轻形 |

| 情感表达 | 外放直白、爱憎分明 | 内敛深沉、层次丰富、引人共情 |

| 角色塑造 | 类型化、脸谱化 | 个性化、人性化、挖掘内心矛盾 |

| 观众感受 | 情绪直接冲击、酣畅淋漓 | 回味悠长、余韵不绝、沉浸式体验 |

金不换的“阴虚”艺术风格,并非对传统豫剧的背离,而是在传承中的创新与发展,豫剧作为中原文化的载体,其风格本就应多元包容——既有常香玉“豫剧皇后”的激昂豪放,也有金不换“内秀派”的细腻深沉,他的成功在于,将中医“阴阳平衡”的哲学思想融入艺术创作,以“阴虚”之“柔”调和传统豫剧之“刚”,使豫剧的表现力更加丰富,既能满足观众对“火爆戏”的期待,也能传递“深情戏”的感动,正如他在《泪洒相思地》中演绎的书生张君瑞,没有用夸张的动作表现相思之苦,而是通过一句“断肠人忆断肠天”的唱腔,将“为伊消得人憔悴”的深情融入看似平淡的旋律中,让观众在“虚”声中感受到“实”痛,这正是“阴虚”艺术风格的魅力所在。

金不换的“阴虚”风格也并非完美无缺,曾有评论指出其表演在某些剧目中可能因过于内敛而缺乏戏剧冲突的爆发力,但艺术本无定法,正如中医调理需“因人而异”,豫剧风格也应“因戏而异”,金不换的价值在于,他为豫剧艺术提供了一种新的审美可能——在快节奏的现代社会,这种“慢下来”“品进去”的表演方式,或许更能触动观众内心深处的柔软。

相关问答FAQs

Q1:金不换的“阴虚”艺术风格与豫剧传统刚健风格有何本质区别?

A1:本质区别在于审美取向与表现手法的差异,传统豫剧刚健风格强调“以声夺人”“以形传神”,通过高亢的唱腔、夸张的动作塑造鲜明形象,如常香玉的《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”,以铿锵有力的唱腔展现巾帼豪情;而金不换的“阴虚”风格则追求“以情带声”“以神驭形”,注重内心情感的细腻表达,通过低回的唱腔、含蓄的动作传递人物复杂心理,如《三哭殿》中唐太宗的无奈,以“虚”声藏“实”情,前者是“外放的热烈”,后者是“内敛的深沉”,二者共同构成了豫剧艺术的“阴阳平衡”。

Q2:如何评价金不换“阴虚”风格在豫剧发展中的创新意义?

A2:金不换的“阴虚”风格是豫剧在现代化进程中“守正创新”的典范,其“守正”体现在对唐派艺术的传承,如吐字归音、行腔规范的坚守;“创新”则在于将传统“阳刚”风格与“阴柔”元素融合,拓展了豫剧的表现边界,这种创新不仅丰富了豫剧的审美维度,更贴近了当代观众对“情感共鸣”的需求——在快节奏生活中,观众更渴望通过细腻的表演感受角色的真实情感,而非单纯被“火爆”场面吸引,金不换的实践证明,传统戏曲的现代化并非颠覆传统,而是在传统基因中注入新的生命力,让豫剧艺术在新时代焕发新的光彩。