旨在全面评估考生的专业潜质、文化素养与综合能力,既注重传统戏曲技艺的传承,也强调现代教育理念的应用,通常涵盖专业基础理论、专业技能测试、文化素养考核及综合素质面试四大模块。

专业基础理论部分主要考察考生对戏曲艺术的系统性认知,包括中国戏曲史(如元杂剧、明清传奇、地方戏发展脉络)、戏曲基本理论(“四功五法”“唱念做打”的内涵与要求、行当划分、声腔体系)、戏曲音乐基础(板式、曲牌、锣鼓经的识别与运用)及经典剧目解析(如《牡丹亭》《霸王别姬》等剧情、人物、艺术特色),部分院校还会涉及戏曲美学、教育学原理(如戏曲教学法、青少年戏曲教育特点)等内容,要求考生既能梳理历史脉络,又能结合理论分析实践问题。

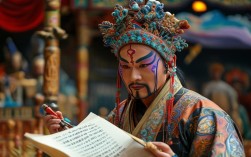

专业技能测试是考试的核心,重点考察考生的舞台表现力与技艺掌握程度,不同行当(生、旦、净、丑)的考核侧重点各有差异,以京剧为例,生行需考核唱段(如《三家店》秦琼的“将酒宴”选段,要求嗓音洪亮、行腔规范)、念白(韵白、散白的吐字清晰与情感表达)、身段(台步、手势、眼神的协调性)及把子功(刀、枪、剑等器械的基本套路);旦行则侧重唱腔(梅派的“婉约”、程派的“幽咽”等流派特色)、水袖功(抖、抛、扬的技巧)、圆场步(步法的轻盈与稳定性)及扇子功(团扇、折扇的运用技巧),净行需展示脸谱绘制(色彩象征与人物性格关联)、架功(站姿、亮相的气势)及唱念(“炸音”与“鼻腔共鸣”的结合);丑行则强调念白的诙谐性(如“京白”“韵白”的方言特色)与身段的灵活性(矮子功、猴戏等特技),地方戏院校(如越剧、川剧)还会增加地方声腔、方言念白及特色绝活(如川剧“变脸”)的专项考核,以下为专业技能测试的常见项目与要求概览:

| 行当 | 考核项目 | 具体要求 | 分值参考(%) |

|---|---|---|---|

| 生行 | 唱段演唱 | 选段完整,流派韵味准确,节奏稳定 | 25 |

| 念白 | 字正腔圆,情感饱满,符合人物身份 | 15 | |

| 身段展示 | 台步稳健,手势规范,眼神传神,动作连贯 | 20 | |

| 毯子功/把子功 | 基本翻腾技巧(如小翻、蛮子)或器械套路熟练度,动作安全规范 | 20 | |

| 旦行 | 唱腔演唱 | 声音甜美,音域宽广,流派风格鲜明 | 25 |

| 水袖功/扇子功 | 技法娴熟,运用灵活,配合身段展现人物情绪 | 20 | |

| 场步/圆场 | 步幅均匀,速度可控,身段协调 | 15 | |

| 剧目片段表演 | 完成一段经典剧目片段,体现唱念做打的综合能力 | 20 | |

| 净/丑行 | 脸谱绘制/绝活 | 脸谱色彩搭配合理,人物特征突出;或完成特色绝活(如变脸、喷火) | 30 |

| 唱念/身段 | 净行唱腔气势磅礴,丑行念白诙谐幽默,身段夸张有度 | 25 | |

| 把子功/架功 | 器械使用熟练,架功稳重大方 | 25 |

文化素养考核侧重考生的综合知识储备,通常包括语文(古诗文阅读、戏曲主题写作)、历史(中国戏曲发展史中的重要事件、人物)、艺术概论(戏曲与其他艺术门类的异同、艺术创作规律)及英语(基础阅读与翻译,部分院校不作硬性要求),考试形式以笔试为主,旨在考察考生是否具备将戏曲艺术与文化背景结合的理解能力,以及未来从事戏曲教育研究的基础文化素养。

综合素质面试主要考察考生的职业动机、心理素质与沟通能力,考官会提问“为何选择戏曲教育专业”“如何理解戏曲的‘传承与创新’”“遇到学生学不会动作时会如何引导”等问题,观察考生的逻辑思维、对戏曲教育的认知深度及临场应变能力,部分院校还会设置模拟教学环节,要求考生现场演示一个戏曲动作或唱腔片段,考察其教学表达能力。

相关问答FAQs:

Q1:非戏曲专业考生报考戏曲教育专业需要额外准备什么?

A1:非专业考生需提前补充戏曲基础知识,可通过阅读《中国戏曲史教程》《戏曲表演艺术教程》等书籍,观看经典剧目(如《贵妃醉酒》《穆桂英挂帅》)积累感性认知;同时练习基础身段(如站姿、台步)或发声方法,提升身体协调性与节奏感;建议了解目标院校的招生简章,针对性准备其特色剧种或考核项目(如北方院校侧重京剧,南方院校可能涉及昆曲或越剧)。

Q2:戏曲教育考试中,专业和文化课的比重如何平衡?

A2:不同院校的侧重点略有差异,但总体以专业技能为核心,通常占比60%-70%,文化素养占20%-30%,综合素质面试占10%-15%,专业成绩是录取的关键,需重点突破唱念做打的专项训练;文化课不可忽视,尤其语文和历史中的戏曲相关内容(如元杂剧作家、经典剧目背景)是常考点,建议每天分配1-2小时巩固基础,避免因文化课成绩过低而受限。