京剧唱腔作为中国戏曲音乐的代表,以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,成为京剧艺术的核心组成部分,它不仅是人物情感表达的载体,更是剧情推进、人物塑造的重要手段,具有鲜明的艺术特点和多维度的作用。

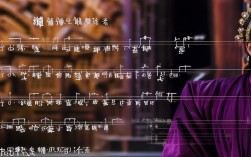

京剧唱腔的首要特点是板式变化体的结构体系,京剧以“西皮”和“二黄”为两大主干唱腔,辅以反西皮、反二黄、南梆子、四平调等辅助腔调,形成了一套完整的板式分类,每种板式通过速度、节奏、节拍的变化,对应不同的情绪场景和剧情需求,西皮腔明快流畅,旋律起伏较大,多表现欢快、激昂或叙事性的内容,其“原板”中速平稳,适合铺陈剧情;“慢板”舒缓悠扬,适合抒发深沉情感;“快板”节奏紧凑,常用于表现紧张或激烈的冲突,二黄腔则低回婉转,旋律起伏较小,多表现沉郁、悲怆或抒情的场景,“原板”沉稳叙事,“慢板”哀婉绵长,“导板”散板节奏自由,常用于人物内心独白或情绪爆发,这种板式变化的结构,使得唱腔能够灵活适配剧情的起承转合,形成“以腔叙事、以腔抒情”的艺术逻辑。

“字正腔圆”的咬字与行腔特色是京剧唱腔的精髓,京剧唱词以中州韵为基础,结合湖广音的发音特点,强调“字正”为先——通过“出字、归韵、收音”的严谨咬字方法,确保唱词清晰可辨,让观众“听字知意”,在“字正”的基础上,讲究“腔圆”,即旋律线条的圆润流畅,通过“依字行腔”的原则,让唱腔的走向与字音的声调、韵律紧密结合,形成“平声平出,仄声仄收”的行腔规律,京剧唱腔大量运用“润腔”技巧,如擞音、颤音、滑音、装饰音等,为旋律增添细腻的情感色彩。《霸王别姬》中虞姬的南梆子唱段“看大王在帐中和衣睡稳”,通过轻柔的滑音和细腻的颤音,将虞姬内心的忧虑与温柔表现得淋漓尽致;“字正腔圆”不仅提升了唱腔的审美价值,更让观众在听觉上既能理解剧情,又能感受到音乐的美感。

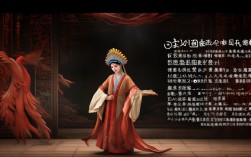

地域融合与程式化、个性化的统一是京剧唱腔的重要特征,京剧在形成过程中,融合了徽剧的二黄腔、汉剧的西皮腔、昆曲的婉转、梆子腔的高亢等南北声腔元素,形成了兼具北方的刚劲与南方的柔美的风格,京剧唱腔具有高度的程式化,不同行当(生、旦、净、丑)都有固定的唱腔范式,如老生唱腔苍劲有力,青衣唱腔婉转细腻,花脸唱腔粗犷豪放,这种程式化为演员提供了创作基础,而优秀的演员又能在程式中融入个人理解,形成独特的“流派唱腔”,梅兰芳的“梅派”唱腔柔美婉约,尚小云的“尚派”唱腔刚劲挺拔,程砚秋的“程派”唱腔幽咽婉转,既遵循行当规范,又彰显个人风格,实现了“共性之美”与“个性之魅”的统一。

京剧唱腔的作用首先体现在塑造人物形象、揭示人物内心,通过不同行当的唱腔特点和润腔技巧,演员能够精准刻画人物的性格、身份与情感状态。《铡美案》中包拯的花脸唱腔,用浑厚有力的嗓音和直腔直板的旋律,表现其刚正不阿、铁面无私的性格;《贵妃醉酒》中杨玉环的旦角唱腔,用华丽婉转的旋律和细腻的润腔,展现其雍容华贵又略带失落的复杂心境,唱腔成为人物“声音化的肖像”,让观众通过听觉感知人物的灵魂。

推动剧情发展、营造戏剧氛围,京剧唱腔与念白、表演、伴奏紧密结合,通过不同板式的转换控制剧情节奏,在冲突激烈的场面,常用“快板”或“流水板”加快节奏,营造紧张感;在抒情或回忆的场景,多用“慢板”或“导板”,延展情感空间,唱腔的调式变化也能暗示剧情转折,如从西皮转二黄,往往标志着情绪从明快转向沉郁,为剧情发展铺垫氛围。

传递文化内涵、承载审美教育也是京剧唱腔的重要作用,京剧唱腔的唱词多取材于历史故事、神话传说、文学经典,蕴含着中国传统文化的伦理观念、价值取向和审美情趣,通过唱腔的演绎,这些文化元素得以艺术化呈现,观众在欣赏唱腔的同时,也能感受到忠孝节义、家国情怀等文化精神。“字正腔圆”“声情并茂”的唱腔审美,培养了观众对传统音乐的鉴赏能力,成为传承中华文化的重要载体。

相关问答FAQs

Q1:京剧唱腔中的“西皮”和“二黄”如何通过旋律和情绪区分?

A1:西皮和二黄是京剧的两大主干唱腔,旋律和情绪差异显著,西皮腔源于安徽,旋律起伏较大,节奏明快,多表现欢快、激昂或叙事性内容,如《空城计》中诸葛亮的西皮慢板“我正在城楼观山景”,旋律流畅,表现诸葛亮的从容淡定;二黄腔源于湖北,旋律平稳低回,节奏舒缓,多表现沉郁、悲怆或抒情场景,如《霸王别姬》中虞姬的二黄慢板“劝君王饮酒听虞歌”,旋律哀婉,传递出悲剧色彩,从调式看,西皮以“宫”音为主,色彩明亮;二黄以“徵”音为主,色彩暗沉,两者通过旋律走向和调式对比形成鲜明区分。

Q2:为什么京剧演员强调“唱念做打”中“唱”为首,唱腔有何核心地位?

A2:“唱念做打”是京剧表演的“四功”,唱”居首位,源于唱腔在京剧艺术中的核心作用,唱腔是京剧音乐的主体,通过旋律、节奏、板式等要素直接传递情感、塑造人物,是“有声之戏”的基础;唱腔与“念”(韵白、散白)同属“声腔艺术”,但唱腔更具音乐性和抒情性,能够突破语言的局限,深化情感表达;唱腔的节奏往往统领全剧的表演节奏,如“快板”带动身段动作的紧凑,“慢板”引导表演的舒展,唱腔的“板眼”成为表演的“节拍器”。“唱”不仅是表演的基础,更是京剧艺术“以歌舞演故事”本质的直接体现,奠定了京剧作为“唱念做打”综合艺术的整体框架。