梁山伯与祝英台作为中国四大民间传说之一,其戏曲改编版本跨越千年、遍布南北,成为传统戏曲中“悲情浪漫”的典范,从东晋时期的民间雏形到明清戏曲的成熟,再到现代舞台的多元呈现,梁祝故事以戏曲为载体,将爱情悲剧与反封建精神深度融合,成为中华文化中极具生命力的文化符号。

起源与流布:从民间传说到戏曲经典

梁祝故事的源头可追溯至东晋时期,唐代《宣室志》中已有“女子祝英台,男装求学,与梁山伯同窗三载,后以身殉情,化蝶双飞”的记载,至宋元时期,说唱艺术与杂剧兴起,梁祝故事开始被搬上舞台,元代南戏《祝英台》已具戏曲雏形,明清时期,随着地方戏的繁荣,梁祝戏曲进入爆发期:越剧、川剧、粤剧、京剧、黄梅戏等数十个剧种均将其纳入经典剧目,形成“一戏多腔”的跨地域传播格局。

不同剧种在改编中融入地域文化,使梁祝戏曲呈现出多元面貌,越剧以“才子佳人”为基调,唱腔婉转细腻,突出爱情的柔美与悲剧性;川剧则融入帮腔、变脸等绝活,强化戏剧冲突;粤剧结合南音、粤讴等唱腔,增添岭南风情,这种“本土化”改编,让梁祝故事在不同地域文化中生根发芽,成为全民共享的文化记忆。

剧情核心:从同窗情愫到化蝶绝唱

梁祝戏曲的剧情虽因剧种略有差异,但核心脉络高度一致,可分为“同窗相知”“十八相送”“楼台相会”“哭坟化蝶”四大关键情节,层层递进地展现爱情的萌发、受阻与升华。

同窗相知:祝英台女扮男装,前往杭州求学,途中与梁山伯相遇,结为兄弟,同窗三载,两人朝夕相处,诗词唱和,情谊渐深,祝英台多次暗示女儿身,憨厚的梁山伯却未能察觉。

十八相送:学成归家,祝英台途中借“井中照影”“鸳鸯成对”“比目鱼游”等意象,暗示身份,表达爱意,但梁山伯始终不解,二人依依惜别。

楼台相会:梁山伯访祝,得知祝已被许配马家,悲痛欲绝,一病不起;祝英台抗婚未果,被迫出嫁,途中与梁山伯临终相见,二人立下“死后化蝶”的誓言。

哭坟化蝶:梁山伯病逝,祝英台出嫁途经其墓,雷雨大作,坟墓裂开,祝英台纵身跃入,二人魂魄化作双蝶,翩跹飞舞,象征爱情的永恒。

这一剧情以“情”为魂,以“礼”为枷,将个人情感与封建礼教的矛盾推向极致,最终以“化蝶”的超现实结局寄托对自由爱情的向往,成为戏曲中“悲剧美”的巅峰。

艺术特色:唱腔、表演与舞美的融合

梁祝戏曲的艺术魅力,在于其对戏曲本体元素的极致运用,形成“声情并茂、形神兼备”的舞台呈现。

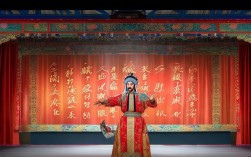

唱腔音乐:各剧种以唱腔塑造人物性格,越剧的“尺调腔”哀婉缠绵,如《楼台会》中“记得草桥两结拜”,通过下行旋律表现梁山伯的悔恨与祝英台的悲切;川剧帮腔高亢激越,如“化蝶”时众人合唱,烘托天人感应的震撼;黄梅戏则用“平词”与“彩腔”结合,唱腔质朴深情,贴近民间生活。

表演技艺:演员的身段、眼神、唱念做打均服务于人物塑造,祝英台的“女扮男装”需通过台步、动作的性别转换体现,如越剧演员用“小生步”表现英气,回归女装后改用“花旦步”显柔美;梁山伯的“儒生”形象则通过“甩袖”“抚须”等程式化动作,凸显其憨厚书卷气;“哭坟”一场中,演员的“跪步”“甩发”等技巧,将悲痛情绪推向高潮。

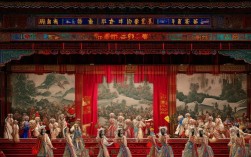

舞美意象:传统戏曲以写意为主,梁祝剧目常用“一桌二椅”构建场景,如“草桥结拜”以虚拟动作表现山水同行;“化蝶”则通过灯光、纱幕与双人舞,营造“蝶影翩跹”的梦幻意境,虚实结合间,将抽象的“爱情永恒”具象化。

文化影响:从舞台经典到精神象征

梁祝戏曲不仅是中国戏曲的瑰宝,更成为中华文化的重要符号,其“反封建、争自由”的主题,与五四精神共鸣,推动戏曲现代化——1954年,越剧电影《梁山伯与祝英台》上映,引发全国轰动,获国际电影节“音乐奖”,被誉为“东方的罗密欧与朱丽叶”,在海外,梁祝戏曲通过孔子学院、国际艺术节等平台传播,成为中外文化交流的桥梁。

故事中“化蝶”的结局,超越了生死的界限,寄托了中国人对“爱情永恒”的信仰,至今仍影响着文学、影视、音乐等艺术形式,小提琴协奏曲《梁祝》、舞剧《梁祝》等,均以戏曲为灵感,让这一经典在当代焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:梁祝戏曲中,“十八相送”为何成为最经典的桥段?

A:“十八相送”通过一系列生活化的隐喻与象征,巧妙推动剧情并塑造人物,祝英台借“井中照影”暗示女儿身,用“鸳鸯成对”“比目鱼游”比喻爱情,而梁山伯的“不解风情”则强化其憨厚性格,这一桥段将“情”与“礼”的矛盾埋下伏笔,情节生动、充满民间智慧,成为戏曲中“以景抒情”的典范,也为后续的悲剧结局奠定情感基础。

Q2:不同剧种的梁祝表演,在情感表达上有何差异?

A:不同地域文化塑造了梁祝戏曲的情感表达差异,越剧(江浙)受吴文化影响,唱腔婉转细腻,表演注重“情”的含蓄,如袁雪芬版祝英台,眼神与身段均透着江南女子的柔美与哀婉;川剧(四川)融合巴蜀文化的热烈,帮腔高亢,表演夸张,如“化蝶”时的变脸技巧,情感外放而浓烈;粤剧(岭南)结合南音唱腔,唱腔圆润,注重唱功,情感表达更贴近市民审美,刚柔并济,这些差异让梁祝故事在不同地域呈现出“一戏千面”的魅力。