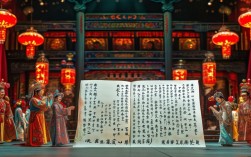

京剧《打面缸》是传统喜剧中极具代表性的“玩笑戏”,源自花部乱弹,后经京剧艺人改编完善,以生活化的闹剧形式讽刺封建官场的腐败荒淫,赞扬底层民众的机智勇敢,全剧情节紧凑,人物鲜活,通过一连串误会与巧合,构建出充满烟火气的讽刺喜剧。

剧情梗概

故事发生在清代市井,以山东某县为背景,围绕妓女周腊梅与丈夫张才的遭遇展开。

开端:张才嗜赌成性,欠下赌债被县太爷关进大牢,妓院鸨母周氏为生计,让养女周腊梅接客,腊梅却心向自由,不愿屈从,县太爷听闻腊梅貌美,假借“关心”将其叫到县衙,实则意图霸占,他假意做主,让腊梅“还俗”,并安排她住在县衙后院,实则暗藏私心。

发展:县衙师爷王书吏与四老爷得知腊梅住在县衙,纷纷起了色心,先后以“送衣服”“请安”为名潜入后院调戏腊梅,腊梅假意顺从,将二人藏于大缸、柜中,又故意让县太爷撞见,三人互相猜忌、出丑,闹出一系列笑话。

高潮:腊梅为彻底摆脱纠缠,心生一计,她谎称县衙后院藏有“金银财宝”,诱使县太爷、王书吏、四老爷三人深夜前往“寻宝”,她先让三人轮流“打更”守夜,又借口“烧水泡茶”,支使四老爷去挑水,王书吏去劈柴,县太爷则钻进面缸躲藏,待三人忙乱之际,腊梅暗中通知张才出狱,夫妻二人合力将县太爷、王书吏、四老爷一一捉弄,最终让三人狼狈不堪,当众出丑。

结局:张才与腊梅重归于好,而县太爷等三人因丑行暴露,在百姓面前颜面尽失,灰溜溜地离去,全剧以底层民众的智慧战胜封建权贵,以轻松诙谐的方式完成对腐败官场的讽刺。

人物与主题分析

主要人物

| 人物 | 性格特点 | 在剧情中的作用 |

|---|---|---|

| 周腊梅 | 机智泼辣、勇敢 | 以退为进,巧妙对抗权贵 |

| 张才 | 市井小民,有缺点但重情 | 推动情节发展,代表底层民众 |

| 县太爷 | 贪婪好色、虚伪 | 封建腐败官员的代表,被讽刺对象 |

| 王书吏、四老爷 | 阿谀奉承、好色 | 县太爷的帮凶,强化讽刺效果 |

主题思想

- 讽刺封建官场腐败:县太爷、王书吏等身为父母官,却不务正业,沉迷酒色,利用职权欺压百姓,揭露了封建官僚体系的荒诞与腐朽。

- 赞扬底层民众智慧:周腊梅以弱胜强,凭借机智与勇气化解危机,展现了普通人在压迫下的反抗精神,传递了“邪不压正”的朴素价值观。

- 展现市井生活气息:全剧以市井小人物为主角,语言通俗,情节贴近生活,充满了烟火气与幽默感,体现了京剧艺术的民间性。

艺术特色

《打面缸》作为“玩笑戏”,在表演上以生活化、夸张化的手法见长。

- 表演风格:以“玩笑旦”(花旦)为主,身段灵活,念白口语化,通过面部表情与肢体动作突出人物的机敏与泼辣,例如腊梅藏人时的狡黠、调戏三人时的反讽,都通过细腻的表演增强喜剧效果。

- 语言幽默:台词充满市井俚语,既有对白,也有唱段,语言直白生动,如腊梅故意说“面缸里藏着金元宝”,诱使县官等人出丑,充满讽刺意味。

- 结构巧妙:全剧采用“误会+巧合”的戏剧手法,情节环环相扣,层层递进,从调戏到捉弄,再到最终惩罚,节奏明快,引人发笑。

相关问答FAQs

Q:《打面缸》属于京剧中的哪一类行当戏?

A:《打面缸》属于京剧中的“玩笑戏”,以“玩笑旦”(花旦)为主要行当,辅以“文丑”(王书吏、四老爷)和“老生”(县太爷)等行当,花旦演员通过活泼的身段、俏皮的念白和夸张的表情,塑造出周腊梅机智泼辣的形象;丑角则以插科打诨制造笑料,推动剧情发展,形成“旦丑配合”的喜剧模式。

Q:《打面缸》为何能成为京剧传统喜剧的经典?

A:其经典性主要体现在三方面:一是题材贴近生活,以市井小人物的反抗故事引发观众共鸣;二是讽刺手法巧妙,通过封建官员的丑态揭露社会现实,既有娱乐性又有批判性;三是表演风格独特,将生活化的动作与京剧程式相结合,形成轻松幽默的舞台效果,经久不衰。