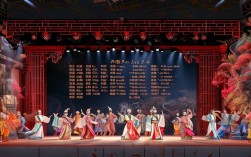

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,发源于河南,距今已有数百年的历史,以其高亢激越、质朴豪迈的风格深受广大观众喜爱,被誉为“中国第一大地方剧种”,在漫长的发展过程中,豫剧涌现出大量经典剧目和著名表演艺术家,成为中原文化的重要载体。

豫剧的经典剧目题材广泛,涵盖历史演义、民间传说、现代生活等多个领域,其中许多剧目因其深刻的思想内涵和精湛的艺术表现力而成为传世之作,花木兰》,讲述了代父从军的巾帼英雄花木兰的传奇故事,剧中“刘大哥讲话理太偏”等唱段广为流传,经豫剧大师常香玉的演绎,成为豫剧的标志性剧目,现代戏《朝阳沟》则以清新的笔触描绘了知识青年扎根农村的火热生活,剧中“亲家母你坐下”等唱段充满生活气息,成为反映时代变迁的经典,传统剧目《穆桂英挂帅》中,穆桂英“我不挂帅谁挂帅”的豪迈誓言,展现了豫剧刚健豪放的艺术特质;《七品芝麻官》则通过“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的经典台词,塑造了唐成这一不畏权贵的清官形象,既幽默诙谐又充满正义感;《秦香莲》以包公铡陈世美的故事,歌颂了正义、鞭挞了负心,其悲情唱腔感染了无数观众;《破洪州》中穆桂英与杨宗保的夫妻情与家国义交织,展现了巾帼不让须眉的英雄气概,这些剧目不仅情节曲折动人,更在唱腔、表演、舞美等方面各具特色,共同构成了豫剧丰富的剧目宝库。

豫剧的繁荣离不开一代代艺术家的辛勤耕耘,五大名旦”——常香玉、陈素真、崔兰田、马金凤、阎立品,更是将豫剧艺术推向了高峰,常香玉创立的“常派”艺术,以刚健明亮、大气磅礴的唱腔著称,代表作《花木兰》《拷红》等成为豫剧经典;陈素真的“陈派”则细腻婉约,闺门旦表演独树一帜,在《宇宙锋》《三上轿》等剧目中展现了深厚的艺术功力;崔兰田的“崔派”以悲怆深沉的“崔派”哭腔闻名,《秦香莲》《三上轿》等剧目中的悲剧形象深入人心;马金凤的“马派”嗓音宽厚洪亮,塑造的穆桂英、佘太君等巾帼英雄形象英姿飒爽,被誉为“洛阳牡丹”;阎立品的“阎派”表演温婉典雅,注重人物内心刻画,《秦雪梅吊孝》《秦雪梅观文》等剧目尽显闺门旦的柔美气质,除五大名旦外,当代豫剧艺术家如李树建、小香玉等也各具特色,李树建以“李派”悲剧艺术见长,在《清风亭》《程婴救孤》等剧目中展现了深厚的人文关怀;小香玉则致力于豫剧的普及与传承,通过创新表演形式吸引年轻观众。

豫剧的艺术特色鲜明,其唱腔以梆子腔为基础,分为豫东调、豫西调、豫南调、祥符调等不同流派,豫东调高亢激越,豫西调委婉深沉,两者融合后形成了丰富多样的唱腔体系,表演上,豫剧贴近生活,注重写实,既有夸张的程式化动作,又有细腻的表情刻画,善于表现普通人的喜怒哀乐,音乐伴奏以板胡为主,辅以二胡、琵琶、笛子等乐器,打击乐中的板鼓、大锣、小镲等则增强了节奏的感染力。

相关问答FAQs

Q1: 豫剧和京剧的主要区别是什么?

A1: 豫剧与京剧虽同属中国戏曲,但在多个方面存在差异,起源上,豫剧源于河南民间,京剧形成于北京;唱腔风格上,豫剧高亢质朴,更具乡土气息,京剧则婉转华丽,程式化更强;表演题材上,豫剧更贴近民间生活,擅长表现市井百态和英雄传奇,京剧题材更为广泛,帝王将相、才子佳人戏较多;语言上,豫剧以河南方言为基础,京剧以“湖广音”和“中州韵”为基础。

Q2: 豫剧在当代如何传承与发展?

A2: 豫剧的当代传承与发展主要通过以下途径:一是创新剧目创作,结合时代主题创作现代戏和新编历史剧,如《焦裕禄》《银杏树下》等;二是加强青年演员培养,通过戏曲院校、名师带徒等方式培养新人,避免人才断层;三是借助新媒体传播,通过短视频、直播等形式扩大受众群体,吸引年轻观众;四是推动“豫剧进校园”,在中小学开设戏曲课程,培养青少年的戏曲兴趣,让豫剧艺术在年轻一代中生根发芽。