沉香劈山救母作为中国民间广为流传的神话故事,承载着孝道文化与反抗精神,在戏曲舞台上被反复演绎,其中昆曲与京剧作为两大代表性剧种,虽同源而异流,对这一题材的处理却各具神韵,展现出不同的艺术风貌。

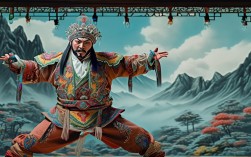

昆曲作为“百戏之祖”,其《劈山救母》更侧重于情感的内敛与诗意的铺陈,故事以三圣母与刘彦昌的人神之恋开篇,昆曲的唱腔婉转细腻,尤擅表达人物内心幽微的情感变化,如三圣母被压华山后,【二黄慢板】的唱段中,“听谯楼打罢了初更时候”一句,通过“水磨腔”的婉转迂回,将她的孤寂、悔恨与对沉香的思念层层递进,声腔如泣如诉,字字含情,表演上,昆曲讲究“以身段代语,以眼神传情”,三圣母被压时的“亮相”,身段微颤,眼神中透着绝望与不甘,却无激烈外放的动作,符合其“闺门旦”的行当规范,尽显文人化的雅致,沉香从懵懂少年到决心救母的成长,则通过【反二黄】的唱腔完成情绪转折,如“狠心娘将儿撇在山沟”一段,高亢中带着悲愤,却仍以含蓄内敛的方式呈现,避免过度直白,体现昆曲“以简驭繁”的美学追求。

京剧的《劈山救母》则更具舞台张力与戏剧冲突,尤其在武戏与人物性格塑造上更为鲜明,京剧的唱腔激昂高亢,西皮、二黄的板式变化丰富,适合表现强烈的情感,沉香作为主角,多以“武生”应工,唱腔中【西皮流水】的明快与【二黄导板】的悲愤结合,凸显其勇猛刚毅,如“沉香打祖庙”一场,【西皮快板】“铁掌打碎祖庙堂”的唱词,节奏急促,字字铿锵,配合“起霸”、“趟马”等程式化身段,将少年沉香的愤怒与决心具象化,劈山的高潮戏中,京剧的武打设计极具观赏性,沉香与“二郎神”的开打,通过“枪架子”、“翻跌”等技巧,配合锣鼓经的急促节奏,营造出紧张激烈的氛围,劈山”的动作以“亮相”定格,极具视觉冲击力,三圣母在京剧中的形象更为泼辣,虽同为旦角,但唱腔中融入了更多“花旦”的俏皮与“刀马旦”的英气,如“兄妹相认”一场,【二黄原板】“娇儿慢把娘来认”,既有母亲的慈爱,又有久别重逢的激动,情感表达更为外放直白。

为更直观对比两剧种的艺术特色,可整理如下:

| 对比维度 | 昆曲《劈山救母》 | 京剧《劈山救母》 |

|---|---|---|

| 剧情侧重 | 情感铺垫,人神恋的悲情与三圣母的内心挣扎 | 戏剧冲突,沉香成长与劈山救母的行动高潮 |

| 唱腔特点 | “水磨腔”婉转细腻,以【二黄】【反二黄】为主,抒情性强 | 西皮二黄板式多变,【西皮流水】高亢,【二黄导板】悲愤,戏剧性强 |

| 表演风格 | 身段含蓄,眼神传情,强调“写意”与“程式美” | 武打激烈,程式化动作(如起霸、开打),强调“写实”与舞台张力 |

| 人物塑造 | 三圣母闺门旦形象,柔弱哀婉;沉香成长内敛 | 沉香武生形象,勇猛刚毅;三圣母兼具花旦与刀马旦特质,外放泼辣 |

相关问答FAQs

Q1:昆曲和京剧的《劈山救母》在主角沉香的性格塑造上有何不同?

A1:昆曲中的沉香更侧重“文戏”刻画,通过唱腔与身段表现其从懵懂到坚定的心理转变,情感内敛,如【反二黄】唱段中“狠心娘将儿撇在山沟”,以声腔传递悲愤而非动作外放,符合昆曲“以情带戏”的传统;京剧中的沉香则以“武生”为核心,强调勇猛刚毅的行动力,通过“起霸”、“开打”等程式化动作展现其少年英雄气概,如“劈山”一场的武戏高潮,性格更为外放鲜明,突出“武戏文唱”中“武”的张力。

Q2:为什么京剧版《劈山救母》更强调武打场面?

A2:京剧作为“国戏”,其艺术特色之一便是“文武兼修”,尤其擅长通过武戏制造舞台高潮,沉香劈山救母的核心情节具有强烈的动作性,京剧将这一情节转化为“武戏”载体,既可展示演员的翻跌、打斗技巧(如“枪架子”、“劈叉”),又能通过锣鼓经的节奏变化推动剧情紧张感,武打场面符合京剧“唱念做打”并重的审美追求,使“救母”这一行动更具视觉冲击力,与昆曲以唱腔为主的抒情风格形成互补,满足不同观众的审美需求。