豫剧作为中国五大戏曲剧种之一,发源于河南开封,以其高亢激越、质朴豪放的唱腔,贴近生活的表演风格,深受中原地区乃至全国观众的喜爱,在浩如烟海的豫剧剧目中,以“刘”姓人物为主角的“全场戏”因其鲜明的人物形象、跌宕的剧情和深刻的文化内涵,成为豫剧舞台上的经典代表,这些剧目不仅展现了豫剧艺术的独特魅力,更承载着民间对清官、英雄、凡人英雄的集体记忆与价值认同。

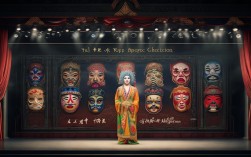

“刘”字豫剧的历史渊源可追溯至明清时期,多取材于历史传说、民间故事或现代革命题材,塑造了从古代清官到革命英雄的多元“刘”姓形象,如传统戏《刘墉下南京》中的刘墉,以足智多谋、刚正不阿的形象深入人心,通过“铡太师”“审国舅”等情节,演绎了“清官文化”的民间想象;现代戏《刘胡兰》则聚焦革命英雄刘胡兰,以其“生的伟大,死的光荣”的壮举,将豫剧艺术与时代精神紧密结合,成为红色经典的舞台诠释。《花木兰》中虽主角为花木兰,但其父花弧的“刘”姓改编版本(部分地域演出)也体现了豫剧对人物姓氏的灵活运用,凸显“忠孝节义”的传统伦理。

经典“刘”字全场戏的艺术特色,首先体现在人物塑造的立体性上,无论是刘墉的“智”、刘胡兰的“勇”,还是民间小人物刘全的“善”,豫剧通过唱、念、做、打的全方位表演,让角色血肉丰满,刘墉下南京》中,刘墉的唱腔融合豫东调的慷慨与豫西调的细腻,【二八板】【流水板】的转换间,既展现其朝堂之上的正气凛然,又流露市井生活的诙谐幽默,剧情设计巧妙,多采用“误会-冲突-解决”的经典结构,穿插“巧审案”“智斗奸臣”等高光桥段,悬念迭起,引人入胜,如《刘公案》系列中,刘墉微服私访、查案缉凶的故事,通过“访苏州”“破连环”等场次,将公案戏与家庭伦理戏相结合,满足不同观众的审美需求。

以下是部分经典“刘”字豫剧全场戏的概览:

| 剧目名称 | 主角 | 剧情梗概 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《刘墉下南京》 | 刘墉 | 刘墉奉旨查办南京贪官,与国舅、太师周旋,智破冤案,惩治奸佞。 | 唱腔刚柔并济,念白方言化,身段结合官步与丑角技巧,凸显“文官武唱”风格。 |

| 《刘胡兰》 | 刘胡兰 | 革命时期,青年刘胡兰面对敌人威胁,坚贞不屈,最终英勇牺牲,激励后人。 | 唱腔融入现代音乐元素,表演注重内心刻画,舞台设计简洁,突出悲剧力量。 |

| 《刘公案》 | 刘墉 | 以刘墉断案为主线,串联“铰铡刀”“闹开封”等故事,展现其明镜高悬的形象。 | 结构紧凑,板式丰富,【垛板】用于叙事,【快二八】增强紧张感,民间生活气息浓。 |

| 《刘全进瓜》 | 刘全 | 凡人刘全为救妻子,甘愿赴阴曹进瓜,其孝行感动天地,夫妻得以团聚。 | 唱腔质朴感人,表演贴近生活,融合神话元素,体现“孝道文化”的民间演绎。 |

“刘”字豫剧全场戏的传承与发展,离不开一代代豫剧艺术家的坚守与创新,从唐喜成、牛淑贤等老一辈艺术家对传统戏的打磨,到小香玉、李树建等当代名家对现代戏的探索,豫剧“刘”字戏在保留核心精神的同时,不断融入时代审美,如运用现代灯光舞美、创新唱腔设计,让经典剧目在当代舞台焕发新生,这些剧目不仅是豫剧艺术的瑰宝,更是中原文化“崇德、尚义、忠勇、孝悌”价值观的艺术载体,通过戏曲的传播,深入人心,代代相传。

相关问答FAQs

Q1:豫剧“刘”字戏中最具代表性的剧目是哪一部?为什么?

A1:《刘墉下南京》最具代表性,该剧不仅剧情曲折离奇,融合公案、权谋、喜剧元素,主角刘墉“清官+智者”的双重形象更是深入人心,其唱腔中“豫东调”的激昂与“豫西调”的婉转结合,展现了豫剧声腔的丰富性;剧中“智斗国舅”“怒铡太师”等经典桥段,既满足了观众对“正义战胜邪恶”的心理期待,又通过诙谐的念白和身段增强了观赏性,成为传统豫剧公案戏的典范。

Q2:现代豫剧“刘”字戏(如《刘胡兰》)与传统“刘”字戏在艺术表现上有何不同?

A2:现代豫剧“刘”字戏与传统“刘”字戏在题材、唱腔、表演上均有显著差异,传统戏多取材历史传说,以“清官”“侠士”为主角,唱腔以传统板式(如【二八板】【慢板】)为主,表演程式化强,注重“唱念做打”的规范;现代戏如《刘胡兰》则聚焦现实革命题材,主角形象更具时代性,唱腔在保留豫剧特色的基础上融入现代音乐元素,表演更注重内心真实情感的刻画,舞台布景、灯光等也借鉴话剧、影视手法,强化戏剧冲突的视觉冲击力,使剧目更贴近当代观众的审美需求。