听刘新民豫剧《铡西宫》,是一场浸润在黄河故土泥土芬芳与戏曲灵魂深处的艺术洗礼,作为豫剧唐派艺术的代表性传人,刘新民以其“嗓音如洪钟,气势若长虹”的表演,将这部传统公案戏演绎得既有历史的厚重感,又具舞台的鲜活度,让观众在铿锵的梆子声与婉转的唱腔中,触摸到豫剧艺术的筋骨与温度。

《铡西宫》的故事取材于民间传说,以北宋年间包拯陈州放粮归来,铡斩恃宠而骄、祸乱西宫的郭妃为核心情节,全剧围绕“法”与“情”的冲突展开:郭之父太师郭槐为女谋夺后位,设计陷害忠良,其女郭妃更是在宫中横行霸道,欺压嫔妃,甚至毒害皇子,包拯不畏权贵,顶着皇帝的压力、后宫的求情,最终以龙头铐锁西宫,以尚方宝剑正国法,这一故事本身便充满了戏剧张力——忠奸对立、法理人情、家国大义,而刘新民对包拯这一角色的塑造,则让这场“铡”不仅是法律的执行,更是一场道德的审判与精神的洗礼。

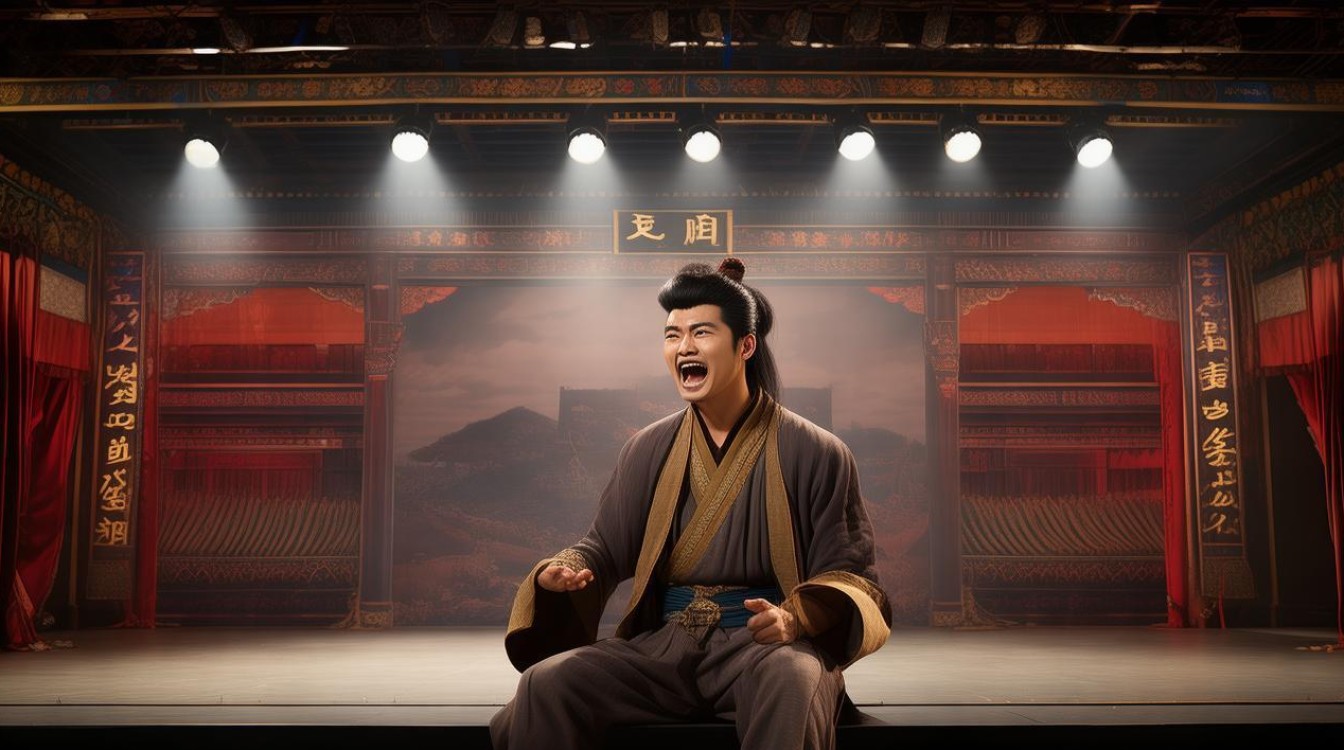

刘新民饰演的包拯,一出场便自带“威震乾坤”的气场,他未开言,先以“趟马”的身段亮相:跨步稳健如松,髯口随风飘拂,眼神如电扫视全场,仅一个亮相,便将包拯的刚正不阿、铁面无私刻入观众心中,他的唱腔更是唐派艺术的精髓所在:高亢处如裂帛穿云,直冲云霄;低回时如溪水潺潺,沁人心脾,在“见皇姑”一场中,面对郭妃的哭闹与皇帝的求情,他演唱的【二八板】“我包拯秉忠心把国事管”,字字铿锵,句句千钧,“管”字拖腔长达十余拍,既表现了包拯内心的挣扎(不忍辜负皇恩),更彰显了他“法大于情”的决心,此处唱腔中,他巧妙运用了“脑后音”与“胸腔音”的结合,使声音既有穿透力,又具醇厚度,仿佛能穿透时空,让观众感受到包拯“为民请命,为国除奸”的赤子之心。

念白方面,刘新民更是独具匠心,他摒弃了传统戏曲中“韵白”的过于书面化,而是以“京字韵”为基础,融入河南方言的质朴感,使台词既符合人物身份,又贴近观众,例如在斥责郭妃时,他的念白“你本是祸国殃民奸妃子,罪该万死难容情!”语气由缓到急,字字如刀,配合眼神的凌厉与手势的顿挫,将包拯的愤怒与威严展现得淋漓尽致,而面对皇帝的“求情”,他的念白则转为“微臣虽死不足惜,国法难容半分私”,声音略带沙哑,却更显悲壮,让观众在“包青天”的铁面之外,看到了他作为臣子的忠诚与无奈。

身段表演上,刘新民将“做”与“唱”完美融合,在“铡西宫”的高潮段落,他饰演的包拯手持尚方宝剑,步伐沉稳而坚定,每一步都仿佛踏在观众的心坎上,当郭妃被押上铡刀,他三次举剑、三次犹豫——第一次是念及君臣之情,剑尖微颤;第二次是念及郭妃曾诞育皇子,眉头紧锁;第三次则是看到郭槐的罪证,怒目圆睁,剑出鞘如闪电,这一系列动作,通过眼神、手势、步伐的细微变化,将包拯内心的矛盾与最终的决绝层层递进地展现出来,让观众在紧张的氛围中,深刻体会到“法理不外乎人情,但人情不能大于国法”的深刻内涵。

除了主演的个人魅力,《铡西宫》的舞台呈现也颇具特色,豫剧音乐以“高亢激越”著称,该剧的配乐更是将这一特点发挥到极致:开场以急促的【导板】引入,营造出紧张压抑的宫廷氛围;包拯登场时,板胡与梆子的合奏如惊雷贯耳,凸显其威严;郭妃被铡时,锣鼓骤停,仅留笛子独奏,凄婉哀怨,既是对郭妃的讽刺,也暗示了悲剧的结局,而舞台美术虽不繁复,但一桌二椅的巧妙运用,配合灯光的明暗变化,却能将宫廷的富丽堂皇与铡刀的森严冷峻形成鲜明对比,让观众将注意力完全集中在人物的表演与情感的冲突上。

作为传统剧目,《铡西宫》之所以能历经百年而魅力不减,正是因为它触及了中国人最朴素的价值观:对正义的向往、对邪恶的憎恶、对公平的追求,而刘新民通过其精湛的表演,让这一价值观在新时代焕发了新的光彩,他不拘泥于传统程式,而是在继承唐派艺术精髓的基础上,融入自己对人物的理解与时代的思考——例如在“见郭槐”一场中,他增加了郭槐与包智斗智的细节,通过眼神的闪烁与语气的变化,将老奸巨猾的郭槐与睿智沉稳的包拯之间的较量展现得更加生动;在“铡西宫”后,他设计了一个包拯独自望向宫墙的背影,此时音乐转为低沉的【慢板】,他轻声吟唱“铁面无私人称颂,留取清白在人间”,既是对包拯的归纳,也是对观众的启示:正义或许会迟到,但从不缺席。

听刘新民《铡西宫》,不仅是听觉的享受,更是心灵的震撼,他的唱腔里有黄河的奔腾,他的念白里有中原的厚重,他的身段里有戏曲的灵魂,当铡刀落下的那一刻,全场掌声雷动,那掌声不仅是对演员的肯定,更是对正义的呼唤、对传统的致敬,正如戏中所唱:“千年的故事唱不完,万年的大戏永流传”,刘新民与《铡西宫》,正是这流传不息的戏曲长河中,一朵璀璨的浪花,激荡着每一个中国人的文化自信与民族自豪。

| 角色 | 行当 | 刘新民表演特点 | 听感体验 |

|---|---|---|---|

| 包拯 | 铜锤花脸 | 嗓音洪亮,唱腔刚劲中带悲情,身段沉稳如山,眼神锐利如电,念白融入河南方言的质朴感。 | 高亢处如裂帛,低回时如诉,唱词铿锵有力,念白字字千钧,既有威严感,又有感染力。 |

| 郭妃 | 旦角 | (对比)骄纵跋扈,唱腔尖利,身段妖娆,念白刻意拿腔作势。 | 尖利唱腔与包拯的醇厚形成对比,营造紧张氛围,让观众对反派产生厌恶。 |

| 皇帝 | 老生 | (对比)优柔寡断,唱腔中带犹豫,念白中流露对包拯的敬畏与对郭妃的无奈。 | 唱腔起伏较小,表现其内心的矛盾,与包拯的坚定形成反差,凸显“法大于情”的主题。 |

相关问答FAQs

Q1:刘新民在《铡西宫》中塑造的包公与其他演员有何不同?

A1:刘新民塑造的包公更注重“人性化”的表达,他在继承唐派“刚劲豪放”风格的基础上,通过眼神、唱腔的细微变化,展现了包公“铁面”下的柔情——如面对郭妃求情时的犹豫、对皇帝的尊重、对百姓的怜悯,他将河南方言的质朴感融入念白,使台词更具生活气息,拉近了与观众的距离,让这一传统形象更具时代感染力。

Q2:《铡西宫》作为传统公案戏,其唱腔设计有哪些独特之处?

A2:《铡西宫》的唱腔以豫剧“豫东调”为基础,融合了“祥符调”的婉转,形成了“高亢激越中见细腻”的特点,剧中包拯的唱段多采用【二八板】【快二八】等板式,节奏明快,突出其刚正性格;而在情感抒发处,则运用【慢板】【哭腔】等,如“见皇姑”中的拖腔,既展现了包拯的内心挣扎,又增强了唱腔的戏剧张力,伴奏中板胡、梆子的强烈节奏与笛子的婉转形成对比,有效烘托了“忠奸斗争”的紧张氛围。