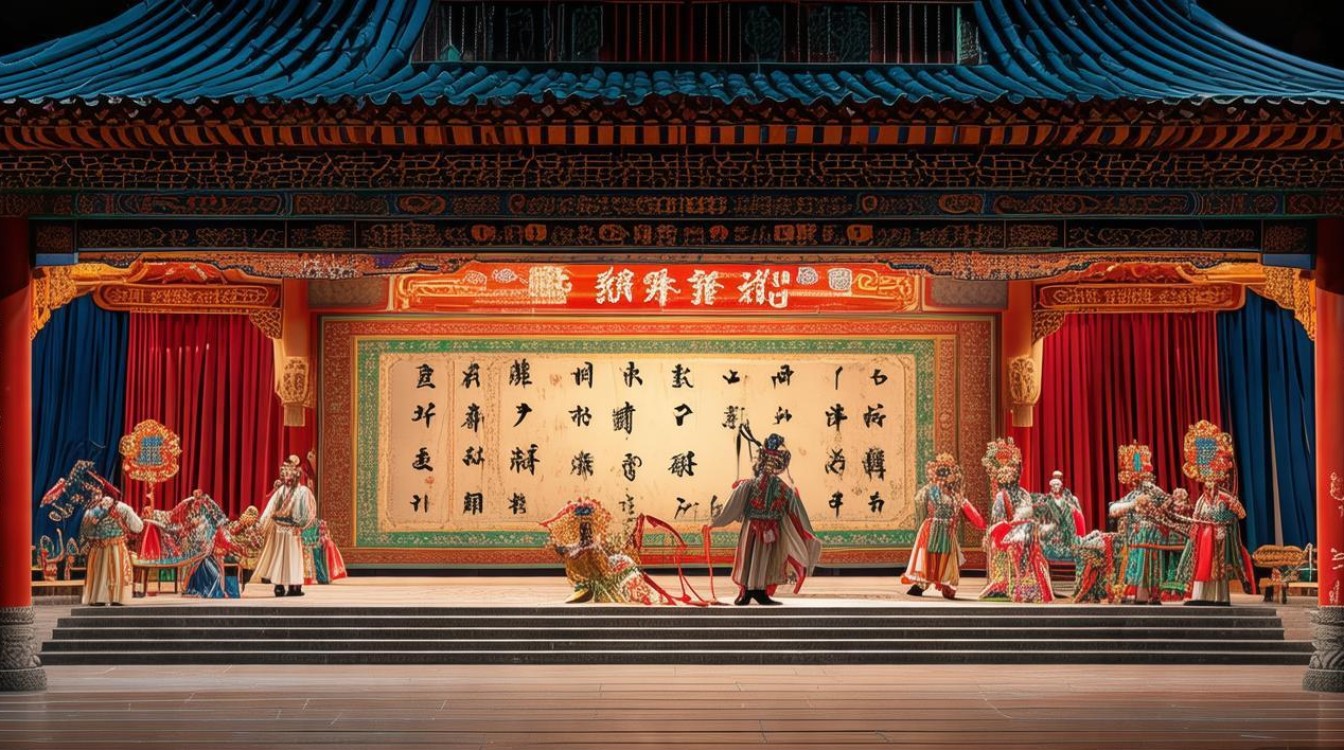

豫剧作为中原文化的瑰宝,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和贴近生活的题材,深受广大观众喜爱,在众多经典剧目中,《三拜花堂》以其曲折的剧情、鲜明的人物和浓郁的民俗气息,成为豫剧舞台上经久不衰的代表作品之一,这部戏不仅展现了传统婚俗的仪式感,更通过人物命运的跌宕起伏,折射出古代社会的伦理观念与人性光辉,堪称豫剧“才子佳人”戏中的典范之作。

《三拜花堂》的故事背景设定在明代,以江南才子张君瑞与相国千金崔莺莺的爱情为主线,融合了误会、巧合、抗争与团圆等传统戏曲元素,剧情开篇,张君瑞进京赶考途中,因故暂居白马寺,偶遇前往寺庙还愿的崔莺莺,二人一见钟情,却因崔父的反对和门第差异而难以结合,崔莺莺的表兄郑恒设计陷害,伪造书信挑拨二人关系,导致张君瑞误以为崔莺莺变心,愤而离开,崔莺莺在得知真相后,不顾礼教束缚,夜闯张生书房,表明心迹,在红娘的巧妙周旋和崔母的妥协下,二人历经波折终成眷属,以“三拜花堂”的传统仪式完成了这段爱情佳话,剧中,“三拜花堂”不仅是婚礼的核心仪式,更象征着爱情历经考验后的圆满,成为全剧的情感高潮与精神象征。

从艺术特色来看,《三拜花堂》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的综合性,唱腔上,该剧以豫剧“豫东调”为主,旋律明快流畅,既有才子佳人的缠绵悱恻,也有误会冲突的激昂愤慨,例如崔莺莺“在绣房中我想起张郎面”的经典唱段,通过细腻的行腔与情感表达,将人物内心的思念、委屈与坚定展现得淋漓尽致,成为豫剧旦角唱腔的代表作之一,表演上,演员的身段、眼神和念白均服务于人物塑造:张君瑞的书生气与痴情、崔莺莺的大家闺秀风范与倔强性格、红娘的机智灵动,都在演员的一颦一笑、一招一式中生动呈现,剧中对传统婚俗的还原也是一大亮点,从“抬花轿”“跨马鞍”到“交杯酒”,每一个细节都充满了中原民俗的仪式感,让观众在欣赏剧情的同时,也能感受到传统文化的深厚底蕴。

在传承与影响方面,《三拜花堂》自诞生以来,历经几代豫剧艺术家的打磨与创新,从早期的“河南梆子”时期到现代豫剧舞台,该剧不断融入新的艺术元素,如音乐配器的现代化、舞台设计的科技感,但始终保留了“以情动人”的核心内核,著名豫剧表演艺术家常香玉、陈素真等都曾演绎过该剧中的经典角色,她们凭借精湛的技艺,让崔莺莺、张君瑞的形象深入人心。《三拜花堂》不仅活跃在专业剧场的舞台上,还通过电影、电视、短视频等媒介传播,吸引了更多年轻观众的关注,成为连接传统与现代的文化桥梁。

为了让观众更深入地了解《三拜花堂》,以下通过表格简要梳理剧中核心人物及其特点:

| 人物 | 角色定位 | 性格特点 | 经典唱段/情节 |

|---|---|---|---|

| 崔莺莺 | 相国千金 | 外柔内刚、敢于追求真爱 | 《在绣房中我想起张郎面》 |

| 张君瑞 | 落魄才子 | 痴情正直、重情重义 | 误信谗言后愤而离京 |

| 红娘 | 崔莺莺侍女 | 机智勇敢、成人之美 | 巧妙传递书信,促成二人相会 |

| 郑恒 | 崔莺莺表兄 | 阴险狡诈、贪图富贵 | 伪造书信挑拨离间 |

| 崔母 | 相国夫人 | 爱女心切、恪守礼教 | 最终妥协同意婚事 |

相关问答FAQs

Q:《三拜花堂》与《西厢记》是什么关系?

A:《三拜花堂》与元代王实甫的杂剧《西厢记》在故事情节和人物设定上高度相似,均以张生与崔莺莺的爱情故事为原型,但《三拜花堂》在豫剧的长期演出中,融入了中原地区的民俗文化和审美习惯,对原著进行了本土化改编,剧中强化了“三拜花堂”的仪式感,突出了红娘的喜剧色彩,唱腔和表演也更符合豫剧的艺术特点,可以说是在《西厢记》基础上的“豫剧化”演绎。

Q:《三拜花堂》为何能成为豫剧经典?

A:其剧情曲折动人,既有爱情的主线,又有误会、冲突等戏剧元素,符合传统戏曲“寓教于乐”的功能;剧中人物形象鲜明,崔莺莺的反抗精神、张君瑞的痴情、红娘的机智,都具有典型性和感染力,容易引发观众共鸣;该剧充分展现了豫剧的艺术魅力,高亢的唱腔、生动的表演和浓郁的民俗特色,使其成为展示豫剧“唱、念、做、打”的绝佳载体;其传递的“追求真爱、反抗礼教”的主题具有超越时代的意义,能够在不同历史时期引发观众的思考与认同,因此能够跨越时空,成为经久不衰的经典。