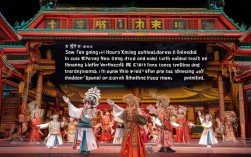

宝钏进寒窑是京剧传统剧目《红鬃烈马》中极具感染力的核心情节,讲述了相府千金王宝钏冲破封建礼教束缚,毅然下嫁贫穷武生薛平贵,在寒窑中苦守十八载的忠贞故事,这一情节不仅展现了古代女性对爱情的执着坚守,更通过极端环境下的生存状态,折射出人性中的坚韧与纯粹,成为京剧舞台上经久不衰的经典。

故事发生在唐代,丞相王允膝下有三女,大女王金钏、二女王银钏均已嫁入豪门,唯三女王宝钏尚未出阁,王允为攀附权贵,欲将宝钏许配当朝太子,但宝钏自幼心怀天下,厌恶官场虚伪,在抛绣球选婿时,她不顾父亲反对,将绣球抛给了在寒窑栖身的薛平贵——一个出身贫寒却胸怀大志、武艺超群的青年,王允震怒,断绝与宝钏的父女关系,宝钏却毅然脱下华服,换上布衣,跟随薛平贵住进了郊外的寒窑,开始了“草窑结发”的清苦生活。

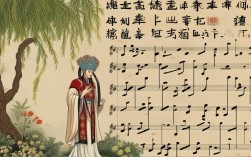

寒窑的生存环境极为恶劣:四面漏风,墙壁用茅草和泥巴简单糊成,屋顶的瓦片残缺不全,每逢雨雪天,屋内便湿冷难耐;饮食上,每日只有粗粮野菜,薛平贵偶得短工补贴家用,也仅够勉强糊口;更艰难的是精神上的孤寂——薛平贵后从军征战,杳无音信,宝钏独自面对世人的嘲讽与父亲的绝情,却始终不改初心,她每日靠挖野菜、缝补衣物度日,寒冬腊月里,身无棉衣,便将薛平贵留下的旧袍裹在身上,在窑洞外遥望远方,等待丈夫归来,京剧《武家坡》中“一马离了西凉界”的经典唱段,便是宝钏在寒窑中多年后,与化装为军汉的薛平贵相认时,既委屈又深情的内心独白,字字句句饱含着对爱情的坚守与对命运的抗争。

宝钏的“进寒窑”,绝非一时冲动,而是对封建门第观念的彻底反抗,在“父母之命,媒妁之言”盛行的时代,相府千金下嫁贫民,本身就是对礼教秩序的挑战,而寒窑的“寒”,不仅是物质上的贫瘠,更是精神上的考验——她要面对的是世俗的偏见、生活的重压,以及长达十八年的杳无音信,正是这种极端环境,让宝钏的形象更加立体:她既有贵族女性的教养与善良,又有底层百姓的坚韧与顽强;她用行动诠释了“贫贱不能移,威武不能屈”的品格,也用等待证明了“海枯石烂不变心”的爱情,当薛平贵历经磨难,身居王位,派人寻访时,宝钏仍住在寒窑中,衣衫褴褛却眼神坚定,这份纯粹与坚守,最终赢得了丈夫的尊重与世人的敬仰。

以下为“宝钏进寒窑”故事主要情节梳理:

| 故事阶段 | 核心事件 | 关键细节 |

|---|---|---|

| 抛绣球定情 | 王宝钏在彩楼上抛绣球,不顾父亲反对,选择寒窑中的薛平贵。 | 王允怒斥宝钏“败坏门风”,宝钏以“死相逼”,毅然脱去锦衣,换布衣随薛平贵离府。 |

| 寒窑初生活 | 宝钏与薛平贵住进寒窑,开始清贫生活。 | 茅草屋四处漏风,每日挖野菜、缝补,薛平贵以卖武、短工维持生计,宝钏无怨无悔。 |

| 薛平贵从军 | 西凉王作乱,薛平贵被应召入伍,宝钏独自留守寒窑。 | 薛平贵临行前以“寒窑不毁,宝钏不嫁”相许,宝钏点头送别,从此开始了漫长的等待。 |

| 苦守十八载 | 薛平贵征西立功却被奸人陷害,流落异乡;宝钏在寒窑中独自面对生活磨难。 | 宝钏挖野菜时被狗追赶,跌倒在雪地中仍紧握薛平贵留下的玉佩;拒绝富豪的提亲,坚守誓言。 |

| 夫妻相认 | 薛平贵化装为军汉回寒窑试探,宝钏通过信物(玉佩、罗裙)认出丈夫。 | 《武家坡》中宝钏哭诉“少年子弟江湖老,红粉佳人两鬓斑”,薛平贵相认后感慨宝钏忠贞。 |

“宝钏进寒窑”之所以成为京剧经典,不仅因其情节曲折动人,更因其传递的精神力量穿越时空,在宝钏身上,我们看到的是对爱情的纯粹信仰,是对命运的不屈抗争,也是对自我价值的坚守,她的故事告诉我们:真正的富贵不在于物质丰盈,而在于内心的坚定与品格的高洁;真正的爱情,不在于轰轰烈烈的誓言,而在于漫长岁月中的不离不弃,当京剧舞台上响起宝钏那苍凉而坚定的唱腔时,依然能让观众感受到那份穿越千年的忠贞与力量。

FAQs

问:王宝钏为何坚持选择嫁给薛平贵,即使父亲反对、生活困苦?

答:王宝钏选择薛平贵,首先是对封建门第观念的反抗——她厌恶官场的虚伪与权贵的算计,而薛平贵虽贫穷却胸怀大志、正直善良,符合她对“真君子”的向往,是她对爱情的自主追求:抛绣球时,她主动将绣球抛给薛平贵,体现了“婚姻自主”的意愿;面对父亲的绝情,她以“死相逼”,表明“宁为贫妻,不为贵妾”的决心,这种对真情的坚守,超越了物质与世俗的束缚,成为她选择的核心动力。

问:“寒窑”在故事中有什么象征意义?

答:“寒窑”不仅是宝钏与薛平贵的居所,更是多重象征的载体,从物质层面看,它代表贫困与苦难——茅草屋、漏风墙、粗茶淡饭,凸显宝钏生活的艰辛;从精神层面看,它是“忠贞”的试金石——宝钏在寒窑中坚守十八年,抵御诱惑,考验着爱情的纯粹性;从社会层面看,它是封建礼教的“对立空间”——相府千金本应享尽荣华,却自愿住进寒窑,象征着对传统门第秩序的突破与反抗。“寒窑”既是困境的具象化,也是人格光辉的见证。