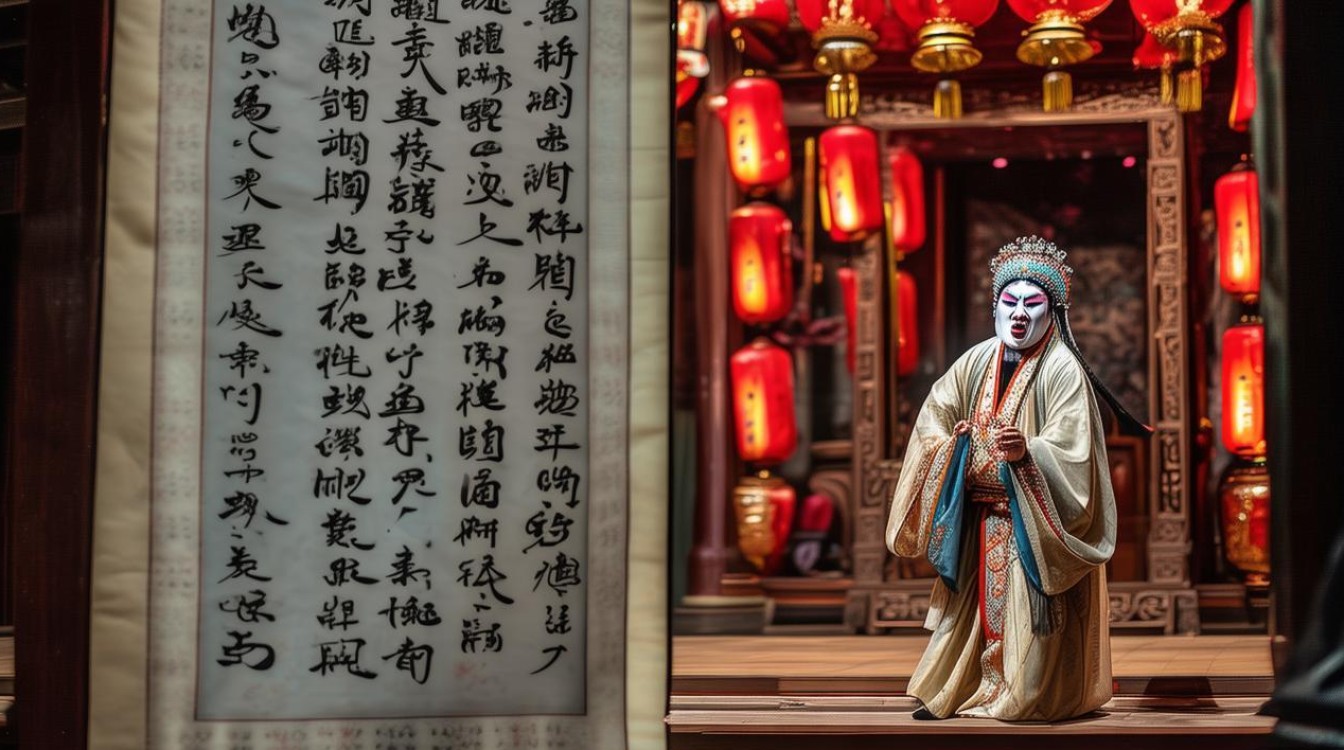

京剧艺术博大精深,一句唱词往往承载着丰富的情感与故事。“贤弟带路走前往”便是传统京剧中极具代表性的唱段之一,它以简洁有力的语言、鲜明的节奏,勾勒出人物在特定情境下的行动与心境,这句唱词多出现在行军、赶路或护送等情节中,通过主人公与“贤弟”的互动,不仅推动了剧情发展,更展现了京剧“以形传神、以声塑人”的独特魅力。

背景与情境的铺陈

这句唱段通常发生在故事的关键转折点,主人公往往肩负着使命——或平叛、或寻人、或护送,需在紧迫的情境中赶赴目的地,例如在传统剧目《薛平贵别窑》的后续情节中,薛平贵被困西凉多年后脱身,急于返回中原与王宝钏团聚,途中需依靠部下(“贤弟”)引路,此时唱出“贤弟带路走前往”,既交代了行动指令,也暗含了归心似箭的急切,又如《长坂坡》中,赵云保护阿斗突围后,与接应的将士汇合,亦可有此类唱词,体现协同作战的默契,京剧的“虚实相生”在此处体现得淋漓尽致:无需布景交代山路,仅通过“带路”的唱词与演员的身段,便能让观众想象出崎岖行路的场景,这正是京剧“以简驭繁”的美学原则。

人物关系与形象塑造

唱词中的“我”与“贤弟”构成了鲜明的人物关系,这种关系是京剧塑造人物的重要载体。“贤弟”的称呼既体现了主人公对同行的亲近与信任,也暗示了二人的身份关联——或是结义兄弟(如《三国》中刘备与关羽),或是故交旧部(如《岳母刺字》中岳飞的部将),或是上下级中的亲密伙伴(如将军与心腹校尉),主人公多为正面英雄形象:老生扮相的沉稳果敢(如薛仁贵)、武生扮相的英武急切(如赵云),而“贤弟”则多为配合者,性格谦逊、干练,通过二者的互动,既展现了团队协作,也反衬出主人公的核心地位,若主人公为老生,“贤弟”多为小生,一庄一谐,一主一从,形成舞台上的节奏对比;若为武生,“贤弟”可能为武丑,通过诙谐的动作衬托主人公的威严,形成“文武搭配”的表演张力。

唱词的文学与戏剧张力

“贤弟带路走前往”虽仅七字,却蕴含丰富的文学与戏剧密码,从语言看,“贤弟”是敬称,带着江湖义气或袍泽之情,拉近了人物距离;“带路”是明确的动作指令,简洁有力,符合京剧“念白”干脆利落的特点;“走前往”三字则点明了方向与目标,暗示了任务的紧迫性,从韵律看,这句唱词多押“江阳辙”(ang韵),如“往”字属此韵,其音洪亮开阔,适合表现行军、赶路时的开阔场景与人物豪迈心境,若后续唱词接“山路崎岖莫要慌”“马蹄声碎夜未央”等,则可形成对仗与意境延伸,通过景物描写烘托人物情绪——或表现环境的艰险,或暗示内心的坚定,使唱词更具层次感。

唱腔与板式的艺术设计

京剧唱腔的板式选择需贴合情境与人物情绪,若表现紧急行军,多采用【西皮流水板】或【西皮快板】,节奏明快,字多腔少,如“贤(呐)弟(呀)带路——走——前——往!”带路”二字可稍作拖腔,强调动作,“前往”则干脆收尾,配合演员的“亮相”动作,形成“唱做结合”的爆发力,若表现沉稳赶路(如护送重要人物),则可能用【二黄原板】,节奏舒缓,旋律婉转,如“贤弟带路走——前往——”,通过拖腔表现主人公的深思熟虑,在音高处理上,老生常用“脑后音”表现苍劲,武生则用“炸音”表现英武,小生则用“龙音”表现清亮,各行当的嗓音特点与唱腔设计相得益彰,共同塑造立体的人物形象。

身段表演的“无声之韵”

京剧表演讲究“无动不舞”,这句唱词的演绎离不开身段的支撑,主人公唱“贤弟”时,多配合“捋髯”(老生)、“按剑”(武生)或“甩袖”等动作,眼神紧盯“贤弟”,体现指令的郑重;唱“带路”时,多抬手前指,身体微前倾,步伐配合“圆场步”,表现出跟随动作的急切;“走前往”三字唱至尾音时,演员常做“跨腿”“亮靴底”或“勒马”等亮相动作,定格于舞台中央,形成视觉焦点,而“贤弟”的角色则需在听到指令后,迅速回应“小弟遵命”,同时做“拱手”“翻袖”或“打马”等配合动作,二者的眼神交流、动作衔接需如行云流水,体现“搭戏”的默契,这正是京剧“对手戏”艺术的精髓——通过“有形”的动作传递“无形”的情感。

文化内涵的深层传递

这句唱段看似简单,却承载着京剧文化的深层内涵,其一,“兄弟情义”的体现:“贤弟”的称呼不仅是对同行的尊重,更暗含了“江湖义气”“袍泽之情”等传统伦理,如《三国演义》中刘备、关羽、张飞的兄弟情,《水浒传》中梁山好汉的义气,都在京剧的此类唱段中得以延续,其二,“行动力”的推崇:京剧作为“场上之艺术”,强调“以动传情”,“带路走前往”直接展现行动,体现了中华文化中“知行合一”的价值观,反对空谈,注重实践,其三,“家国情怀”的寄托:赶路的目的往往与“保家卫国”“寻亲团聚”等宏大主题相关,唱词虽小,却将个人行动与家国命运相连,展现了京剧“高台教化”的社会功能。

不同行当的演绎对比

| 行当 | 嗓音特点 | 身段动作 | 情感侧重 | 代表人物(示例) |

|---|---|---|---|---|

| 老生 | 苍劲、醇厚 | 捋髯、甩袖、稳步前指 | 沉稳果敢、长兄风范 | 薛仁贵(《薛平贵征西》) |

| 武生 | 高亢、洪亮 | 按剑、跨腿、圆场步、亮相 | 英武急切、将领威严 | 赵云(《长坂坡》) |

| 小生 | 清亮、刚柔并济 | 拱手、翻袖、打马、侧身配合 | 谦逊干练、义气相随 | 周瑜(配合孙权行军时) |

相关问答FAQs

问:“贤弟带路走前往”这句唱词在京剧表演中,演员如何通过眼神和表情强化人物情绪?

答:眼神和表情是京剧表演“四功五法”中“眼法”的重要体现,若表现紧急行军,演员眼神需锐利有神,眉头微蹙,嘴角紧抿,传递出“时不我待”的紧迫感;若表现与故友重逢后的赶路,眼神则需带有一丝温暖与期待,眉梢轻扬,嘴角微上扬,体现“归心似箭”的喜悦,例如老生在唱“贤弟”时,常运用“定眼”紧盯对方,确认指令传达无误;唱“前往”时,眼神随手指方向延伸,仿佛望向远方的目的地,通过眼神的“放”与“收”,让观众直观感受到人物的内心活动与行动目标。

问:京剧传统唱段中频繁使用“贤弟”“贤侄”等称呼,这些称呼背后蕴含着怎样的文化观念?

答:这些称呼体现了传统儒家文化中的“伦理秩序”与“人情社会”观念。“贤”字既是对对方品德的肯定(如“贤弟”指品德高尚的弟弟),也暗含了“尊卑有序”的等级意识——在传统社会,兄对弟、长辈对晚辈有引导责任,故“贤弟”的称呼既表达了亲近,也隐含了“你需引路,我需信任”的互动逻辑,此类称呼超越了简单的血缘关系,延伸至江湖义气、君臣袍泽等社会关系,成为京剧塑造人物关系、传递“忠孝节义”价值观的重要语言载体,展现了中华文化“以礼相待、以义相交”的人际交往智慧。