京剧《红灯记》作为现代京剧的代表性作品,自1964年创排以来便以鲜明的人物形象、深刻的革命主题和精湛的艺术表现力成为经典,该剧以抗日战争时期为背景,讲述了地下党员李玉和一家为保护密电码与日寇斗智斗勇、前仆后继的感人故事,剧中人物塑造个性鲜明,既有革命者的坚毅无畏,也有敌人的阴险狡诈,通过艺术化的舞台呈现,将不同身份、不同立场的人物刻画得入木三分,成为京剧现代戏人物塑造的典范。

正面人物:革命精神的具象化身

李玉和:铁骨铮铮的“地下先锋”

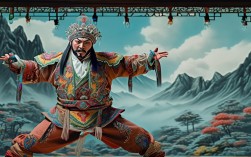

李玉和是全剧的核心人物,身份为铁路扳道工,实则是中共地下党员,他的形象塑造集中体现了革命者的“硬骨头”精神:外表是普通的劳动人民——粗布衣衫、腰系红绸(象征革命信念)、身形魁梧如铁塔,举手投足间带着底层工人的质朴与力量;内在则是坚定的共产主义信仰,面对敌人的酷刑与诱惑,始终“泰山顶上青松挺”,用生命守护革命秘密。

经典唱段“提篮小卖拾煤渣”以生活化的语言勾勒出他的日常伪装:“提篮小卖拾煤渣,担水劈炭全靠他”,旋律低沉而坚定,既展现了他对家人的温柔,也暗含对革命事业的隐忍坚守,而“浑身是胆雄赳赳”一句则直抒胸臆,高亢的唱腔配合稳健的身段,将临危不惧的英雄气概渲染到极致,在“赴宴斗鸠山”一场中,他面对鸠山的“中日亲善”论调,以“共产党员钢铁汉”的凛然正气反击,语言犀利如刀,眼神坚毅如钢,将“威武不能屈”的革命气节展现得淋漓尽致,李玉和的形象,是千千万万无名英雄的缩影,他的牺牲不仅是个人悲剧,更是革命者“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的精神写照。

李奶奶:革命火种的“传承者”

李奶奶作为李玉和的母亲,是革命传统的化身,她的形象塑造以“稳”与“韧”为核心:银发苍苍却脊背挺直,布满皱纹的脸上刻着岁月的沧桑,眼神中透着历经风雨的通透与坚定,她不仅是家庭的精神支柱,更是革命信念的“活教材”,在“痛说革命家史”一场中,她用苍劲的“老旦”唱腔,讲述李玉和的父亲、丈夫两代人前赴后继的革命经历:“我家的表叔数不清,没有大事不登门”,看似平淡的叙述中,藏着对革命信仰的赤诚与对敌人的深刻仇恨,她将“红灯”的秘密与家族的革命历史相联系,告诉铁梅“这盏灯是咱们的传家宝”,让革命精神从家庭记忆升华为信仰传承,李奶奶的牺牲从容而悲壮,她面对敌人的枪口,目光始终望向象征希望的“红灯”,用生命完成了“把红旗下一代代传”的嘱托,成为连接过去与未来的精神纽带。

李铁梅:从“小铁梅”到“接班人”的成长蜕变

李铁梅是剧中成长型人物,初始身份是年仅17岁的铁路工人的女儿,性格天真烂漫、敢爱敢恨,对革命的认识从模糊到清晰,最终成长为坚定的革命接班人,她的形象塑造以“变”与“纯”为特点:初期梳着双丫髻,身着素色布衣,眼神中带着少女的灵动与好奇;随着剧情推进,服装逐渐转为红色(如红色头绳、红袄),象征革命意识的觉醒,经典唱段“都有一颗红亮的心”以明快的“西皮流水”唱腔,唱出她对革命道理的朴素理解:“听罢奶奶说红灯,言语不多道理深”,字字句句透着对父辈的敬仰与对革命的向往,在“刑场斗争”中,她目睹奶奶与父亲的牺牲,从最初的惊恐到后来的坚定,接过红灯时双手的颤抖与眼神的决绝,形成强烈对比,完成了从“孩子”到“战士”的蜕变,铁梅的成长,展现了革命精神的代际传承,也暗示了“星星之火,可以燎原”的革命希望。

反面人物:侵略者的丑恶嘴脸

鸠山:伪善面具下的“豺狼”

鸠山作为日本特务头子,是全剧的主要反派,他的形象塑造突破了传统京剧“脸谱化”的反派模式,以“伪善”与“凶狠”的矛盾性为核心:表面西装革履、文质彬彬,说着“中日亲善”“共存共荣”的漂亮话,实则心狠手辣、不择手段,他擅长用“利益诱惑”瓦解革命意志,以李玉和“爱喝酒、讲义气”的性格为切入点,假意“交朋友”,实则设下陷阱;面对李玉和的坚贞不屈,他撕下伪善面具,露出“宁可错杀一千,不可放过一个”的狰狞面目,唱段“痛快的饮酒以酒浇愁”中,他表面借酒消愁,实则暗藏杀机,旋律中带着阴郁与焦躁,与李玉和的“雄赳赳”形成鲜明对比,鸠山的形象,是日本侵略者“虚伪、残暴、贪婪”本质的艺术化呈现,也反衬出革命者信仰的纯粹与坚定。

王连举:叛徒的“卑劣与可耻”

王连举作为叛徒角色,是革命队伍中的“毒瘤”,他的形象塑造以“懦弱”与“卑劣”为特点:初始被塑造成“英雄”,实则在酷刑面前迅速叛变,成为鸠山的走狗,他面对敌人时的谄媚与面对同志时的心虚,通过颤抖的声音躲闪的眼神和佝偻的身姿表现得淋漓尽致,他的存在不仅是剧情冲突的需要,更是对“信仰不坚定者”的警示:没有坚定的革命信念,再强大的个体也会在诱惑与威胁面前崩塌,王连举的结局(被鸠山灭口)更具讽刺意味,暴露了敌人“兔死狗烹”的残忍,也叛徒可耻的下场。

人物特色归纳表

| 人物 | 身份背景 | 性格核心 | 经典唱段/情节 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|

| 李玉和 | 地下党员、铁路工人 | 坚定、机智、无私 | “提篮小卖拾煤渣”“赴宴斗鸠山” | 革命英雄的“硬骨头”精神 |

| 李奶奶 | 地下交通员、革命母亲 | 沉稳、坚韧、智慧 | “痛说革命家史” | 革命传统的传承者 |

| 李铁梅 | 铁路工人女儿 | 天真→坚定、继承遗志 | “都有一颗红亮的心”“接过红灯” | 革命接班人的成长与蜕变 |

| 鸠山 | 日本特务头子 | 伪善、凶狠、阴险 | “痛快的饮酒以酒浇愁” | 日本侵略者的虚伪与残暴 |

| 王连举 | 叛徒 | 懦弱、卑劣、可耻 | 被捕叛变、最终被灭口 | 信仰不坚定者的反面教材 |

相关问答FAQs

Q1:《红灯记》中李玉和的形象塑造有什么现实意义?

A1:李玉和的形象塑造超越了特定时代的革命叙事,成为“坚守信仰、无私奉献”的精神符号,他的“硬骨头”精神提醒当代人,无论身处何种时代,坚定的理想信念都是战胜困难的核心动力;他对家人的温柔与对革命事业的忠诚,诠释了“家国情怀”的深刻内涵——个人命运与国家命运紧密相连,小家的幸福需要大家国的安宁,在物质日益丰富的今天,李玉和的形象依然具有警醒意义:警惕信仰缺失、杜绝精致利己主义,方能传承红色基因,担当时代使命。

Q2:李铁梅的“红亮的心”如何体现人物成长的主题?

A2:“红亮的心”是李铁梅精神觉醒的核心象征。“红”代表革命的热情与信仰的纯粹,“亮”代表对革命道理的清醒认知,从最初对“红灯”的好奇,到理解“红灯”是“咱们的传家宝”,再到接过红灯时喊出“不挑千斤担,哪来万里红”,她的“心”从“懵懂”到“红亮”,完成了从“被动接受”到“主动担当”的转变,这一成长主题不仅体现在唱腔与服装的变化上(如从双丫髻到盘髻,从素衣到红袄),更体现在行动上:从最初的“给爹奶奶热酒”到最后的“扛起红灯闹革命”,她用实际行动证明,革命接班人不仅需要继承父辈的遗志,更需要将信仰转化为行动,在斗争中成长。