上海作为中国戏曲文化的重镇,自近代以来便是京剧、越剧、昆曲、沪剧等剧种的重要发源地与传播中心,在全球化与现代化进程中,戏曲作为非物质文化遗产,面临着传承与发展的双重挑战,上海通过系统性保护、创新性转化、多元化推广,构建起“活态传承”的戏曲保护体系,让传统戏曲在当代焕发新生。

历史根基与机构矩阵:筑牢保护根基

上海的戏曲文化底蕴深厚,19世纪末的茶园戏班、20世纪初的“新舞台”开启了戏曲现代化转型的序幕,新中国成立后,专业院团相继成立,形成“一团一品”的保护格局:上海京剧院(1943年)以“京朝派”与“海派”融合见长,上海越剧院(1955年)专注越剧改革创新,上海昆剧团(1978年)承担“百戏之祖”昆曲的抢救性传承,上海沪剧院(1952年)则深耕本土方言戏曲沪剧,这些机构不仅是创作演出的主体,更是非遗保护的核心力量。

教育与研究机构同步发力,1986年上海戏剧学院设立戏曲学院,构建“中专-本科-硕士”人才培养体系,培养了一批兼具传统功底与现代思维的戏曲人才;2012年上海戏曲艺术中心成立,整合院团资源,推动创作、演出、传播一体化,形成“保护-传承-创新”的闭环。

上海主要戏曲保护机构及核心职能

| 机构名称 | 成立时间 | 核心职能 | 代表性成果 |

|------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|

| 上海京剧院 | 1943年 | 京剧创作演出、非遗传承 | 《曹操与杨修》《贞观长歌》 |

| 上海越剧院 | 1955年 | 越剧剧目创新、人才培养 | 《红楼梦》《西厢记》新版 |

| 上海昆剧团 | 1978年 | 昆曲传承、曲谱整理 | 《牡丹亭》《长生殿》全本复排 |

| 上海沪剧院 | 1952年 | 沪剧保护、方言戏曲推广 | 《罗汉钱》《敦煌女儿》 |

| 上海戏剧学院戏曲学院 | 1986年 | 戏曲教育、理论研究 | “非遗传承人”培养计划 |

| 上海戏曲艺术中心 | 2012年 | 资源整合、品牌运营 | “上海戏曲节”系列活动 |

创新性保护实践:让传统“活”在当下

上海戏曲保护的核心在于“守正创新”:既坚守传统艺术的精髓,又以当代手段激活其生命力。

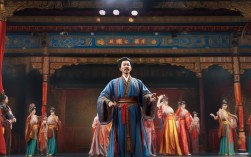

在剧目创作上,经典复排与精品创新并行,上海京剧院《曹操与杨修》以“人性刻画”重构历史故事,成为改革开放后京剧新编戏的标杆,演出超500场;上海昆剧团启动“全本昆曲”工程,历时三年复排《牡丹亭》《长生殿》等六部大戏,还原传统“旦末净丑”行当分工与“一桌二椅”规制,让年轻观众感受昆曲原汁原味的艺术魅力,现代戏创作成果丰硕,如沪剧《敦煌女儿》以“敦煌守护者”常书鸿为原型,将沪剧的“软糯唱腔”与历史厚重感结合,引发青年共鸣。

数字化保护为戏曲插上“云翅膀”,上海戏曲博物馆建立“戏曲数字资源库”,收录3000小时影像、5000张曲谱、200件珍贵实物,实现线上全景展示;“云剧场”平台2020年以来推出线上演出超200场,累计观看量破亿,让《锁麟囊》《梁山伯与祝英台》等经典突破剧场物理限制,跨界融合吸引年轻群体,越剧《新龙门客栈》结合电影镜头语言与武侠元素,抖音话题播放量超10亿;京剧《智取威虎山》3D版登陆影院,让“打虎上山”等经典场景以科技感呈现。

社会参与与活态传承:构建全民保护网络

上海戏曲保护并非“闭门造车”,而是通过“专业院团-学校-社区”三维网络,让戏曲融入日常生活。

戏曲进校园实现“从娃娃抓起”,全市80%中小学开设戏曲课程,上海戏剧学院“戏曲工作坊”每年培训学生超5000人次,孩子们通过学唱沪剧《金绣娘》、体验京剧脸谱绘制,感受传统文化魅力,社区“戏曲角”活动年均超500场,在静安寺街道、豫园商城等场所,票友们自发组织沪剧、滑稽戏演出,让本土剧种走进弄堂、贴近市民。

政府与市场协同发力,设立“戏曲发展专项资金”,每年投入超2000万元支持院团创作与惠民演出;社会力量积极参与,“白玉兰戏剧奖”推动新人新作,票房分成机制保障院团可持续运营,这种“政府主导、社会参与、市场运作”的模式,为戏曲保护提供了多元支撑。

从百年戏台到云端剧场,从专业院团到社区戏台,上海的戏曲保护始终以“活态传承”为核心,让传统艺术在当代社会扎根生长,这种坚守与创新并重的实践,不仅守护了戏曲的文化根脉,更为非遗保护提供了可复制的“上海样本”。

FAQs

-

上海戏曲保护面临的主要挑战是什么?

答:主要挑战包括:年轻观众断层,传统戏曲的节奏、语言与现代审美存在差异,Z世代受众比例偏低;部分传统技艺(如京剧“武戏”“丑角表演”)传承后继乏人,老艺术家年事已高,年轻演员培养周期长;市场化运营压力,戏曲演出票房收入有限,依赖政府补贴,需探索更可持续的商业模式。 -

普通人可以如何参与戏曲保护?

答:普通人可通过多种方式参与:一是观看演出,走进剧场或通过“云剧场”欣赏戏曲,为市场提供支持;二是学习知识,参加上海戏曲博物馆讲座、社区戏曲工作坊,了解戏曲历史与技艺;三是传播推广,在社交媒体分享戏曲内容,参与“戏曲进校园”志愿者活动;四是支持传承,购买非遗文创产品,资助青年戏曲演员,为保护工作提供社会力量。