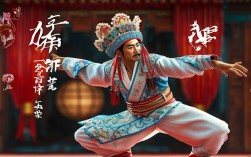

戏曲学院附中作为戏曲人才培养的重要基地,在丑角艺术的传承与发展中扮演着不可替代的角色,丑角虽以“丑”为形,却承载着戏曲“美”的内核,其表演集滑稽、讽刺、智慧于一体,是戏曲舞台上不可或缺的“灵魂人物”,全国各地的戏曲学院附中(如中国戏曲学院附中、上海戏剧学院附属戏曲学校、天津艺术职业学院附中、四川省川剧学校等)通过系统化的教学、名师的言传身教,培养了一代代丑角名家,他们或以精湛技艺惊艳舞台,或以薪火相传守护行当薪火,共同构成了丑角艺术生生不息的传承脉络。

老一辈丑角名家:奠定传承基石

老一辈丑角名家多成长于戏曲传统科班体系,后投身于戏曲教育事业,成为附中丑行教学的奠基人,他们不仅自身技艺精湛,更将毕生经验融入教学,为丑角艺术培养了中坚力量。

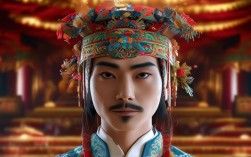

萧长华(1889-1978)是京剧丑行教育的泰斗,长期任教于中国戏曲学校(中国戏曲学院前身),他师从多位前辈名家,精于“方巾丑”“袍带丑”,念白如珠落玉盘,表演含蓄中见机锋,其代表作《审头刺汤》《连升店》等剧目,至今仍是丑行教学的经典,萧长华主张“丑中见雅,丑中寓智”,强调丑角表演需“不温不火,恰到好处”,他的教学理念深刻影响了数代丑角人才,被誉为“丑行教育的活字典”。

张春华(1929-2021)是上海戏剧学院附属戏曲学校的杰出校友,后留校任教,他以“武丑”和“文丑”兼擅著称,武功卓绝,身段灵活,在《三岔口》中饰演的刘利华,将“摸黑打斗”的场面演绎得既惊险又滑稽,堪称“江南武丑第一人”,张春华注重“技戏结合”,要求学生“武戏文唱,文戏趣演”,其教学风格严谨而生动,培养出黄德华等一批优秀丑角人才。

寇春华(1938-2021)毕业于中国戏曲学校,后任教于中国戏曲学院附中,他专攻“文丑”,尤擅刻画市井小人物,在《乌龙院》中饰演的张文远、《女起解》中饰演的崇公道,均以“丑中带正、情真意切”著称,寇春华教学强调“体验生活”,常带领学生观察市井百态,将生活细节融入表演,使角色更具烟火气,他常说:“丑角不是‘丑’,是‘丑中见美’,要让观众在笑声中感受到人物的温度。”

当代丑角名家:守正创新的中坚力量

当代丑角名家多为附中培养的佼佼者,他们或在舞台绽放光彩,或在教学一线传承薪火,既坚守传统,又勇于创新,推动丑角艺术与时俱进。

吕昆山是中国戏曲学院附中毕业并留任的教师,文武丑兼修,他深得寇春华真传,在《昭君出塞》中饰演的王龙、《拾玉镯》中饰演的刘媒婆,既有传统丑行的“脆、快、准”,又融入了现代审美,台风稳健,表演细腻,吕昆山在教学实践中,将传统剧目与现代教学手段结合,利用录像分析、情景模拟等方式,帮助学生理解角色内涵,其指导的学生多次在“全国戏曲院校桃李杯”中获奖。

黄德华是上海戏剧学院附属戏曲学校的校友及教师,专攻昆丑与京丑,他毕业于上海戏校后,又深造于中国戏曲学院,博采众长,在《十五贯》中饰演的娄阿鼠、《烂柯山》中饰演的里正,将昆丑的“雅”与京丑的“趣”融合,念白富有韵律,身段诙谐而不失分寸,黄德华注重“跨剧种交流”,常组织学生与不同剧种丑角名家切磋,拓宽艺术视野,培养了一批“一专多能”的丑角人才。

金不换是河南省艺术学校(河南戏曲学院附中前身)毕业的豫剧丑角名家,以“丑中寓庄、寓庄于谐”著称,他在《七品芝麻官》中饰演的唐成、《唐知县审诰命》中饰演的唐成,通过夸张的肢体语言和幽默的方言念白,将“小官大智慧”的形象刻画得入木三分,金不换不仅活跃在舞台,还投身戏曲教育,他结合豫剧丑角特点,编写了《豫剧丑行表演教程》,为地方戏丑角教学提供了范本。

沈伐是四川省川剧学校的毕业生,川剧丑角的代表人物,他在《皮金滚灯》中饰演的皮金、《评雪辨踪》中饰演的吕蒙正,将川丑的“帮打唱做”融会贯通,表演生活气息浓厚,既有川剧的“麻辣鲜香”,又不失丑角的机敏幽默,沈伐晚年致力于川剧丑角的传承,收徒授艺,推动川剧丑角进入校园,让更多人感受到川剧丑角的独特魅力。

戏曲学院附中丑角教学的特点

戏曲学院附中的丑角教学以“传承为根、创新为魂”,形成了独具特色的教学体系,在课程设置上,注重“文武兼备”:基本功训练包括唱念(如“贯口”“数板”)、身段(如“矮子功”“碎步”)、武打(如“旋子”“抢背”),要求学生“一专多能”;剧目教学以经典折子戏为主,如《连升店》《拾玉镯》《三岔口》等,通过“口传心授”确保艺术精髓的延续,在传承方式上,实行“名师带徒”制,如萧长华带茹元俊、寇春华带吕昆山,通过师徒间的言传身教,将表演心得、舞台经验代代相传,附中注重实践育人,定期举办“丑角专场演出”“折子戏比赛”,让学生在舞台中积累经验,如中国戏曲学院附中每年“新苗杯”演出,丑角学生常以《小放牛》《打瓜园》等剧目展现学习成果。

戏曲学院附中代表性丑角名家一览

| 姓名 | 所属院校/任教院校 | 行当分类 | 代表剧目 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 萧长华 | 中国戏曲学校(前身)任教 | 文丑 | 《审头刺汤》《连升店》 | 丑中见雅,念白如珠,奠定丑行教育基础 |

| 张春华 | 上海戏剧学院附属戏曲学校毕业/任教 | 武丑/文丑 | 《三岔口》《秋江》 | 武功卓绝,身段灵活,江南武丑代表 |

| 寇春华 | 中国戏曲学校毕业/任教 | 文丑 | 《乌龙院》《女起解》 | 表演细腻,丑中带正,擅刻画市井人物 |

| 吕昆山 | 中国戏曲学院附中毕业/任教 | 文丑/武丑 | 《昭君出塞》《拾玉镯》 | 文武兼备,台风稳健,教学严谨 |

| 黄德华 | 上海戏剧学院附属戏曲学校毕业/任教 | 昆丑/京丑 | 《十五贯》《烂柯山》 | 昆京融合,念白富有韵律,塑造文人形象 |

| 金不换 | 河南省艺术学校毕业 | 豫剧丑角 | 《七品芝麻官》《唐知县审诰命》 | 丑中寓庄,语言幽默,豫剧丑角领军人物 |

| 沈伐 | 四川省川剧学校毕业 | 川剧丑角 | 《皮金滚灯》《评雪辨踪》 | 生活气息浓厚,丑中带情,川丑表演典范 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲学院附中培养丑角学生时,最注重哪些能力的培养?

A:戏曲学院附中培养丑角学生,注重“四功五法”的扎实基础与“丑中见美”的艺术追求,基本功是核心,要求学生练好“唱念做打”——唱念需“脆、快、准”,如贯口要字字清晰,数板要节奏明快;身段要“矮、俏、滑”,如矮子步要稳,碎步要轻;武打要“干净利落”,如旋子要高,抢背要脆,注重“角色塑造能力”,通过观察生活、分析人物,让学生理解丑角“虽丑却美”的内核,如《拾玉镯》中刘媒婆的市井气,《女起解》中崇公道的善良,强调“舞台表现力”,通过多次舞台实践,培养学生的临场反应与观众意识,让表演既符合传统,又能与当代观众产生共鸣。

Q2:丑角名家在教学中如何平衡传统与创新?

A:丑角名家在教学中始终坚持“守正创新”的原则。“守正”即守住传统艺术的精髓,如经典剧目的表演程式、念白的韵律、行当的规范,要求学生“学戏先学艺,学艺先学德”,尊重传统,不随意篡改经典,寇春华在教《乌龙院》时,会强调张文远的“浪子”形象需把握“分寸”,既要有轻浮,也要有情义,不能为了搞笑而失了人物本质。“创新”则是在传统基础上融入时代审美,如吕昆山在教学时,会鼓励学生在《昭君出塞》中加入符合当代观众理解的肢体语言,或利用现代灯光、音效增强舞台表现力,但创新的前提是“不破坏传统韵味”,让丑角艺术在传承中焕发新生。